Adelanto del nuevo libro del periodista Juan Cristóbal Peña: «Letras torcidas: un perfil de Mariana Callejas»

03.10.2024

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

03.10.2024

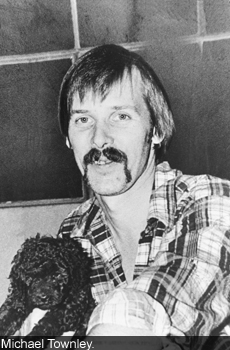

El periodista Juan Cristóbal Peña lanza su nuevo libro en el que explora las contradicciones, los pliegues y la oscuridad de Mariana Callejas, y de paso, del Chile de esos años. Callejas fue escritora, miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), esposa del también agente Michael Townley, partícipe de los atentados que terminaron con la muerte del general Carlos Prats en Buenos Aires y del excanciller Orlando Letelier en Washington D. C., así como de otras operaciones internacionales de los aparatos de inteligencia de la dictadura. Fue alumna del taller literario de Enrique Lafourcade, finalista y ganadora de concursos de cuentos y novelas, y anfitriona de un taller al que asistieron autores de renombre en décadas posteriores. Residió con su familia en una casa-cuartel en Lo Curro, donde se realizaban oscuras actividades criminales durante el régimen militar, mientras se celebraban fiestas y tertulias literarias. Una figura que ha inspirado libros, obras de teatro y series de televisión. El siguiente es un extracto exclusivo para CIPER del libro que comienza a venderse este fin de semana.

Hasta entonces, el Maestro no se ha fijado en ella. No particularmente. Es una mujer de unos cuarenta años, menuda, silenciosa, en apariencia tímida y algo hippie que escucha con atención las lecturas de sus compañeros y cada tanto, solo después de que el Maestro ha formulado una opinión canónica sobre tal o cual cuento que acaba de ser leído en voz alta, como para pasar inadvertida, se anima a comentar alguna cosa con ese registro meloso y delgado con que pronuncia las palabras. Que el cuento es interesante, pero quizás habría que trabajar más al personaje protagónico que no termina de perfilarse; que quizás en ese otro habría que hacer crecer al personaje secundario, no sé, darle más volumen. La suya es una voz más entre las treinta a cuarenta que se anotaron al taller que el Maestro ha ofrecido en el Instituto Cultural de Las Condes a través de un aviso en el diario El Mercurio, un llamado abierto, como un oasis en medio del descampado que es el panorama cultural a mediados de 1974 en Santiago. El llamado convocó a profesionales, comerciantes, dueñas de casa, desempleados y estudiantes universitarios, sin que mediara selección alguna. Todos los que se inscribieron fueron aceptados al taller literario de ese escritor de renombre al que los presentes llaman Maestro y al que temen y a la vez admiran. El asunto es que como los presentes son muchos y diversos, sin que hasta entonces asome algún talento especial, alguien en quien valga la pena detenerse, el Maestro no ha puesto mayor atención en ella, no hasta ese momento en que la mujer ha tomado aire para decir que tiene un cuentito –usa esa expresión, un cuentito– que le gustaría leer.

¿Un cuentito?

Un cuentito, sí, corrobora, uno que escribió en inglés unos años atrás, cuando vivía en Estados Unidos y tomó un taller de escritura creativa en la Universidad de Miami. Está inspirado en un viejo sastre judío que conoció en los años en que vivía en Nueva York, porque vivió en Nueva York hace una década ya, vaya, cómo ha pasado el tiempo… Y el Maestro, que es corto de paciencia, si es que no brusco, la corta para que lea de una vez ese cuentito, que los cuentos no se explican, los cuentos se leen, pero ella, en lugar de comenzar a leer, le pide a un compañero que lo haga porque dice que le avergüenza hacerlo.

El cuento se titula “¿Conoció usted a Bobby Ackerman?”.

El sastre, que debe andar por los ochenta años, conversa con el sobrino de la señora Miskin, un muchacho llamado David que ha golpeado a la puerta de su departamento para que le ajuste las mangas de una chaqueta. Mientras el sastre pone manos a la obra, el sobrino se ha puesto a escuchar a ese viejo tierno y nostálgico, hijo de inmigrantes polacos, que sigue viviendo en el mismo barrio de Brooklyn en el que creció. En su infancia, el barrio era otra cosa. Estaban los irlandeses, claro, de los que los judíos debían cuidarse y defenderse, pero los judíos eran numerosos y unidos y se hacían respetar, no como ahora, que el barrio está tomado por puertorriqueños, esos “cabezas negras” que se apoderaron de los edificios y las calles y ahuyentaron a los judíos, y poco después a los irlandeses, hasta transformarlo en “un barrio hispano, pendenciero, bullicioso y sucio”, como reclama con desdén el sastre, que carga una pena desde el día en que un joven judío llamado Bobby Ackerman fue muerto a golpes por los puertorriqueños, siempre los puertorriqueños, que lo asaltaron cuando volvía a la noche de trabajar y el hijo del sastre tuvo que presenciar esa muerte desde la ventana de su departamento, sin que pudiera salir a defenderlo porque su padre se lo impidió, plantándose en la puerta y advirtiéndole que no iría a ningún lado porque también lo matarían a él.

De modo que el sastre le salvó la vida a Jacob, su hijo, pero el hijo le gritó “judío cobarde, como todos los judíos”, y esa misma noche, o a la madrugada, el hijo dejó la casa y nunca más volvió ni se contactó con su padre, y el padre, el viejo sastre judío, pasa los días esperando que vuelva, que llame, que al menos dé noticias.

Mariana Callejas en su casa en Lo Curro.

“¿Qué piensa usted, David? ¿Que somos una raza de cobardes?”, pregunta el sastre, sin obtener respuesta, porque en ese cuento el sastre interpreta un monólogo de principio a fin. “Quizás si esa noche hubiera salido a la calle con Jacob, todo sería distinto. Quizás otros se nos hubieran unido. Quizás Bobby no habría muerto y yo no estaría hoy solo, después de quince años, preguntándome quién tuvo razón esa noche, por qué Jacob se fue. Y por qué no salieron tampoco los otros, todos los que escuchaban tras las puertas cerradas, los que atisbaban tras las cortinas. ¿Somos cobardes, David? ¿Solamente nosotros o toda la raza humana?”.

Es probable que al terminar de leer ese cuento haya habido un silencio. Esos silencios incómodos que se alargan más de la cuenta. Que algunos hayan mirado al Maestro, esperando su veredicto, y que este se haya mordido el labio, demorando una decisión. Lo que es seguro, porque lo recuerdan bien algunos de los presentes, es que luego de escuchar el cuento de esa mujer en apariencia tímida y apocada y medio hippie, el Maestro se pronunció con el más tajante de los veredictos que se le haya escuchado en ese taller literario:

–Mag-ní-fi-co.

A comienzos de la década siguiente, cuando oficiaba de jurado en un popular programa televisivo de talentos llamado ¿Cuánto vale el show?, fue elegido por un diario de circulación nacional como el personaje más antipático del país, de acuerdo con una encuesta de los lectores. Escritor de “pluma cáustica, burlona e irreverente”, que “avanza socarrona a punta de los duros martillazos que marcan el tono de su discurso”, describió un periodista de la sección Sociedad de El Mercurio, el Maestro cultivaba un carácter huraño y polémico con el que dictaba cátedra y juzgaba, pulgar arriba, pulgar abajo, como un tótem arbitrario de las letras nacionales.

Enrique Lafourcade, el Maestro, era una referencia, qué duda puede haber. Había publicado la Antología del nuevo cuento chileno (1954), en la que reunió a autores de la generación del cincuenta y llamó a “superar el criollismo, con una apertura hacia los grandes problemas contemporáneos”. Él mismo pertenecía a esa generación, pero se sentía distante de grupos de referencia, y de cierto modo menospreciado por sus pares, pese a que su novela Palomita blanca (1971), que él consideraba una novelita menor, quizás la peor de sus novelas, tenía el honor de ser el libro con el mayor número de ediciones en la literatura chilena.

Enrique Lafourcade en «La belleza del pensar» (1995).

Además de escritor, el Maestro era un personaje de las letras nacionales, si es que no, como lo motejaban sus detractores, un animador cultural que aparecía con frecuencia en periódicos y programas de televisión. Se había acomodado a la dictadura, sin conceder mucho a cambio ni tampoco contrariar a las autoridades, quizás porque no le importaba demasiado lo que pasaba a su alrededor, quizás porque en esos años yermos el campo literario había quedado despejado para él, quizás simplemente porque era un hombre de derecha, sin mayor compromiso ni entusiasmo por la política, pero con el suficiente decoro como para rebajarse a aceptar algún cargo público.

El Maestro era entonces una autoridad de las letras nacionales, y que esa autoridad elogiara el cuento de una aficionada como Mariana Callejas no era poca cosa. El mismísimo Enrique Lafourcade había celebrado su cuento en un taller literario, y no solo eso, le había recomendado que lo enviara a un concurso que abriría pronto en el diario El Mercurio, no sin antes retocar un par de cosas, sacar alguna frase rebuscada por aquí, algún problema de concordancia por allá, todas cosas menores. Cómo no iba a estar dichosa. Ese taller literario, y sobre todo la aprobación de su cuento sobre el sastre judío, le dieron un nuevo y definitivo sentido a su vida.

Porque hasta entonces, a un año de su regreso a Chile, las cosas habían resultado muy difíciles para ella. Como le cuenta a su hijo Ron en una carta de junio de 1974, escrita en inglés, padecía aflicciones económicas y existenciales.

“La verdad es que ya no hay manera de que pueda esconder mi descontento”, escribe de entrada. “Tú sabes, no es solo la situación financiera, sino la terrible sensación de haber llegado a una edad madura y no tener nada que mostrar, pero además de todo eso no ser más que la esposa de un héroe”.

Es muy probable que esta última expresión aludiera a la notoriedad que había conseguido su esposo en el Frente Nacionalista Patria y Libertad, en especial por la operación que terminó con la muerte del pintor de brocha gorda en Concepción. Si es así, el héroe solo tenía fama, porque arrastraba los problemas económicos de siempre en Chile. La reparación de cajas de cambio automáticas no le daba más que para darse vueltas en el día a día, un cliente aquí, uno allá. En medio de la crisis económica por la que atravesaba el país, no veía opciones de que eso fuera a cambiar. En este estado de cosas, Townley pensaba seriamente en regresar solo a Miami y su esposa, de acuerdo con esa carta, tenía planes que no lo incluían a él:

Michael Townley en una foto de la época.

He decidido irme, no hay otra manera de saber si soy un ser humano completo o solo una mamá gallina. Por experiencias pasadas sé que Mike buscará el primer consuelo, probablemente regresaré de todos modos y es posible que él todavía esté por aquí, pero si no es así, nos habré hecho a los dos un favor.

La carta no precisa qué ocurrirá con sus dos hijos menores ni con Susan. En lo inmediato su plan es volar a Estados Unidos, reunirse con sus dos hijos mayores, Andy y Ron, “para que estemos los tres juntos un rato” en Nueva York, y luego seguir viaje a Londres. “Tengo toda la intención de trabajar en Estados Unidos para financiar un viaje a Inglaterra, donde he tenido noticias de que hay mucho trabajo doméstico bien remunerado. Imagínate, ¡poder aprender inglés!”.

Esto último es una ironía, porque ella habla y escribe muy bien ese idioma. Lo que no es una ironía es que planea financiar el viaje a Estados Unidos con el adelanto que le darían por la grabación de un disco de canciones, sobre el que no entrega más datos, además de la venta de parte de su ropa. “Tengo dos abrigos y un montón de otras prendas superfluas”, escribe.

Es una carta triste, desesperanzada, de un tono muy distinto al que muestra en una segunda carta al mismo Ron, enviada un par de meses después. En esta otra no hay referencia alguna a su plan de radicarse en Inglaterra, menos a la crisis matrimonial. Ahora parece estar contenta y no se irá a ningún lado. Tiene otros planes. Reporta noticias positivas de Chile, más bien de la dictadura chilena, y cuenta que si bien “mi música está parada en este momento, estoy trabajando en una canción cursi que tengo en mente para presentar en el Festival de Viña del Mar”. También dice que vio, con su esposo, la película El padrino. (“buena, pero ¡fea!”). Y, a modo de despedida, anuncia una novedad que la tiene esperanzada en el futuro: “Me he inscrito en el taller de literatura de Enrique Lafourcade (no, por favor, no digas ‘¡el tipo que escribió Palomita blanca!’), en serio, él ha escrito un gran número de buenos libros”.

Desde aquel día en que Callejas leyó el cuento sobre el sastre judío, el Maestro se transformó en su promotor literario y, se podría decir, también en su amigo. Era habitual que, al término del taller, Townley la esperara a la salida en el Austin Mini Cooper y también llevara al Maestro hasta su casa de Providencia, porque al Maestro no le gustaba manejar. El Maestro vivía en el mundo de las letras, que era opuesto al mundo de Michael Townley, que manejaba en silencio mientras los otros dos hablaban de Borges, de Flaubert, de Joyce. “Donde quiera que estuviera el Maestro se sentía el aroma de la literatura y se aprovechaba de sus inigualables conocimientos y su experiencia”, escribe ella en sus memorias. Escribe también que “desde aquel momento” en que el Maestro elogió su cuento, “mi vida me pareció decididamente mejor”.

Desde su punto de vista, después de un año difícil las cosas volvían a ordenarse, a cobrar sentido. Estaba otra vez en su país, un país libre, en orden, a salvo de las garras del marxismo internacional. Sus tres hijos menores habían sido aceptados en un buen colegio privado de la capital y ella iniciaba una carrera literaria de la mano de ese Maestro que respiraba y se alimentaba de literatura.

Y su marido, el mecánico de uñas sucias y jeans engrasados que siempre andaba al tres y al cuatro, por fin había encontrado lo que en sus memorias ella llama “un trabajo estable”.

El trabajo estable surgió de manera fortuita e inverosímil, como tantas cosas en esta historia. En el relato oficial, y no hay un relato paralelo que explique mejor las cosas, resultó que a su regreso a Chile los Townley Callejas llegaron a vivir a una casa rentada en Providencia, y por esas casualidades la dueña de esa casa era amiga del coronel Pedro Espinoza.

Lo de amiga es un decir. Un decir que se replica en expedientes judiciales y relatos periodísticos, porque esa mujer era más bien amante del coronel, quien, por medio de ella, se enteró de que el arrendatario era el mismo hombre acusado de un crimen en Concepción, experto en electrónica y explosivos, que había dado de qué hablar en el Frente Nacionalista Patria y Libertad.

El coronel Espinoza era un hombre bajo y moreno, de bigotes espesos tipo virutilla. Era el hombre con mayor poder en la DINA después del Mamo Contreras y había escuchado hablar de Townley cuando, dirigiendo el Servicio de Inteligencia Militar durante el gobierno de Allende, recibió la orden de investigar el origen de la radio clandestina que operaba desde un auto en movimiento. Y si bien era una orden del gobierno, se jactaba de no haber hecho gran cosa para aclarar el caso. Dos años después, al enterarse de que Townley estaba de regreso en Chile, el coronel, por medio de su amante, acordó una cita con él en esa misma casa.

En esa primera reunión Townley habló de sus acciones en el Frente Nacionalista Patria y Libertad y de sus conocimientos en electrónica y explosivos. El coronel parecía saber muy bien quién era ese hombre, qué había hecho y qué era capaz de hacer. “Me dijo que, dado mis conocimientos autodidactas con gran sentido de creatividad sobre electrónica, sería de gran utilidad”, declaró Townley a la justicia chilena en 1978. También declaró que lo pusieron a cargo del mayor Vianel Valdivieso Cervantes, jefe del Departamento de Inteligencia en Telecomunicaciones de la DINA, y que en esos primeros meses como “informante y consultor técnico” recibía “una remuneración mensual y fija, suma de dinero que era bastante exigua, en términos de obligarme a tomar trabajos en forma esporádica de mecánica y reparación de equipos electrónica de forma particular”.

Quizás lo que impresionó al coronel Espinoza fue la amistad que Townley decía tener con uno de los secretarios de la embajada estadounidense y con algunos marines. Para los tiempos que se vivían, un ciudadano estadounidense con buenos contactos en su embajada resultaba de suma utilidad. Michael Vernon Townley Welch parecía el hombre indicado para proveer los equipos electrónicos de espionaje y contraespionaje de última generación que requería un servicio como el que dirigía el Mamo, equipos que compraba directamente a las sucursales en Miami y Nueva York de Audio Intelligence Devices I.M.C., empresa que solo vendía a representantes debidamente acreditados de gobiernos de países amigos de Estados Unidos, esos gobiernos que, como dijo por esa época Richard Nixon, podían ser una buena mierda pero eran sus gobiernos.

Gracias a sus contactos y conocimientos en electrónica, gracias a sus buenos oficios, a su voluntad e iniciativa, y al éxito de la misión encomendada en Buenos Aires para matar al general Prats, Michael Townley comenzó a hacerse imprescindible.

El técnico electrónico Rolf Esser Muller, contratado por el Servicio por media jornada, dijo a la justicia chilena que Townley compraba “equipos altamente sofisticados”, como “aparatos para barrer campos electromagnéticos en busca de micrófonos ocultos” y “elementos para detectar interferencias telefónicas y neutralizar su efecto”.

El mismo funcionario contó que fueron los equipos importados por Townley los que permitieron constatar que los teléfonos de la embajada de Chile en Lima estaban intervenidos. Y unos años después, cuando Pinochet viajó a Estados Unidos y se hospedó en la embajada chilena, descubrieron micrófonos ocultos en el mismo cuarto donde se alojaba, mediante un “sistema de sensor que consistía fundamentalmente en efectos de las vibraciones producidas por la voz que producirían modulaciones captadas en el exterior, a través de un rayo láser que se hallaba permanentemente dirigido hacia una de las ventanas de ese cuarto”.

La casa de los Townley Callejas en Lo Curro.

Pero todo eso que cuenta Rolf Esser Muller ocurrió después. Porque al comienzo Townley era un funcionario a prueba al que se le encomendaban todo tipo de tareas. Desde atentados y compras de equipos electrónicos en el extranjero a la reparación de electrodomésticos para las esposas de los oficiales del Ejército. Secadoras de pelo, planchas, televisores.

Es probable que en principio no tomara verdadera dimensión de todo aquello en lo que se estaba involucrando. Y que al poco andar, como era estadounidense y conocía de explosivos, lo consideraran el mejor candidato para atentar contra el general Prats. Es probable también que, antes de ingresar formalmente al Servicio como funcionario de planta, lo haya consultado con su esposa. Y que fruto de esta conversación haya surgido la idea para que también la contrataran a ella. Mal que mal, como había quedado en evidencia poco tiempo atrás, eran un equipo.

El asunto es que para la segunda mitad de 1974 Michael Townley y Mariana Callejas eran Juan Andrés Wilson Silva y Ana Luisa Pizarro Avilés, agentes asociados a la planta civil de la Dirección de Inteligencia Nacional, la famosa DINA.

En rigor, la DINA todavía no había hecho la fama que se le conocería después. Era un servicio secreto que operaba bajo una fachada de legalidad y una red de cuarteles clandestinos y funcionarios mal aspectados que actuaban en las sombras con nombres falsos. Estaba formado por civiles y uniformados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que estuvieron obligadas a ceder personal a ese organismo de inteligencia dirigido por el más adelantado alumno de su generación en el Ejército de Chile. Manuel Contreras Sepúlveda, el Mamo, reportaba directamente a Pinochet y su poder y ambición despertaban recelos y temor entre sus pares y superiores. Tenía el grado de coronel y en la práctica tenía más poder que ministros y generales. En una de sus tantas declaraciones a la justicia, el Mamo dijo que cada mañana pasaba a buscar a Pinochet por su casa y luego desayunaban juntos en el edificio Diego Portales, sede de gobierno en los primeros años de la dictadura, para “dar cuenta de todo lo que hubiese reunido la Dirección de Inteligencia Nacional en cuanto a informaciones de interés en los cuatro campos de acción de la nación, como son interior, exterior, económico y defensa”.

Manuel Contreras, el «Mamo», reportaba directamente las actividades de la DINA al general Pinochet, con quien tomaba desayuno en el edificio Diego Portales.

Había elegido a los oficiales de su mayor confianza para conformar la dirección del Servicio, como llamaban a la DINA, hombres rudos y leales, expertos en inteligencia militar. En cambio los otros llegaron por descarte: suboficiales, clase y funcionarios de bajo rango que nadie quería en sus filas. Lo peor de lo peor, lo que sobraba –alcohólicos, brutos, pendencieros–, gente a la que la vida no le debía nada, más bien lo contrario, y a la que de pronto se le ofrecía una oportunidad de reconocimiento que nunca había tenido.

Eso era el Servicio, una policía sin dios ni ley que había convencido a sus hombres –y no pocas mujeres– de estar participando de una épica histórica. Su misión era exterminar opositores de izquierda pero también, mediante un complejo sistema de espionaje, alertar sobre cualquier signo de disidencia interna. Había que saberlo todo. Había que controlarlo todo. Había que anticiparse y actuar, hacerse imprescindible, temido, omnipresente. Si Pinochet llegó a decir que en el país no se movía una hoja sin que él lo supiera, fue porque tenía de su lado a un hombre como el Mamo, que desplegó una red de informantes en industrias, bancos y servicios públicos. También en las Fuerzas Armadas y al interior del mismo Servicio: cuando Townley comenzó a trabajar bajo las órdenes del coronel Espinoza, el coronel se encargó de que dos hombres del Servicio le siguieran los pasos, a los que de seguro le seguían los pasos otros dos.

El Servicio era así. El Servicio tenía cosas enrevesadas y curiosas que los agentes Townley y Callejas irán comprendiendo con el paso del tiempo.