La generación rota de Nicaragua

02.08.2018

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

02.08.2018

Algunos huyen por los cerros de Masaya o Jinotega; otros se esconden en casas de seguridad en Managua. Paramédicos clandestinos curan sus heridas. Muchos padecen torturas o están desaparecidos. Una nueva generación se asoma a la vida pública esquivando balas. El presidente Ortega dijo esta misma semana en televisión que su Gobierno no tiene relación con grupos paramilitares, pero los hechos lo desmienten: las caravanas de la muerte son coordinadas por la Policía nicaragüense. Y estos días han salido de cacería, casa por casa.

Tigrillo no responde el teléfono. Una contestadora invita a dejar un mensaje.

El día del ataque, estaba en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Allí pasaba siempre. Es un joven flaco, flaquito y malencarado. Con el cabello negro y con un corte discreto, sin coqueterías. Tiene 22 años y un talento especial para mandar a la mierda a todo aquel que diga que hay que negociar con el presidente Daniel Ortega.

Hace dos meses decidió atrincherarse allí para ejercer lo que él llama “la resistencia” al régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Dos meses que terminaron el viernes 13 de julio, tras quince horas de asedio y disparos con armas largas de policías y paramilitares. Eso necesitaron para desalojar a los atrincherados. Mataron a dos, hirieron a decenas. Y todos se quedaron sin su comuna de resistencia en la que la mejor forma de atajar la incertidumbre era el día a día. ¿Dónde vivís? En el campus de la UNAN. ¿Y mañana? Te contesto cuando termine lo de hoy. Así todos. No sabían cuánto les iba a durar. Eran el último bastión de la resistencia en Managua. Ese día se quedaron sin casa. Para entonces, Tigrillo ya se estaba volviendo experto en muertos.

Antes de abril, Tigrillo nunca había visto un muerto. Lo más cerca fueron unos heridos graves tras un accidente de tránsito, pero él cree que iban vivos en la ambulancia. Dice que los vio jadear. Me lo confesó tres semanas antes del día del ataque, detrás de uno de los portones de la Universidad, protegidos con bolsas de arena, placas metálicas y adoquines. Nos sentamos a conversar justo a la entrada, acompañados por otros estudiantes con lanzamorteros o acostados en hamacas que lograron colgar entre los árboles que enmarcan la calle de ingreso al campus. Algunos se entretenían contando chistes o conversando. Pero no Tigrillo. Él es muy serio, aunque eso, me dijo, también es algo nuevo. Antes era más tranquilo. Más llevadero. Eso me dijo. Antes de abril Tigrillo nunca había visto un muerto y a saber hoy en cuántos va ya la cuenta. Ese día me dijo que ya había visto a seis compañeros caer a su lado. Muertos. A dos de ellos los tuvo que cargar en sus propios brazos.

El redondel Rigoberto López Pérez, ubicado en los alrededores de la UNAN-Managua, se habíaconvertido en un campo de batalla entre policías y estudiantes atrincherados desde mucho antes del desalojo del 13 de julio. Managua, 30 de junio de 2018 (Foto: Fred Ramos, elfaro.net).

Tampoco había visto un arma de cerca, como no fuera en manos de un policía. Eso también cambió. Desde finales de abril ha esquivado disparos de armas que ya reconoce: escopeta, AK-47, nueve milímetros, rifles Dragonov… Experiencia adquirida en apenas tres meses. La traumática metamorfosis en la vida de su generación, habitante de la que era una de las ciudades más seguras de América Latina: Managua. Ahora debe estar escondido en alguna casa, como muchos de sus compañeros atrincherados.

El ataque a la UNAN fue uno de los mayores operativos de la campaña que el Gobierno denominó “Operación Limpieza”, destinada a desarticular las tomas de calles, barricadas y tranques que trasladaron al territorio la revuelta contra Ortega. Camionetas Hilux cargadas con paramilitares combatieron a los llamados autoconvocados que protegían los tranques en Jinotega, Matagalpa, Chontales, Diriamba, Masaya, Jinotepe, León. La UNAN era el último atrincheramiento en la capital.

A principios de mayo, unos 300 jóvenes se tomaron el campus de Managua exigiendo autonomía universitaria, el retiro de las autoridades plegadas al Gobierno de Daniel Ortega y la desarticulación de la unión estudiantil nacional, mediante la cual el Gobierno ha controlado las universidades. Los atrincherados montaron barricadas en el perímetro y reforzaron los portones. Se organizaron en varios equipos: víveres, atención médica, medicinas, seguridad, logística. Hacían turnos también para custodiar en las barricadas y los portones. Armados con lanzamorteros —y morteros—, y unas cuantas armas de fuego que apenas podían manejar, vivían en una especie de comuna en alerta constante, mientras un pequeño grupo escogido por todos se encargaba de la estrategia política y la negociación, tanto con los demás grupos universitarios sentados en la mesa del diálogo nacional como con otros sectores.

De cuando en cuando, camionetas con paramilitares pasaban disparando rondas de balas contra las barricadas, y antes del 13 de julio ya habían muerto cuatro estudiantes en esas barricadas. Los paramilitares aparecían a cualquier hora, lo que aumentó los niveles de tensión y de alerta en los atrincherados. Cuando vino el ataque final, estaban agotados.

La “limpieza” fue contundente. Decenas de camionetas Hilux cargadas de hombres armados con pasamontañas se distribuyeron por distintos accesos en el perímetro del campus; atrás de ellos, patrullas policiales cerraban las calles y establecían un círculo de seguridad para que los paramilitares llevaran a cabo la operación sin distracciones. Más de 15 horas de ataques con todo el arsenal que Tigrillo aprendió en estos meses; apenas respondido con morteros de fabricación china y ese puñado de armas de fuego en posesión de los estudiantes. Literalmente, cuatro pistolitas y dos escopetas hechizas contra cientos de armas largas y francotiradores entrenados.

K-9, seudónimo de uno de los paramédicos clandestinos que acudieron a auxiliar a los estudiantes, ingresó al campus por la parte trasera poco después del mediodía. Algunos minutos después atendía a cuatro estudiantes con heridas de bala en las piernas y uno con la mano destrozada por un francotirador. La capitulación era tan inminente que comenzaron a evacuar heridos y estudiantes hacia una zona contigua, por la única salida libre de combates.

Los heridos se trasladaron hacia la iglesia de la Divina Misericordia, al otro extremo de la pequeña calle sobre la que se encuentra esa salida del campus. K-9 siguió suturando y cosiendo heridas de bala. Los combates pronto se trasladaron a las inmediaciones de la iglesia, donde los estudiantes sostenían su última barricada. Cuando cayó la tarde, sitiados por todos los costados, los jóvenes que aún seguían afuera buscaron llegar al templo. No tenían salida. Los paramilitares los rodearon desde todos los costados y disparaban sin parar. Justo en las carreras hacia la iglesia, dos universitarios fueron alcanzados por impactos que les rompieron el cráneo.

El primero que cayó fue un joven llamado Gerald Vázquez. “Cuando lo trajeron ya estaba inconsciente. El proyectil le entró al cráneo pero nunca le salió”, dice K-9.

Hablamos por teléfono, porque K-9 también está ahora en una casa de seguridad. Me envía un video de sus intentos por salvar a Gerald Vázquez, que yace boca abajo sobre una mesa. La parte posterior de la cabeza está bañada en sangre, que se oscurece como un hoyo negro allí donde la bala rompió el cráneo. K-9 pide intervenirlo, pero los otros paramédicos se miran entre sí. Gerald Vázquez está prácticamente muerto ya. Después de que le dispararon, con la bala en el cráneo, permaneció media hora tirado en la calle, porque las balas impedían su evacuación. Cuando lograron recogerlo y trasladarlo a la iglesia aún tenía pulso, pero su cerebro ya no funcionaba. “El cuerpo ya estaba tieso”, dice K-9. “Pudimos haberlo salvado si se lo hubieran llevado de inmediato en una ambulancia”. Pero la Policía impedía el acceso a las ambulancias y Gerald Vázquez murió.

El segundo, llamado Francisco Flores, estaba en la última barricada. Justo junto a la iglesia. El proyectil le partió la parte superior del cráneo. “Intentamos intervenirlo pero había perdido demasiada sangre. Sus venas ya no tenían retorno”. Los paramilitares comenzaron entonces a disparar contra el templo.

A media mañana del 14 de julio, K-9 logró salir de la Divina Misericordia junto con 220 estudiantes y dos periodistas que, mediante la intervención de la Conferencia Episcopal, fueron evacuados a la Catedral de Managua. Después, K-9 volvió a perderse en la ciudad. En el caos del ataque a la UNAN, no recuerda a nadie a quien llamaran Tigrillo. Solo vio al Tigre, pero no es el mismo.

K-9 no es un estudiante. Entrado en sus treintas, coordina una brigada clandestina de paramédicos llamada Brigada K. Varios de sus integrantes, incluido él, mantienen su empleo formal durante el día en actividades completamente ajenas a la medicina, y en las noches se turnan para hacer rondas allí donde son requeridos. En las últimas dos semanas ha intervenido a decenas de heridos en todas aquellas localidades donde policías y paramilitares llevan a cabo la operación limpieza.

Como Tigrillo, K-9 nunca había visto un muerto antes del 18 de abril. “Me daban miedo las agujas y mi mayor experiencia con heridas eran raspones y cortadas en la cocina”, dice.

Lo conocí el 23 de abril en la Universidad Politécnica, que también había sido tomada por estudiantes al inicio de la revuelta y que pronto se convirtió en el principal símbolo del estudiantado en rebeldía contra el régimen de Ortega. Todavía no le había dado tiempo de pensar en un nom de guerre y se presentaba con su nombre. Pero ya iba con un pasamontañas para ocultar el rostro, aunque aún podía notarse que sonreía todo el tiempo. Incluso cuando lloraba, que era mucho aquellos primeros días. “Yo soy un padre de familia y trabajo en una empresa. Lo que sé de medicina lo he aprendido esta semana”, me dijo entonces. Llegó como voluntario desde que iniciaron las revueltas y, como no había nadie que se hiciera cargo de medicinas e insumos médicos, eso le tocó a él. El primer día le cosió el brazo con dieciséis puntadas a un herido de bala. A los dos días estaba a cargo de la administración del minihospital de campaña que habían montado; del personal médico compuesto por un médico de verdad y varios jóvenes voluntarios que estudiaban mercadotecnia o comunicación en otras universidades; del almacenamiento de medicamentos y de la farmacia. Era, además, el paramédico jefe.

Pocos días después lo encontré en una manifestación en la rotonda Jean Paul Genie. Eran los días en que miles de personas salían por las calles de Managua a derribar chayopalos y exigir al Gobierno justicia por la muerte de una docena de jóvenes —Apenas había una docena de muertos—. Eran los días en que, guiados por la revuelta estudiantil, miles de nicaragüenses habían perdido el miedo al Gobierno y llenos de esperanza aseguraban que, gracias a la protesta pacífica, el presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo dejarían pronto sus cargos. Eran aquellos primeros días.

Jóvenes lloran por las víctimas durante los primeros días de manifestaciones en Redondel Jean Paul Gene, Managua, 25 de abril. En los primeros cuatro días de protestas, hubo alrededor de 70 muertos (Foto: Fred Ramos, elfaro.net).

En medio de la protesta, entre la gente que sembraba cruces donde hubo un chayopalo y encendía veladoras y cantaba el himno nacional, me encontré a K-9. No iba encapuchado. Lo identifiqué por su sonrisa, que aumentó en paralelo al rubor de saberse reconocido.

Tras algunas disputas internas y después de varios ataques de encapuchados, los atrincherados en la Upoli desalojaron voluntariamente el campus en mayo y K-9, que para entonces ya era un paramédico curtido en el campo de batalla, formó con otros tan veteranos como él la Brigada K. “En el grupo, decimos que la única manera de apoyar a nuestro pueblo es evitar que mueran. Unos escogen apoyar con morteros. Nosotros con las agujas”. Desde que se incorporó a la revuelta, ha visto morir a 22 personas y dice haber perdido ya la cuenta de cuántos heridos ha atendido. Pero su misión está lejos de terminar.

En los tres meses de esta crisis política, más de 300 nicaragüenses han muerto asesinados; más de dos mil heridos y cientos de desaparecidos. El Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos calcula que hoy, en Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo retiene a entre 400 y 500 presos políticos. Detenidos por manifestar su oposición al Gobierno, torturados, apresados sin someterlos a procesos judiciales legítimos. Cada semana que pasa, Nicaragua es un lugar más oscuro. Y más desesperanzado.

La situación, que ya era crítica, ha empeorado desde la Operación Limpieza. Los paramilitares, para no confundirse con los encapuchados de la resistencia, ahora salen a la calle con camisetas del mismo color —celestes para la toma de Masaya; verdes para la de Jinotega— y se reúnen en las delegaciones policiales. Tras el derribo de los tranques y las capturas insitu, con información de la inteligencia estatal, de los comités sandinistas locales o mediante torturas o amenazas a los detenidos, van de casa en casa, con nombres y direcciones en la mano, deteniendo “terroristas”. Decenas de encapuchados se quedan en los lugares para evitar rebrotes y controlar las calles.

En Masaya, por ejemplo, los paramilitares están apostados en los ingresos y el centro, acompañados por policías. Los pobladores hacen sus asuntos por las mañanas —compras, visitas, pagos— y después del mediodía se encierran en sus casas.

“Es un ambiente represivo”, dice el padre Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel de Masaya. “Qué pena que la Policía Nacional sea parte de esta represión. No están limpiando el país de barricadas sino de jóvenes. Ser joven en Nicaragua es un delito”.

Una situación parecida se vive en Jinotega, un pequeño casco urbano dos horas y media al norte de Managua. Hombres armados a los que la población identifica como campesinos transportados por el alcalde y el jefe policial de la ciudad, que duermen desde hace dos meses en tiendas de campaña a la orilla de las calles principales y en los alrededores de la Alcaldía. Los múltiples tranques instalados por la población, particularmente en los aguerridos barrios Sandino y 19 de Julio, fueron levantados al inicio de la Operación Limpieza y desde entonces los paramilitares comenzaron la cacería casa por casa. Muchos jóvenes huyeron a otras ciudades o se ocultaron en los cerros aledaños.

Barricada en el municipio de Jinotega. En este municipio se levantaron más 50 barricadas. Actualmente la mayoría de ellas ya no están. Los rebeldes fueron desalojados de Jinotega por turbas orteguistas y la Policía a mediados de julio (Foto: Fred Ramos, elfaro.net).

Quedaron dos pequeñas barricadas en el Barrio Sandino, montadas sobre la vía de acceso al barrio, una calle muy empinada que va subiendo el cerro. “Pasaban todos los días disparando y le pegaron a un chavalito”, me cuenta Conejo, uno de los líderes de la resistencia. “Así que decidimos montar dos barricadas más para que no siguieran entrando a disparar”. Eso fue el pasado lunes, 23 de julio, cerca del mediodía.

Pocas horas después, el presidente Daniel Ortega daba una entrevista en vivo al canal estadounidense Fox News, en la que negaba que los paramilitares tuvieran relación alguna con las fuerzas de seguridad del Estado. Mientras él hablaba, una caravana de la muerte llegó a desmontar el barrio Sandino de Jinotega. Cientos de paramilitares encapuchados, vestidos de verde, y agentes policiales ingresaron disparando. El ataque duró hasta cerca de la medianoche. Tres jóvenes murieron y decenas resultaron heridos. Otros tantos huyeron de la ciudad. “Los heridos siguen allí”, reporta Conejo, desde algún lugar en los cerros aledaños en los que se ha ocultado. “Son unos 15 heridos que no dejan evacuarlos a ningún hospital. Capturaron casi a 20 más”.

Desde el inicio de la Operación Limpieza, casi 300 personas, según cálculos de dos cabecillas de la resistencia de Jinotega, han huido de la ciudad. No todos han participado en las protestas ni tienen lanzamorteros.

Ese mismo día, el 23 por la tarde, recibí la llamada de una señora a la que conocí en Jinotega dos semanas antes, y que pide ser identificada simplemente como “La Fugitiva”. Ha huido de su casa, junto con su marido y sus hijos, para evadir una orden de captura en su contra. El Estado la acusa de terrorismo, porque más de alguna vez le llevó comida a los muchachos que mantenían uno de los tranques. Terrorismo. Haber llevado dos platos con frijoles a jóvenes encapuchados y desarmados le puede costar veinte años de cárcel. De allí proviene el terror.

Miembros de las Fuerzas Especiales de Nicaragua patrullan después de enfrentamientos con manifestantes antigubernamentales en el barrio de Sandino, en Jinotega, Nicaragua, el 24 de julio de 2018 (Foto: Marvin Recinos / AFP).

Su historia no es excepcional. En Nicaragua, gracias a una legislación aprobada hace dos semanas en el Congreso de mayoría sandinista, la protesta es considerada terrorismo. Y el terrorismo es combatido con hombres encapuchados, coordinados por la Policía, que secuestran a sospechosos.

Por eso pareció extraño el mensaje de Ortega, vía Fox, a una audiencia internacional. Porque en Nicaragua, como ilustran los ataques en la UNAN y en Jinotega o los encapuchados que patrullan Masaya con pañuelos del Frente Sandinista, la coordinación entre paramilitares y policías es abierta, visible, orgánica. Incluso ha sido justificada por dirigentes sandinistas. Y Ortega es, de acuerdo a otra ley que su partido aprobó en 2014, el Jefe Supremo de la Policía. Y porque muchos de los detenidos por los paramilitares son llevados a la Policía y posteriormente trasladados a la prisión preventiva de El Chipote, en Managua.

El Chipote es un conjunto de celdas que funcionaban durante la dictadura de Anastasio Somoza como centro de torturas, que logró sobrevivir a los años de la Revolución y que ahora es utilizada como centro de recepción de detenidos. Unas muy oscuras bartolinas subterráneas.

Afuera, frente a la entrada principal, decenas de madres, esposas e hijos esperan todos los días noticias de su familiar detenido o desaparecido. Les llevan comida y solo aquellos que tienen la fortuna de recuperar a su familiar o de hablar con él sabrán si recibieron los alimentos que dejaron para ellos en la caseta de la entrada, en platos envueltos en plástico y marcados con el nombre del prisionero.

“Todos los que han entrado a El Chipote salen torturados”, dice Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos. “Golpes, shocks eléctricos, les arrancan las uñas. Los han golpeado en la cara”.

Un grupo de personas espera la tarde del 26 de junio de 2018 algún tipo de información de sus familiares detenidos en El Chipote (Foto: Fred Ramos, elfaro.net).

Las oficinas del Cenidh pasan estos días llenas de víctimas o familiares de desaparecidos que esperan pacientemente su turno para poner su denuncia en ese lugar, y no en las instancias judiciales en las que no confían. Ninguna otra institución en Nicaragua ha recibido tantos testimonios de los torturados. Y estos testimonios apuntan a un Abu Ghraib tropical del que no han salido aún fotos. “Los testimonios son muy parecidos: los encapuchan, los obligan a desnudarse, los han puesto en fila, los golpean. Hemos ya recibido un caso de violación. Los mantienen desnudos en celdas oscuras. Han metido hasta a 100 personas en esas celdas”.

Núñez conoce bien las celdas de El Chipote porque ella misma fue víctima de torturas durante la dictadura de Anastasio Somoza. Fue sandinista y posteriormente amenazada y vilipendiada por el matrimonio Ortega Murillo porque ella llevó la defensa de la hija de Murillo, Zoilamérica Narváez, quien acusó a Daniel Ortega de haberla abusado sexualmente.

“Yo llegué a idealizar tanto a los dirigentes de la revolución que me ponía fúrica cuando alguien los criticaba”, confiesa Núñez. “Esto se terminó cuando llevé el caso de Zoilamérica. Eso quebró todos mis esquemas. Aquí venía la Rosario (Murillo) a rogarme que dejara el caso. Eso no me lo perdonan”. Todavía ahora mantiene algunas filias revolucionarias. “Es que sigo siendo revolucionaria”, dice justo en el momento en que su teléfono recibe una llamada. El ringtone es Comandante Che Guevara, la canción de Celso Piña.

Tras abandonar, como tantos otros, las filas del FSLN, Núñez fundó el Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos, una de las instituciones más prestigiosas en defensa de los derechos humanos y a cargo, en esta crisis, de la elaboración y actualización diaria de reportes de muertos, detenidos, desaparecidos, capturados, heridos, torturados…

Esos registros, vistos ahora en una línea de tiempo, permiten observar algunos patrones. Los de los asesinatos, por ejemplo, han ido cambiando. Al principio, eran jóvenes estudiantes o civiles, durante aquella primera fase de manifestaciones alrededor del movimiento estudiantil, principalmente en Managua y León, y sus alrededores.

La segunda etapa, cuando la revuelta pasó de las manifestaciones a los tranques y de la capital a los cascos urbanos de las provincias, también cambió el perfil de las víctimas: Campesinos, pobladores locales, jóvenes del pueblo.

“Ahora comienzan a aparecer mayores de edad muertos dentro de sus casas. Hay un patrón de persecución, de terror. Ya no es solo reprimir los puntos de protesta. Están matando a dirigentes de base y esto seguirá escalando”, dice Núñez. Y lo hacen mediante inteligencia local.

Los Consejos del Poder Ciudadano son asambleas comunitarias, heredadas de la Revolución, con presencia en todos los barrios. Ejercen también labores de espionaje y de control y son varias las denuncias de que miembros de estos consejos son los que guían a la Policía y a los paramilitares a detener a quienes están participando en las protestas.

El perfil de los detenidos también se ha transformado. Basta hablar con quienes esperan en las puertas de El Chipote para notarlo:

Jorge Huéscar Montenegro. 50 años. Taxista. El último domingo de junio, paramilitares armados se presentaron en su casa y se lo llevaron. Darlin Gutiérrez, su esposa, narra que once hombres armados ingresaron a la casa y encañonaron a sus hijos. A ella la encañonaron también y la encerraron en su cuarto. A su esposo le hicieron sacar el taxi y se lo llevaron. “Él había participado en las manifestaciones y salió en televisión denunciando la violencia de este régimen¨, dice.

Eduardo Correa Leiva. 30 años. Mensajero. Su esposa está embarazada. Ella cuenta que el 24 de junio, su esposo estaba con un amigo afuera de su casa. Pasaron dos camionetas Hilux con encapuchados y se los llevaron. La Policía le ha confirmado ya que su esposo se encuentra detenido en El Chipote, pero no le han dicho de qué le acusan.

Guillermo Sovalbar, 23 años. Chef. Detenido el 15 de junio. Lo acusan de haberse metido a la casa de un comisionado policial a robar. El robo fue perpetrado un día después de su detención. A su mamá le permitieron verlo detenido, una breve visita de diez minutos. Sovalbar estaba golpeado.

Juan José Sevilla. Coronel en retiro. Capturado el 26 de junio en Tipitapa, un suburbio de Managua, acusado de mantener armas en su casa. Su familia no ha podido verlo.

Y un centenario etcétera.

Pero no todos llegan aquí. Otros desaparecen. No se sabe nada de ellos. Después aparecerán sus cuerpos con signos visibles de torturas en alguna morgue.

Otros tienen suerte y son liberados antes de ser procesados. Les queda solo la memoria del horror. Gretchel Miranda fue de las primeras secuestradas por encapuchados. La joven, de 21 años, estaba también atrincherada en la UNAN. A principios de junio, salió en un vehículo junto a una compañera y dos compañeros universitarios a entregar víveres para los atrincherados en Masaya. Según su relato, se encontraban en una gasolinera cuando tres camionetas Hilux los rodearon. “Era una camioneta verde, una gris y una blanca. Venían hombres encapuchados adentro. Nos interceptaron, se bajaron encañonándonos y el chofer que venía con nosotros corrió. A nosotros tres nos tiraron a la cuneta, nos golpearon y nos subieron a las camionetas, boca abajo. Iban todos encapuchados, vestidos de civil. Nos llevaron lejos y nos desnudaron, en la tina de una Hilux. A mi compañera y a mí nos bajaron totalmente desnudas. Nos interrogaron. Me dieron un shock eléctrico en la pierna y nos pegaron patadas en las costillas. Eran ya como las diez de la noche. A él también lo desnudaron y le pegaban más duro. Nos metieron al lago por un lugar al que llaman La Cuesta del Plomo. Llegamos a un lugar lleno de basura. Nos hicieron que nos metiéramos al lago y nos tomaron fotos desnudos, abrazados y luego hincados en el lago. Después se fueron. Estábamos muy golpeados, pero encontramos plástico entre la basura y con eso nos tapamos. Tocamos en una vivienda y nos regalaron algo de ropa y con eso seguimos caminando. Un trailero nos dio raid, nos prestó un teléfono, pero no me sé ningún número de teléfono. Mi amiga entró al Facebook y avisó a alguien de la U. Nos fueron a traer a las tres de la mañana”.

Esta Nicaragua, que parecía haberse librado de la espiral de violencia que desde hace dos décadas domina y destruye las relaciones sociales en los países vecinos, ha sufrido en solo tres meses una descomposición que afectará la vida nacional de maneras aún insospechadas. Pero definitivas. Incluso si la crisis terminara este mismo día. Si algo puede aprenderse de la experiencia de Honduras, El Salvador y Guatemala, es que los episodios sociales traumáticos, violentos, siembran un dolor y una rabia que no desaparecen con acuerdos en mesas de negociación. Y el daño en Nicaragua es de tal magnitud y a tal velocidad que parece irreversible.

“Esta polarización y este odio se van a perpetuar por una generación, al menos”, dice Vilma Núñez. Al menos. Porque el dolor es mucho y la rabia también. Multiplicada en cada funeral.

Entre los muertos también hay policías y jóvenes sandinistas y vigilantes privados. Casi ningún sector político, etario o social se ha librado de la violencia. Hombres, mujeres, ancianos y bebés. Bebés como Teyler Leonardo Lorio, de 14 meses de edad.

Nelson Gabriel Lorio fuma sentado a la orilla de una tumba. La mano derecha semicaída, sin energías, sostiene un cigarrillo. Los ojos dominados por grandes iris negros rodeados de un blanco que ya es rojo de las horas de desvelo y llanto. Son ojos tenues, que apenas ven hacia afuera. Posan la mirada sobre el horizonte, pero están inmersos, buscando respuestas en una inalcanzable oscuridad. Este hombre de 33 años, empleado de supermercado, no encontró energías para participar en el entierro. Lo presenció sin poder moverse hasta que alguien le invitó a que se despidiera y caminó como un zombie hasta que vio el féretro y lo tocó desconsolado. Y vio cómo lo descendían al hueco y lo cubrían de tierra seca. Caliente.

Nelson Gabriel Lorío, el padre del niño asesinado, durante el funeral de su hijo Teyler Lorío, el 24 de junio de 2018. Nelson llevaba en brazos a su hijo cuando el menor recibió el disparo (Foto: Fred Ramos, elfaro.net).

Hoy está hundido. Ido. No habla con nadie. Pero el día anterior, entre lágrimas mientras velaba a su hijo, alcanzó a hablar a las cámaras del canal 12 local. “Yo iba a dejarlo como todos los días donde sus abuelos de crianza. Como nosotros salimos a trabajar, a dejarlo como siempre. Yo iba con mi esposa, con el niño y con mi niña. Cuando íbamos caminando sonó un disparo y eran solo policías los que estaban allí. En el primer disparo yo salgo corriendo por seguridad. Ya el segundo me le dieron de un solo en la cabecita a mi niño…”.

La mamá, Karina Alejandra Navarrete, empleada doméstica de 27 años, confirma que eran policías. Hombres encapuchados con pantalones negros y camisa negra y fusiles. Fue ella quien llevó al niño al hospital, en una moto conducida por un vecino. Allí murió.

Teyler Leonardo Lorio se integró al listado fúnebre de la crisis nicaragüense. Más de 300 personas asesinadas desde finales de abril. La mayoría son jóvenes, algunos muertos en manifestaciones antigubernamentales, otros cuidando los llamados tranques; estudiantes opositores y miembros de las juventudes sandinistas. Muerto dos meses después de cumplir un año, Teyler Lorio ni siquiera es el más pequeño de los asesinados.

La mano de Teyler Leonardo Lorío Navarrete, de 15 meses, es sujetada por un familiar durante su funeral el 24 de junio de 2018. Lorío murió un día antes de un disparo en la cabeza de parte de la policía o las turbas orteguistas que atacaban el barrio Las Américas, Managua (Foto: Fred Ramos, elfaro.net).

El Alemán Nicaragüense, un hospital público, confirmó la defunción poco después de recibir a Teyler. Se ordenó que el cuerpo fuera examinado por Medicina Forense. Los forenses, según consta en el acta a la que tuvo acceso El Faro, escribieron que sospechaban suicidio. Sospechaban que un niño de 14 meses, con un proyectil de bala en el cráneo, se suicidó.

No es la primera vez que los datos de una víctima herida o muerta desde finales de abril, cuando inició la crisis política que tiene al país en un caos, es tratada en un hospital público como algo distinto. Una reciente investigación de la revista Confidencial reveló que en los hospitales públicos pacientes que ingresaron heridos de bala fueron registrados como heridos por piedra o muertos por otras causas. Esa investigación de Confidencial reveló también, a partir de análisis de las trayectorias de balas en varios de los heridos o muertos durante esta crisis, que estos fueron realizados por francotiradores.

Jaime Lorio, hermano de Nelson Gabriel, estaba ese día en uno de los tranques que cierran la colonia Villa Austria, al noreste de Managua. Delgado, moreno, con el pelo casi al rape y los ojos inyectados de furia, frunce los dientes. “Perros. Malditos perros”, llama a los policías y paramilitares a los que responsabiliza del asesinato. Dice que una hora antes, cerca de las seis de la mañana, unos drones sobrevolaron el barrio “para localizar los puntos donde estábamos atrincherados”. Después entraron las caravanas de la muerte. “Entraron francotiradores, policías y paras. Nosotros no teníamos armas. Pero mi hermano estaba en otro lado, por donde caminaba no había manifestantes. Él iba con su esposa, la niña y llevaba al niño en los brazos. El disparo fue certero. De un francotirador”, dice. Y su sobrino, el pequeño Teyler Leonardo, asesinado a los 14 meses de edad, ni siquiera es el más pequeño entre las víctimas.

Matías Pavón murió quemado el 16 de junio. Acababa de cumplir 5 meses de edad. Una turba prendió fuego a la casa donde se encontraba, en un barrio popular de Managua. Junto a él, perdió la vida también su hermanita Dayerli Velázquez, de dos años; sus padres y abuelos. La Policía responsabilizó a “vándalos”. Los vecinos aseguran que turbas orteguistas acompañadas de policías prendieron fuego a la casa después de que sus propietarios se negaron a permitir el acceso a un francotirador que pretendía apostarse en el techo de la vivienda de tres pisos.

Una sobreviviente, que alcanzó a salir de la casa en llamas, también acusa a policías de haber perpetrado el crimen. Pero ahora está oculta. Amenazada. Ha perdido a toda su familia y ahora teme por su vida.

Tres meses han bastado para que la violencia transforme el tejido social. Una generación urbana ha surgido a la vida pública encapuchada, adolorida, indignada y con lanzamorteros en la mano. Lo que han experimentado estos meses es tan determinante para ellos como para el país entero.

Por eso la UNAN era tan emblemática. Los atrincherados se creyeron hacedores de futuro; asumieron un rol en la historia de su país. Llegaron allí por gesto solidario o por compromiso o tal vez porque era su primera oportunidad en la vida de hacer algo verdaderamente importante. En el camino, la violencia les transformó la vida y los hizo adultos a la centroamericana: con golpes violentos.

“Hoy una sicóloga me preguntó si tenía miedo, me contó Tigrillo en la UNAN. “Le dije que mi miedo es no poder hacer lo suficiente. Ese es mi miedo”. A Tigrillo le pasó tan cerca una bala que le abrió el tejido capilar. Le tuvieron que coser la herida justo sobre el cráneo. Aún así, su miedo es ser insuficiente.

El 7 de junio por la noche, Tigrillo estaba de turno en una de las barricadas. Dos camionetas con paramilitares pasaron disparando e hirieron a Shester Chavarría, un joven de 19 años. “Yo estaba con él esa noche. Escuchamos 8 o 9 tiros y salimos corriendo. Veo que uno viene con un disparo en el brazo y me dice que hay uno que está peor. Llegué a traerlo. Lo levantamos por las piernas y lo sacamos. Le vi varias perforaciones. Paramos un vehículo y nos lo llevamos”. Esa noche, frente a la rotonda donde cayó Shester, su prima Chela estaba en el “comando”, un conjunto de cabañas destinadas a actividades infantiles que fueron adaptadas como dormitoros por los atrincherados, y que durante el desalojo fueron quemadas hasta los cimientos por paramilitares. Chela vestía unos jeans y una camiseta cubierta con una chaqueta de camuflaje y no permitía que le tomaran fotos sin un pasamontaña. “Escuchamos los disparos y nos fortificamos en el comando. Comencé a escuchar que había un herido. Cuando salí supe que era él. Lo encontré tirado en el suelo. Me le tiré encima llorando. Lo golpeé para que no se durmiera. Yo estaba tan desesperada que no me dejaron subirme en el carro en que se lo llevaron. Más tarde supe que se había muerto”, dijo, entre lágrimas, Chela, que solo tiene 20 años. “Él era como mi hermano. Mi cómplice”.

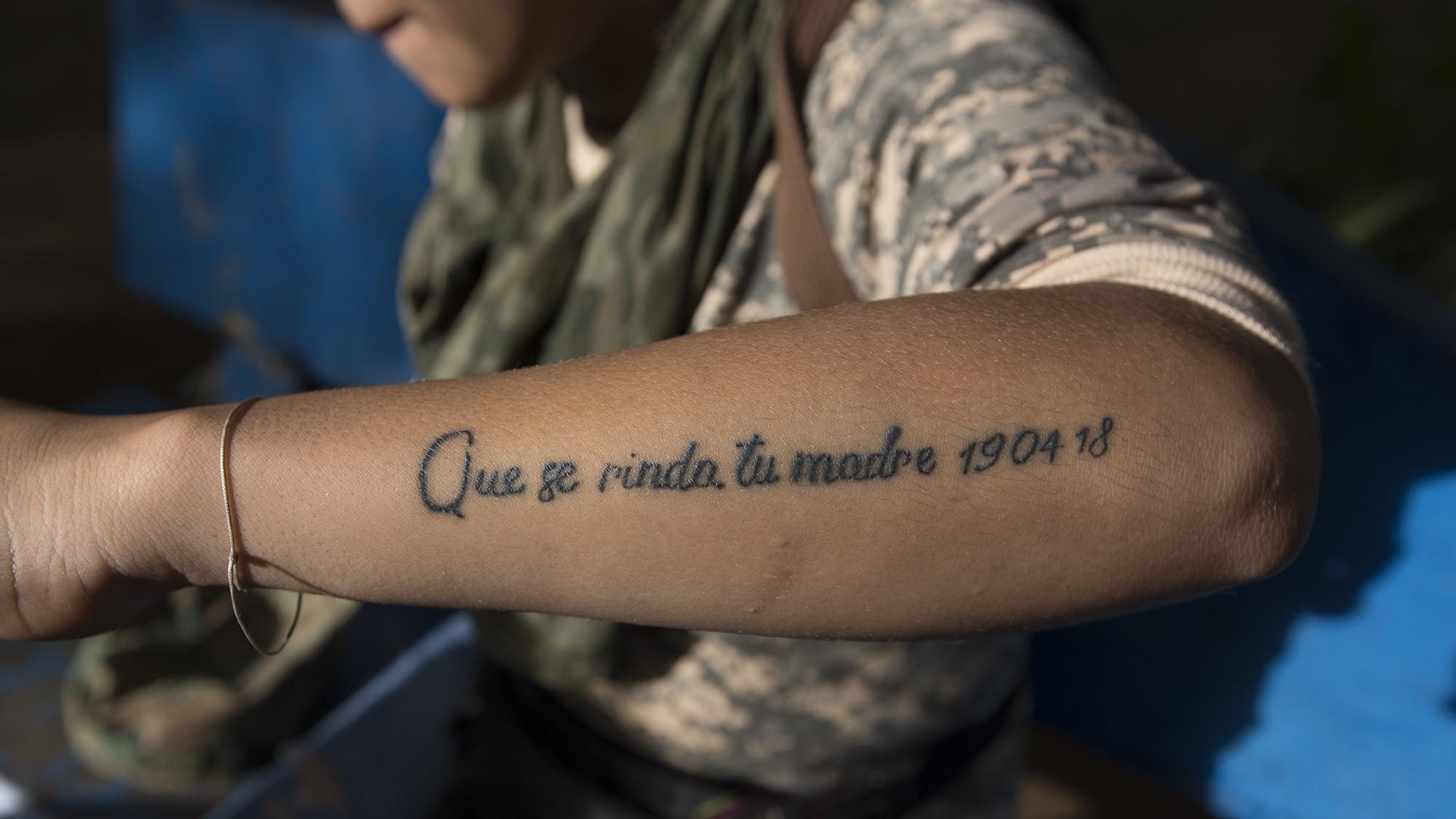

Cuando Shester murió, Chela se hizo un tatuaje en el brazo izquierdo. Tiene la frase atribuida al poeta Leonel Rugamas, que se convirtió en grito de batalla de los revolucionarios sandinistas y ahora en el de la resistencia: Que se rinda tu madre. Ahora está escondida, como todos los demás.

Chela, miembro de la resistencia universitaria, muestra el tatuaje que se realizo el día que Shester, su primo, fue asesinado durante el ataque a la UNAN por policías y paramilitares el 7 de junio de 2018 (Foto: Fred Ramos, elfaro.net).

Hablamos brevemente por teléfono. Su voz, en comparación con los días en que vivía en la UNAN, parece apagada.

“Estos días nadie está en su casa, hemos cambiado los teléfonos y muchos ni andan ya teléfonos. Han agarrado a más de 20 de nosotros después del desalojo. No conviene. ¿Me entiende? Tigrillo no contesta y no sé nada de él. Me pareció haberlo visto de lejos en una marcha, pero no estoy segura”.

En estos días de esconderse, K-9 continúa limpiando las heridas y tratando a los estudiantes de la UNAN. Pero ahora lo hace en visitas a domicilio, a las casas donde permanecen ocultos. Su nueva vida es una vida clandestina.

Pregunto a Chela si esta dispersión es el fin de su lucha y su voz vuelve a encenderse: “¡Jamás! ¡Esta lucha sigue!” Pero no sabe cómo.