ANTHONY ATKINSON, ECONOMISTA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD

“Sin alterar las relaciones de poder, no habrá solución para la desigualdad”

03.01.2017

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

ANTHONY ATKINSON, ECONOMISTA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD

03.01.2017

Anthony Atkinson murió este 1 de enero y la batalla por la reducción de la desigualdad ha perdido a uno de sus mayores defensores. Al más optimista, tal vez. Porque mientras el alemán Wolfgang Streeck, el anterior entrevistado de esta serie, decía que la concentración de la riqueza ha puesto al capitalismo en un atolladero del que no se vislumbran soluciones democráticas, Atkinson creía que hoy enfrentamos grandes problemas, pero nada que esté fuera de nuestro control. “El futuro está en gran medida en nuestras manos”, escribió.

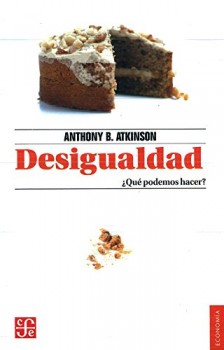

La entrevista a Atkinson se realizó en su casa en Oxford, un día antes del triunfo del Brexit que él creía imposible. Al despedirnos, conversamos de su enfermedad a partir de la dedicatoria que puso en su último libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? (Harvard University Press, 2015): “A las maravillosas personas que trabajan en el Servicio Nacional de Salud”, el famoso NHS (por sus siglas en inglés). El prestigioso profesor de la Universidad de Oxford y de la London School of Economics se atendía en el servicio público, igual que la mayor parte de los que habitan su país. Y lo hacía sentir bien saber que la buena atención que recibía estaba al alcance de todos los británicos, independiente de su educación y de su ingreso.

Fue un encuentro con un hombre ingenioso y muy amable. Cuando murió, esta entrevista ya estaba editada. Poner en pasado las vivas declaraciones de un optimista fue triste.

Durante la mayor parte de su vida académica, Atkinson se dedicó a tratar de sacar la desigualdad del rincón en que la dejaron tanto la economía ortodoxa como la izquierda renovada desde la década de los ‘80. Frente a los economistas que sostienen que la desigualdad no debe importar ni a la política ni a las personas (pues es un tema irrelevante, al lado del problema de la pobreza y el crecimiento económico), Atkinson argumentaba que la distribución debía estar en el corazón de la investigación económica. Entre otras cosas, porque a las familias y a los individuos sí les importa.

Algunos pueden sostener que esa fijación en el bienestar ajeno es fruto de la envidia humana; o de la falta de educación económica. Atkinson pensaba que es natural que las personas miren lo que ganan los otros y reclamen por la enorme brecha actual, pues “la extensión de las diferencias económicas tiene profundos efectos en la naturaleza de nuestras sociedades”, escribió en Desigualdad ¿qué podemos hacer?

En ese intenso y último libro -que ya antes de su muerte era su testamento intelectual- hace referencia a las colas de británicos ante los bancos de comida (organizaciones de caridad que proveen de alimentos a los más pobres a precios subsidiados y que se han vuelto esenciales en un país donde 13 millones viven bajo la línea de la pobreza). Esas filas ignominiosas -dice Atkinson- no se pueden desligar de otras filas, que ocurren al mismo tiempo, como la de los 700 millonarios del mundo inscritos para el primer viaje espacial de la empresa Virgin.

“Sí importa que algunas personas puedan comprar tickets para un viaje al espacio mientras que muchos otros hacen fila en los bancos de comida. Una sociedad en la que nadie puede comprar tickets para la Luna, pero todos pueden ir a comprar su alimento a tiendas normales, tiene una grado mayor de cohesión y de intereses compartidos”, escribió.

Tony Blair

También combatió la actitud de la izquierda inglesa, la de la “Tercera Vía” de Tony Blair, que asumió que la desigualdad era el costo inevitable del crecimiento. Para Atkinson, en cambio, “hay pasos que pueden dar los gobiernos, las firmas, los sindicatos y las organizaciones de consumidores para reducir los presentes niveles de desigualdad. Esta no es producto de fuerzas fuera de nuestro control”, escribió. Y reclamaba que la “Tercera Vía” y sus seguidores en el mundo no se hayan atrevido a actuar frente a los mercados, en defensa de las familias.

-Blair llevó al laborismo a un callejón sin salida y la izquierda perdió una gran oportunidad. Tony Blair no fue un gran pensador -dijo Atkinson a CIPER.

En su libro, Atkinson nos recuerda que los mercados no caen del cielo; incluso procesos complejos como la globalización son el resultado de decisiones tomadas por organizaciones, gobiernos, corporaciones e individuos. Y eso implica que “las fuerzas de mercado, indudablemente potentes, dejan mucho espacio para otras determinantes y operan en un contexto social que puede influenciar el resultado de la distribución de ingresos”, escribió. Desde su perspectiva, los mercados pueden ser, sino gobernados, al menos encausados. Y los diques y compuertas para esa meta los debe aportar la política.

Dos convicciones fundamentales empujaron su trabajo en las últimas décadas.

La primera: “Los extremos de desigualdad a los que hemos llegado son intrínsecamente inconsistentes con una buena sociedad”, como lo afirmó en su libro Desigualdad ¿qué podemos hacer? En efecto, hoy 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad de los habitantes del planeta (unos 3.600 millones de personas, ver informe Oxfam en inglés). El caso estadounidense es el más extremo: “Ni en la época del imperio romano cuando había esclavos, la riqueza estaba en Estados Unidos tan concentrada como hoy”, ilustró el politólogo Jeffrey Winters en una entrevista con CIPER.

Portada libro «Desigualdad ¿Qué podemos hacer?»

La segunda convicción, muy ligada a la anterior, es que detrás de la desigualdad de ingresos, de consumo, de riqueza, hay otra más trascendente: la desigualdad de poder. Poder para influir cómo se ordena la sociedad y cómo se reparten los recursos actuales y futuros. La competencia perfecta, decía el economista Kenneth Galbraith,es la forma en que se soluciona el problema del poder, pues si ni las empresas ni los consumidores son capaces de influir en los precios, su poder, de hecho, está limitado. Pero eso ocurre menos de lo que se cree. Los casos de colusión en Chile lo muestran. “Tengo el convencimiento de que la desigualdad en muchos casos puede ser atribuida directa o indirectamente a cambios en los balances de poder”, anotó Atkinson en su libro.

En la conversación con CIPER, el economista británico sostuvo que a partir de los ´80 el poder se concentró en manos de actores que promueven la acumulación del capital, como las empresas y multinacionales, y creía firmemente que la reducción de la desigualdad solo sería exitosa “si se llevan a cabo medidas que contrabalanceen el poder” y lo dirijan hacia organizaciones de consumidores y sindicatos.

-Sin alterar las relaciones de poder, cualquier cambio en la desigualdad no será duradero, ni solucionará el problema -dijo a CIPER.

Estas convicciones cruzan su libro y lo empujan a un terreno donde pocos académicos se atreven: proponer cómo enmendar el rumbo. En su libro, Atkinson hace 15 propuestas que constituyen una caja de herramientas –algunas de ellas extremas- lanzadas al futuro a la espera de liderazgos políticos que quieran dar un salto real en la reducción de la desigualdad y que, opinaba, hoy no existen.

Esas propuestas no se limitan a la estrategia clásica de aumentar los impuestos. No porque no sea importante, sino porque no es suficiente. Atkinson argumenta en su libro que atacar la desigualdad con impuestos implica actuar al final del proceso de creación de riqueza, cuando los contratos se han hecho, los salarios ya se han pagado y la riqueza ya se repartió. En ese sentido, los impuestos tratan de corregir ingresos que se distribuyen cada vez peor. Y explica que, si con impuestos se quisiera retrotraer la desigualdad en el Reino Unido al nivel que tenía en los años 60, habría que subir el de la renta en un 16%, medida imposible para cualquier gobierno.

Las medidas de Atkinson buscan intervenir antes en el mercado, de modo que la repartición de los premios sea distinta. Propone, entre otros asuntos, que los gobiernos intervengan en la dirección que toma la tecnología, para que ésta colabore en la creación de nuevos empleos y no sea como ahora una amenaza constante a los puestos de trabajo. Otra de sus propuestas es que el Estado tenga como meta mantener el pleno empleo (hoy se asume como normal e inevitable un desempleo de un dígito) y actúe como empleador de último recurso ofreciendo un sueldo mínimo a aquellos que buscan trabajo (lo que se ha llamado “renta básica universal”); y que el Estado rebalancee el poder entre los actores sociales asegurando a los sindicatos un marco legal que les permita representar a los trabajadores.

“El desarrollo en términos globales puede ser inevitable. Pero la dirección la podemos decidir”.

Para un economista tradicional, los argumentos de Atkinson obedecen a que él es simplemente contrario al libre mercado. Un mercado libre, dice la academia, es el resultado de la operación de los actores sin intervención de nadie, sin objetivos fijados por ninguna autoridad. Atkinson habría rechazado esa crítica vivamente, sosteniendo que sí es partidario del libre mercado; el punto es que solo la regulación lo puede hacer posible. Así lo explicó en la entrevista con CIPER:

-Hacia fines del siglo XIX la economía estadounidense era una economía de libre mercado y, a la vez, estaba llena de monopolios. Eso estaba generando una extrema riqueza muy concentrada y grandes niveles de pobreza. Y los norteamericanos decidieron que había que ponerle límite a los monopolios y surgió la legislación que trata de garantizar la libre competencia. El mercado estaba completamente desregulado y eso se volvió inaceptable para la sociedad. Tenemos que entender que el mercado solo funciona gracias a que le ponemos reglas; y se las ponemos porque vivimos en sociedad.

En ese sentido, sobre la gran cantidad de colusiones que se han detectado en Chile, sin que ninguna de las empresas involucradas haya cerrado (castigada por los consumidores engañados), y sin que sus directivos hayan ido presos, Atkinson comentó a CIPER:

-Es que ustedes no tienen libertad de mercado. En Australia, un reciente caso de acuerdo comercial entre empresas en el negocio de las cajas de embalaje, terminó con cinco años de cárcel para los dueños.

Para Atkinson, es la norma antimonopolio efectiva, entre otras regulaciones, la que permite que haya libertad de mercado.

Es importante aclarar que Atkinson no buscaba acabar con la desigualdad, ni tenía en mente un nivel específico al que se debiera apuntar. Argumentaba que hay buenos motivos por los que algunas personas tienen más ingresos que otras (trabajan más o tienen a su cargo decisiones más complejas). Lo que pretendía era cambiar la dirección en que nos estamos moviendo, pues hoy nuestras sociedades están estructuradas para seguir acrecentando una desigualdad que le parecía insostenible.

Parte de las ideas a las que Atkinson debió hacer frente en su vida académica las resumió en 2004 Robert Lucas, profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía: “El potencial de mejorar la vida de los pobres encontrando diferentes maneras de distribuir la actual producción es NADA, comparado con el aparentemente ilimitado potencial de aumentar la producción”, escribió (ver Revolución industrial: pasado y futuro, texto en inglés).

Robert Lucas. Fuente: Nobel Prize

Desde esa perspectiva -que dominó desde la década de los ’80- lo correcto era centrar el esfuerzo público en reducir la pobreza a través del crecimiento económico y olvidarse de la desigualdad entre ricos y pobres. Si nos empeñamos en cambiar la posición en que el mercado dejó a cada grupo a través de los impuestos, incluso podríamos dañar el crecimiento y eventualmente aumentar la pobreza. En el citado texto, Lucas le daba a la desigualdad el tiro de gracia: “Entre las tendencias dañinas para una economía bien fundada, la más seductora y en mi opinión la más venenosa, es la de poner el foco en la distribución”.

Durante las últimas décadas, siguiendo la receta de Lucas, muchos países priorizaron la lucha contra la pobreza y dieron la espalda a la desigualdad. Atkinson argumentaba que eso no dio los resultados esperados. Por ejemplo, en Estados Unidos, la pobreza cayó entre 1948 y 1960 desde el 33% al 19%. Pero desde entonces, no ha habido variación y hoy son 45 millones los estadounidenses que están bajo la línea de la pobreza.

La situación en el Reino Unido también es ilustrativa: después de que la pobreza estallara en los ´80 (desde el 13% saltó a más del 22%), el conservador John Major logró hacerla retroceder hasta el 16%. Siendo un gran éxito el de Major, de todos modos el país tiene hoy una pobreza mayor que la que tenía en la década de los ‘60 y ‘70, antes del inicio de las políticas neoliberales.

Una mirada a los países de la OECD le permitió a Atkinson ir más allá: no solo poner el foco en la pobreza tiene resultados decepcionantes; lo mismo ocurre en los países donde, comparativamente hablando, los ricos logran apropiarse de más riqueza.

“Tenemos que entender que el mercado solo funciona gracias a que le ponemos reglas”.

Atkinson examinó el desempeño de las 15 naciones más prósperas de la OECD, y observó que aquellos en los que el 1% más rico se apropia de un porcentaje más alto del PIB -como Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia e Italia- son, a la vez, los que tienen los niveles más altos de pobreza dentro del grupo.

Al contrario, países donde el top 1% obtiene proporcionalmente menos riqueza -como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Francia-, el nivel de pobreza está bajo la media del grupo. De entre los más prósperos, solo Suiza parece haber conseguido que sus más ricos tengan mucho del PIB y, a la vez, la pobreza sea reducida.

Estos datos contradicen otro argumento central que la economía neoclásica ha usado para ignorar la desigualdad: que el enriquecimiento del 1% genera bienestar para todos. El argumento se basa, en parte, en que ni los pobres ni las clases medias pueden hacer las inversiones necesarias para que los países crezcan. Los ricos sí. Incluso cuando gastan en viajes a la Luna activan una cadena de inversiones y producción, es decir, un círculo virtuoso que debería generar empleos y reducir la fila de personas en los bancos de comida. Esta promesa sirve para justificar un amplio arco de políticas públicas (como rebajas tributarias a los ingresos más altos) que dejan más dinero en el bolsillo de los ricos, pues ellos lo invertirán.

Augusto Pinochet expresó con claridad las consecuencias políticas de esta idea: “Hay que cuidar a los ricos para que den más”, concepto que despierta las más variadas adhesiones (como la del sociólogo Eugenio Tironi).

Atkinson argumentaba que lo que le está faltando a los más pobres y a las clases medias, es lo que los más ricos se están llevando cada vez en mayor cantidad. Y que la mala distribución está empobreciendo a todo el sistema, porque “la producción total está influida por cómo se distribuye la riqueza”.

Portada libro Rethinking Capitalism

Las cifras recientes parecen darle la razón. La acumulación de los más ricos no solo habría frenado la caída de la pobreza, sino que en muchos países habría estancado el ascenso de la clase media. En el caso estadounidense, aunque el PIB del país aumentó en un 78% entre 1990 y 2014, el ingreso de los hogares de clase media apenas se movió del rango de los US$ 53.000. ¿Dónde se fue la mayor riqueza? A los tramos más altos. Entre 1980 y 2013 el ingreso del 1% más rico creció un 142%, doblando la participación de este grupo en el ingreso nacional (del 10% al 20%). (Ver Rethinking Capitalism, de Michael Jacobs y Mariana Mazzucato, introducción en Inglés).

Este fenómeno se acentuó tras la crisis financiera de 2008 (de la cual muchos responsabilizaron a la misma élite). Según remarcan Jacobs y Mazzucato, en los tres años que siguieron a la crisis, ¡el 91 %! del aumento en el ingreso terminó en los bolsillos del 1% más pudiente.

Para Atkinson, este estancamiento de los sectores medios es central. “El debate en torno a la riqueza tiende a enfocarse en las grandes fortunas del top de la distribución, pero la redistribución de la riqueza es tanto un asunto de fomentar pequeños ahorros en el 99% como de poner restricciones a los excesos del 1%”, escribió. Y precisó que la historia muestra que cuando se produce un declive de lo que se lleva el 1% (en los países de la OECD), esto se debe no solo a que el Estado cobra más impuesto a los ricos, sino también porque se expande notoriamente lo que el 99% posee.

El modelo de no poner restricciones a los más ricos no ha hecho mejor la vida del resto de la sociedad como se prometía, destaca Ha Joon Chang, economista de la Universidad de Cambridge. En su libro “23 cosas que no te contaron del capitalismo” (Penguin books, 2010), ataca ese punto: “Desde los ‘80 les hemos dado a los ricos un pedazo cada vez más grande de nuestra torta en la creencia de que ellos crearían más riqueza, haciendo la torta más grande en el largo plazo. Los ricos tomaron el pedazo más grande, pero han reducido el ritmo en que la torta crece”. Citando al Banco Mundial, Chang afirma, igual que Atkinson, que la mala distribución ha afectado la producción total de riqueza: “Mientras en la década de los ‘60 y ‘70 la economía del mundo creció a un ritmo de 3%, desde la década del ‘80 y hasta 2010 la economía ha crecido a 1,4% al año”.

Hoy, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI), usualmente enfocado en el crecimiento, lanza miradas inquietas ante el crecimiento de la desigualdad. En documentos recientes (particularmente en Redistribución, desigualdad y crecimiento, 2014 y en ¿Neoliberalismo Sobrevendido?, 2016) sus investigadores no solo han dicho que la desigualdad extrema reduce la fuerza y la duración del crecimiento, sino que sostienen que impuestos pagados por los más ricos en actividades con externalidades negativas, pueden ayudar a los países a crecer.

-La desigualdad reduce el crecimiento y lo hace más frágil y breve; y la redistribución, lejos de ser como se dice “una cura peor que la enfermedad”, puede ser una política exitosa, a menos que la redistribución ya sea extrema -dijo a CIPER Jonathan Ostry, subdirector del departamento de Investigación del FMI y coautor de los dos papers citados.

Es necesario aquí hacer un alto en Chile. La advertencia del FMI sobre el daño que provoca una alta desigualdad al crecimiento, parece hecha para nosotros.

A diferencia de lo que Atkinson describe sobre Europa y Estados Unidos, en nuestro país la desigualdad no se disparó en los ‘80: antes y después siempre hemos sido extremadamente desiguales.

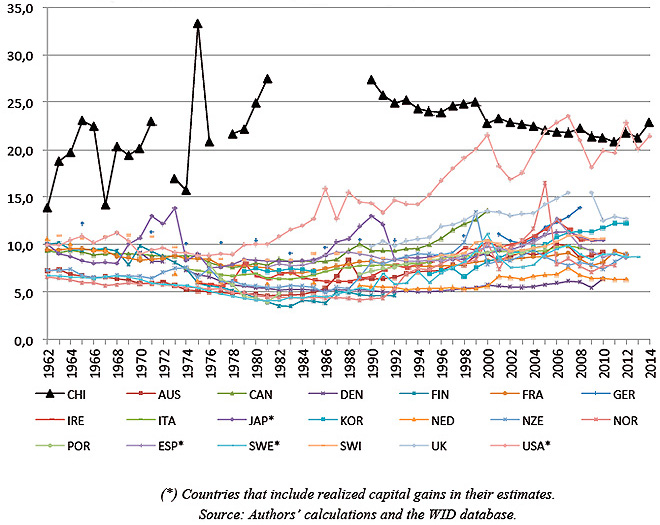

Un reciente estudio de Facundo Alvaredo, Claudia Sanhueza y otros, que usa datos tributarios desde 1964 hasta 2014, resaltó justamente lo extrema y constante que esa desigualdad ha sido en los últimos 50 años. No importa quien haya gobernado (un DC, como Eduardo Frei Montalva; un socialista, como Salvador Allende; un dictador neoliberal, como Augusto Pinochet, o cualquiera de los cinco presidentes desde el retorno a la democracia hasta hoy), siempre hemos estado en el top del mundo. Solo en los últimos años nos ha superado Estados Unidos y se nos ha acercado el Reino Unido (ver gráfico). En su libro, Atkinson destacaba como un hecho positivo que entre 2000 y 2011 la desigualdad en Chile (medida a través del coeficiente GINI) hubiera bajado cinco puntos porcentuales, todo un hito. El estudio de Alvaredo y otros puntualiza que esa tendencia se habría revertido justamente desde 2011.

Comparación internacional, top 1% de 19 miembros de la OCDE

Esa alta desigualdad no impidió que el país creciera ni que pudiera reducir la pobreza, lo que distingue nuestro caso de lo que describe Atkinson en relación a Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 el porcentaje de hogares pobres disminuyó de un 15,3% a 6,5% (según datos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2015); y nuestro PIB per cápita creció de US$ 4.000 a US$ 15.700, en el mismo periodo.Un estudio de Osvaldo Larrañaga y María Eugenia Rodríguez que analiza la pobreza y la distribución desde el regreso a la democracia hasta 2013, afirma que la población que vive en la pobreza se redujo a un quinto. Los autores lo atribuyen al crecimiento económico (durante la década de los ‘90) y a la redistribución (a partir de 2000).

Esa alta desigualdad no impidió que el país creciera ni que pudiera reducir la pobreza, lo que distingue nuestro caso de lo que describe Atkinson en relación a Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 el porcentaje de hogares pobres disminuyó de un 15,3% a 6,5% (según datos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2015); y nuestro PIB per cápita creció de US$ 4.000 a US$ 15.700, en el mismo periodo.Un estudio de Osvaldo Larrañaga y María Eugenia Rodríguez que analiza la pobreza y la distribución desde el regreso a la democracia hasta 2013, afirma que la población que vive en la pobreza se redujo a un quinto. Los autores lo atribuyen al crecimiento económico (durante la década de los ‘90) y a la redistribución (a partir de 2000).

Estos éxitos, sin embargo, no han evitado que a partir de 2011 se hayan intensificado los reclamos sociales. En su estudio, Larrañaga y Rodríguez interpretan que este malestar social se relaciona con “una mayor intolerancia a la desigualdad, producto de una ciudadanía más empoderada por efecto del mismo desarrollo que ha tenido el país”. Muchas familias habrían escapado de la pobreza, pero no de la vulnerabilidad. En su nueva posición estarían menos inclinadas que antes a aceptar la desigualdad en las relaciones de poder, en las relaciones sociales y las oportunidades.

Ben Ross Schneider

En la cambiante sociedad chilena, esta idea de que la desigualdad ya no se tolera, convive con otra que estima que la desigualdad sería justa, pues simplemente refleja el triunfo de los mejores. Esta idea sigue el argumento que Gregory Mankiw, economista de la Universidad de Harvard, desarrolló en un artículo en 2013: “En defensa del uno por ciento”. Para Mankiw, dado que los súper ricos han hecho una contribución significativa a la economía, no tiene nada de particular que se lleven parte importante de las ganancias; su excepcional cantidad de dinero solo reflejaría que son “un pequeño grupo de individuos altamente educados y excepcionalmente talentosos” que ha sabido aprovechar una revolución tecnológica sin precedentes.

Mankiw está pensando en los millonarios de la industria tecnológica. Pero es difícil aplicar eso a Chile donde el 60% de las exportaciones son materias primas y donde la inversión en tecnología es la más baja de la OECD. Investigadores como el politólogo Ben Ross Schneider (MIT), asocian Chile con un modelo diferente: un capitalismo jerárquico, donde la mayor parte de las grandes empresas son controladas por un grupo reducido de personas vinculadas por la sangre y la clase. Ese capitalismo, describe Schneider, ofrece muy pocos buenos puestos de trabajo (gerencias que quedan en manos de la élite) y muchos puestos mal pagados (temporeros).

Es difícil ver la justicia de una acumulación hecha de esta manera. Para Schneider, además, “dado que el capitalismo jerárquico tiende a concentrar mucho poder en pocas corporaciones, puede producir carteles”. Y refiriéndose a los casos de colusión, dijo a CIPER: “Lo que hoy estamos viendo no me sorprende en realidad”. En su opinión, este tipo de capitalismo “difícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado” (ver entrevista).

Una reciente investigación de Zerene, Accorsi, López y Figueroa (Nuevas Estimaciones de la riqueza regalada a las grandes empresas de la Minería privada del Cobre: 2005 -2014), corrobora la mirada de Schneider. Al analizar el principal negocio en Chile, la minería, los autores estiman que a través de regulaciones que perjudican al Estado, Chile ha “regalado” a las mineras US$120 mil millones solo en la última década. Los autores hablan directamente de renta “regalada”, porque se trata de ganancias “que no tienen relación alguna con las labores para mantener los niveles de inversión y producción”. En el estudio también la llaman“renta graciosa”, porque“debiendo quedar en manos del dueño del mineral (el Estado de Chile), es graciosamente cedida a las empresas que explotan este recurso”.

En los mercados reales e imperfectos en que vivimos, decía Atkinson, políticas que busque la equidad pueden hacer ganar eficiencia a la economía.

Dos de los autores de este estudio (López y Figueroa) ya habían calculado en 2011 que los cinco hombres más ricos de Chile en ese momento (Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera) ganaban lo mismo que un millón de personas. Tomados en conjunto, estos “5 grandes”, como los llamaban, tenían un ingreso equivalente al 30% de la población chilena (ver estudio en ingles).

-No hay justificación para que alguien gane lo mismo que un millón de personas -dijo Atkinson a CIPER.

– Algunos economistas dicen que eso es perfectamente normal, pues se trataría de personas extremadamente capaces y trabajadoras. ¿Es posible que alguien sea tan inteligente como un millón de personas?

-Por supuesto que no. Y creo que de lo que estamos hablando aquí ya no es de la diferencia, sino de la justicia de la diferencia. Los economistas hemos dejado el problema de la justicia de lado, pero no siempre fue así. Cuando yo era estudiante en Cambridge en 1960, éramos educados en algo que se llamaba “bienestar, valores éticos y economía”. Eso desapareció. Creo que la economía tendrá siempre una debilidad a menos que se enfrente ese tema que está siendo discutido por las ciencias sociales y las ciencias políticas. Porque las personas están muy preocupadas e interesadas en las nociones de justicia. Nada justifica estas distancias de ingreso y la economía debiera enseñar eso.

Por todo lo anterior, Atkinson estimaba que la desigualdad es el problema central de nuestra época. Tan clave que si su reducción implica disminuir el crecimiento, creía que había que pagar ese costo. “Es preferible una torta más chica y mejor repartida que hacer crecer la torta con los niveles de mala distribución que tenemos hoy”, dijo a CIPER.

Pero la verdad es que no creía que, poniendo énfasis en la equidad, reduciríamos necesariamente la torta. Ese temor, decía, viene de la economía ortodoxa, según la cual, dado que el mercado distribuye en forma eficiente, intervenir desde el aparato público para mejorar la equidad, solo puede perjudicar el buen uso de los recursos.

“Es preferible una torta más chica, mejor repartida que hacer crecer la torta con los niveles de mala distribución que tenemos hoy”.

Atkinson admitía que, cuando se habla en términos teóricos, y los académicos imaginan mercados competitivos perfectos, sí hay un conflicto entre eficiencia y equidad. Pero la realidad está muy lejos de eso: las empresas, hemos visto, se pueden coludir durante 10 años, como lo hizo la CMPC con el papel tissue (o durante un periodo que nunca sabremos, en el caso de los pañales, porque estaría prescrito según la Fiscalía Nacional Económica).

Los mercados reales no tienen nada de perfectos. Atkinson argumentaba que en la mayor parte de las economías modernas, las firmas tienen un considerable poder en el mercado y pueden determinar sus propias políticas de precios.

En esos mercados reales e imperfectos la intervención pública es necesaria. Una política que, por ejemplo, terminara con la colusión, podría hacer que la economía chilena ganara a la vez en eficiencia y equidad.

El mismo efecto positivo esperaba Atkinson que tuviera el Estado en un tema que lo preocupaba en sus últimos años: la desaparición del empleo a manos de la proliferación de robots.

En Chile este tema ha sido poco abordado. Una excepción la constituye el economista Sebastián Edwards, quien hace unos meses publicó un texto con un título que pareció a muchos pura ciencia ficción: “Ya pronto tu empleo desaparecerá”.

Allí, Edwards afirma que en los próximos siete años la mitad de los chilenos perderá su empleo y será reemplazado por máquinas. Pese a que fue criticado por poco serio, Edwards no hacía sino recoger –y aplicar a Chile- sólidas investigaciones internacionales que también inquietaban a Atkinson. Edwards decía en su columna que la invasión robot no generaría desempleo permanente, pero sí forzaría a las personas a reinventarse: “Encontrarán trabajo en otras áreas, posiblemente con salarios más bajos que los que tenían en sus antiguos empleos”. Y concluyó: “Sólo aquellos países que adapten su legislación laboral, su sistema educativo, su infraestructura y sus instituciones aprovecharán en forma cabal esta revolución tecnológica”.

Concordando con el diagnóstico, Atkinson habría discrepado de las recomendaciones de Edwards.

Su mirada parte de la idea bastante documentada de que la innovación en muchas áreas dominantes está financiada en un alto porcentaje con recursos públicos. Así lo ha mostrado Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, donde ahonda en el mercado farmacéutico y en el de la tecnología. Uno de sus ejemplos favoritos es el Ipad de Steve Jobs. Mazzucato explica que Apple invirtió menos en Investigación y Desarrollo (I+D) que otras industrias tecnológicas, porque usó lo que el financiamiento público había creado.

Su mirada parte de la idea bastante documentada de que la innovación en muchas áreas dominantes está financiada en un alto porcentaje con recursos públicos. Así lo ha mostrado Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, donde ahonda en el mercado farmacéutico y en el de la tecnología. Uno de sus ejemplos favoritos es el Ipad de Steve Jobs. Mazzucato explica que Apple invirtió menos en Investigación y Desarrollo (I+D) que otras industrias tecnológicas, porque usó lo que el financiamiento público había creado.

Para Mazzucato la moraleja de esta historia es que es el Estado el que mueve, en gran medida, las fronteras del conocimiento. Lo hace asumiendo un alto riesgo económico y pagando caro los fracasos de experimentar. Ese Estado –afirma Mazzucato- será imprescindible para resolver los desafíos futuros (relacionados con la energía y el calentamiento global). Pero para que eso sea posible, las empresas que se benefician con esas tecnologías no pueden privatizar los beneficios que obtienen. En su opinión, eso es lo que han hecho Apple y otras transnacionales que han diseñado estrategias agresivas para pagar el menor impuesto posible y han difundido una versión de su éxito donde el esfuerzo público ha sido completamente borrado.

Atkinson iba más allá de Mazzucato. Se preguntaba: ¿por qué los estados que pagan por esas y otras innovaciones deben permitir que se apliquen en productos que acaben con miles de empleos? Y daba como ejemplo el sistema de conducción automático que desarrolla Google y que fue creado a partir de inversión del programa militar estadounidense para generar vehículos autónomos en el campo de batalla: ¿No tiene nada que decir el Estado cuando esa tecnología termina siendo usada para borrar miles de empleos de taxistas?

Atkinson creía que era un error mirar el cambio tecnológico como algo exógeno, determinado por los dioses y ante lo cual no cabía más que adaptarse, como parece sugerir el texto de Edwards. Por el contrario, argumentaba que “muchos cambios tecnológicos reflejan decisiones que fueron tomadas por científicos, jefes de investigación, hombres de negocio, inversionistas, gobierno y consumidores, entre otros”. Estas decisiones están influidas por consideraciones económicas que “hacen que los cambios tecnológicos sean endógenos, esto es, determinados desde adentro del sistema económico y social”.

Anthony Atkinson

Dado que muchos de los desarrollos que acaban con empleos tienen como motivo la reducción de costos, Atkinson creía que el Estado estaba obligado a introducir en la dirección de la tecnología el otro elemento: crear tecnología que fueran complementaria al trabajo humano y no indiferente a las personas.

-¿Por qué la Unión Europea debería invertir en desarrollar autos que se conduzcan solos si eso va a terminar con miles de empleos? ¿Por qué no desarrollamos, por ejemplo, cocinas robóticas para las casas? Eso les daría independencia a muchas personas mayores que ahora tienen que estar en un hospital. La tecnología puede no ser destructora de empleos, sino complementaria –dijo Atkinson a CIPER.

Y agregó: “Lo que quiero decir es que podemos elegir. Si dejamos que el desarrollo de los robots lo manejen los departamentos de defensa de los países, o los departamentos de marketing de las empresas, esa es una decisión social con un tipo de consecuencias. Es importante que estas decisiones sean colectivas, sociales. Porque de lo contrario, esos desarrollos provocan miedo y la resistencia puede ser violenta. El desarrollo en términos globales puede ser inevitable. Pero su dirección la podemos decidir”.