Premio Periodismo de Excelencia 2009

La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards

08.10.2009

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

Premio Periodismo de Excelencia 2009

08.10.2009

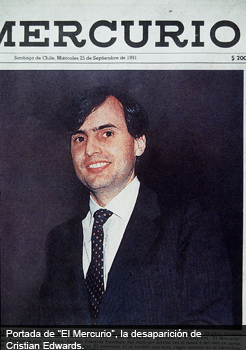

A 18 años del secuestro de Cristián Edwards, CIPER revela detalles hasta ahora desconocidos de uno de los episodios que marcaron la transición. El relato del cautivo –ex presidente de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times y ahora vicepresidente de El Mercurio- y los graves conflictos personales entre sus celadores que hoy revelan ex miembros del FPMR, son algunas de las nuevas piezas del puzzle. «Varias veces me escapé en sueños. Otras fui liberado con intervención de sirenas y helicópteros», declaró Edwards al recuperar la libertad. Tras vivir durante cinco meses en una «caja» de tres metros por dos, recordó que se aseaba con una olla, que lo sedaban y que sufría alucinaciones, calambres y temblores: «Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos». El encierro también afectó a uno de sus celadores, que fue amenazado de muerte cuando se decidió a abandonar la casa-retén. Su deserción, dada a conocer por un informante al gobierno, fue la primera prueba de que el FPMR estaba detrás de la operación.

Vea también:

– La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards II

– La historia secreta del secuestro de Cristián Edwards III

Pasadas las nueve de la noche, tras dejar el ascensor y comenzar a caminar por los estacionamientos públicos de calle Coyancura, aledaños a su oficina en Providencia, Cristián Edwards los vio. Tres hombres jóvenes en torno a un auto blanco. Los vio y no le llamó mayormente la atención hasta segundos después, cuando se disponía a entrar en su auto y escuchó un taconeo acelerado a sus espaldas. Entonces giró y volvió a verlos: los tres se le venían encima y uno de ellos le apuntaba a la cabeza con un revólver.

“Yo pensaba que me iban a robar la billetera, o algo así, así que levanté las manos”, dirá cinco meses después el hijo del dueño de El Mercurio, a pocas horas de su liberación, en un testimonio a la policía que ha permanecido inédito. “No alcancé a gritar nada… dos de ellos me amarraron, me pusieron una capucha plástica, me amarraron cables y entre los tres me dieron vuelta, me agarraron y me metieron al auto que estaba estacionado”.

El caño de un revólver fue prácticamente lo último que vio del mundo exterior ese año. Era el 9 de septiembre de 1991 y el entonces gerente de Diarios Regionales de El Mercurio y desde julio de este año vicepresidente ejecutivo de esa empresa, considerado el sucesor natural de Agustín Edwards Eastman, viviría a partir de esas horas y por los próximos 145 días en lo que él llamó “la caja”. Una ratonera de dos por tres metros, sin ventanas ni aire fresco ni compañía, en la que estaba expuesto casi permanentemente a música estridente, luz artificial y a la vigilancia de sus celadores que lo observaban desde el exterior mediante visores.

El caño de un revólver fue prácticamente lo último que vio del mundo exterior ese año. Era el 9 de septiembre de 1991 y el entonces gerente de Diarios Regionales de El Mercurio y desde julio de este año vicepresidente ejecutivo de esa empresa, considerado el sucesor natural de Agustín Edwards Eastman, viviría a partir de esas horas y por los próximos 145 días en lo que él llamó “la caja”. Una ratonera de dos por tres metros, sin ventanas ni aire fresco ni compañía, en la que estaba expuesto casi permanentemente a música estridente, luz artificial y a la vigilancia de sus celadores que lo observaban desde el exterior mediante visores.

Jamás, en los cinco meses siguientes, salió de ahí. Jamás le vio la cara a otra persona. Si tenía algo que decir, debía escribirlo. Si daba un paso, topaba con una pared. Si mostraba signos de orientación, volvían a doparlo con medicamentos que consumía junto a las comidas y le alteraban las rutinas. “La idea era volverme loco”, resumió en la declaración policial del 1 de febrero de 1992. Cinco días después, ante el juez Luis Correa Bulo, daría una cuenta más extensa del cautiverio que sufrió a manos de un grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y cuyos pormenores hasta ahora nunca habían salido a la luz pública.

A 18 años de ocurrido el hecho, y cuando su protagonista acaba de dejar la presidencia de la División de Servicios Noticiosos de The New York Times y se prepara para asumir la dirección de El Mercurio, acudimos a testimonios y documentos inéditos para recrear el secuestro que marcó la transición política chilena.

Aunque vivió dopado buena parte de su cautiverio, Cristián Luis Edwards del Río -quien entonces tenía 33 años- recordó con precisión que al interior de “la caja” contaba con un pequeño baño químico de madera que le llevaban y vaciaban cuando querían. Y que dentro de esa misma caja debía comer y asearse con una jarra y, en el mejor de los casos, con una olla con agua. No siempre le permitían lavarse los dientes. Recordó también que dormía poco y nada en el catre de campaña que sólo le dejaba un pasillo de 40 centímetros de ancho para caminar, y que permanentemente sufría alucinaciones, calambres, vómitos, temblores y ataques de nervios.

“Me tironeaba los pelos de la barba para arrancármelos, me bajó un tiempo por eso”, dijo Edwards ante el juez. “Pasaba por periodos de colitis o diarrea y por otros de estreñimiento. Tuve dolor de garganta, los oídos me retumbaban, veía doble muchas veces. Jamás, no obstante, ensucié la caja”.

Las condiciones del encierro eran tan duras que en un momento mostró signos de agonía. Sus captores incluso pensaron que moriría y le llevaron un médico o enfermero de confianza del FPMR para que lo examinara. Ya estabilizado, si es que se puede estar estable en esas condiciones, volvió a lo que Edwards describió como un estado de “imágenes furtivas” y “fenómenos extraños” que marcó su encierro. Es por eso que al término de la primera de tres declaraciones ante el juez Correa Bulo, que oficiaba de ministro en visita, Edwards creyó necesario volver sobre este último punto:

Las condiciones del encierro eran tan duras que en un momento mostró signos de agonía. Sus captores incluso pensaron que moriría y le llevaron un médico o enfermero de confianza del FPMR para que lo examinara. Ya estabilizado, si es que se puede estar estable en esas condiciones, volvió a lo que Edwards describió como un estado de “imágenes furtivas” y “fenómenos extraños” que marcó su encierro. Es por eso que al término de la primera de tres declaraciones ante el juez Correa Bulo, que oficiaba de ministro en visita, Edwards creyó necesario volver sobre este último punto:

“Quiero advertir, antes de terminar esta primera parte de mi declaración, que durante mi prisión imaginé y soñé tantas cosas, que aún hoy hago esfuerzos por discernir entre el mundo de la realidad y el de la fantasía. Varias veces me escapé en sueños. Otras fui liberado con intervención de sirenas y helicópteros; tenía a veces totalmente claras las circunstancias de mi secuestro y liberación y me resultaba lógica la participación de numerosos protagonistas. Es por ello que advierto a ustedes que todo lo que aquí consigno obedece a un esfuerzo personal por dejar de lado cuánto responde a la fantasía o cuánto no se concilie con la lógica. Puede que tales confusiones se deban, a lo mejor, a pastillas que me suministraban o a reacciones propias de la mente. Si se me hubiera interrogado dos o tres días atrás, habría revelado como datos ciertos muchos de esos absurdos. Así me imagino”.

Para septiembre de 1991, cuando fue secuestrado a la salida de su oficina, Cristián Edwards enteraba un año y medio viviendo en Chile y aún no se acostumbraba del todo. Algunos testimonios apuntan a que no estaba a gusto en el país ni en su trabajo. Es más: en esos días pensaba seriamente en dejar la gerencia de Diarios Regionales de El Mercurio y volver a Estados Unidos, donde llegó a vivir en 1969 junto a su familia, a los pocos días de que Salvador Allende resultara electo Presidente. Allá había estudiado y trabajado. Allá tenía amigos, amigas y una novia, Marla Grossman, que al ser entrevistada por agentes del FBI dijo que en 1990 Edwards “habría vuelto a Chile por la presión de su familia para trabajar en el diario”.

Una percepción similar tuvo Carla Brown, una de las amigas del ejecutivo a quien el FBI tomó declaración en Estados Unidos a los pocos días de ocurrido el secuestro. “Brown informó que Edwards no quería moverse a Chile”, se lee en el informe del FBI. “Tampoco quería dejar Estados Unidos, país en el cual él creció muy acostumbrado. Sin embargo, Edwards sintió una gran presión de la familia para volver a Chile e ingresar a los negocios de ésta (…) Brown no cree que él estaba contento con su decisión”.

Agustín Edwards Eastman entregó una opinión diferente en su primera declaración judicial: “Vino a trabajar a Chile porque en realidad su último trabajo en Estados Unidos, que era la corporación de seguros, no le agradaba”.

Las primeras diligencias policiales estuvieron orientadas a despejar las dudas sobre la desaparición del ejecutivo. No se descartaba la posibilidad de que hubiera abandonado el país voluntariamente y sin previo aviso. Tampoco que hubiese protagonizado un autosecuestro. “No veo para qué o con qué objeto mi hijo Cristián hubiera hecho una cosa de esta naturaleza”, dijo Edwards Eastman en la misma declaración. “Si no hubiera deseado seguir trabajando en la empresa creo que tiene la personalidad suficiente para habérmelo hecho saber. Además, no era la primera vez que dejaba de trabajar en la empresa”.

En 1979, recién graduado del Amherst College, en Massachussets, vino a trabajar a El Mercurio donde permaneció por dos años. Al regresar a Estados Unidos fue empleado en el departamento de marketing de Pepsi, la misma firma de la que fue ejecutivo su padre cuando salió de Chile a raíz de la elección de Allende. En 1983 siguió un MBA en Filadelfia y dos años después trabajó en la compañía de seguros que mencionó su padre.

La mayoría de sus cercanos coincidieron en que se trataba un hombre sano, equilibrado, inteligente y sensato, además de reservado y celoso de su privacidad. Pese a la posición económica y social de su familia, coincidieron también en que llevaba una vida independiente y austera, sin grandes lujos. Como cualquier hijo de vecino en Estados Unidos, mientras era estudiante acostumbraba a trabajar los veranos. Le gustaba practicar jogging y deportes náuticos y de montaña. Y sobre política chilena mantenía una posición distante y ambigua.

Al respecto su novia de entonces dijo que en los años 80 Edwards “tampoco tenía alguna adhesión política, ya sea de derecha o izquierda”. Su amiga estadounidense lo definió “rígido en sus creencias conservadoras” y sin “grandes convicciones políticas”. Y un amigo en Chile afirmó en la investigación que “en materias políticas era muy pragmático y crítico, demostraba preocupación por no existir un gobierno democrático en Chile pero a su vez criticaba los excesos de la Unidad Popular”.

A principios de abril de 1991, seis meses antes del secuestro, María Fernanda Eyzaguirre pasó por la casa de Cristián Edwards en Vitacura. Ambos eran antiguos amigos y habían quedado de salir a cenar esa noche. A ella le llamó la atención que la esperara en la puerta de la casa y él le explicó que al frente había un mini estacionado con dos ocupantes que le parecían sospechosos. Pero más le llamó la atención que su amigo no hiciera nada al respecto, más aún creyendo que se trataba de las mismas personas que poco tiempo atrás habían entrado a robar a su casa.

Más tarde, ante un juez, Eyzaguirre recordó que le propuso a Edwards anotar la patente del auto, pero éste se mostró resignado, acaso displicente: “Me indicó que no era necesario porque seguramente se trataba de un auto robado”.

Más allá de que ese mini blanco haya tenido relación con el secuestro, es un hecho que para entonces el ejecutivo ya era objeto de seguimientos por parte del FPMR. Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa en Macul que habitaba con su pareja y el hijo de ésta para el cautiverio de Edwards, hoy afirma que la operación estaba programada para mediados de año. La “caja-cubículo” ya estaba construida para entonces y los celadores, acuartelados, prestos para recibir lo que llamaban “el paquete”. Sin embargo, cuando estaban próximos a actuar, el ejecutivo de El Mercurio se fue de viaje a Estados Unidos.

Más allá de que ese mini blanco haya tenido relación con el secuestro, es un hecho que para entonces el ejecutivo ya era objeto de seguimientos por parte del FPMR. Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa en Macul que habitaba con su pareja y el hijo de ésta para el cautiverio de Edwards, hoy afirma que la operación estaba programada para mediados de año. La “caja-cubículo” ya estaba construida para entonces y los celadores, acuartelados, prestos para recibir lo que llamaban “el paquete”. Sin embargo, cuando estaban próximos a actuar, el ejecutivo de El Mercurio se fue de viaje a Estados Unidos.

Escorza accedió a hablar con CIPER a 17 años de caer detenido. Su participación en el secuestro de Cristián Edwards le significó pasar 11 años en prisión hasta que en septiembre de 2003 obtuvo el beneficio de la salida dominical. Era uno de los más antiguos militantes del FPMR, donde se lo conocía como “el Viejo”. Tanto para él, como para otros integrantes del FPMR con los que habló CIPER, el secuestro marcó un hito cuya reconstitución obliga a remontarse al inicio.

La operación se había puesto en marcha poco después del asesinato de Jaime Guzmán, senador y líder de la UDI, y en ella participarían varios protagonistas de esa acción liderados por «Ramiro», alias de Mauricio Hernández Norambuena.

Como jefe de la casa-retén a la que llegaría Edwards, “Ramiro” eligió a “Rodolfo”. Cinco años atrás habían coincidido en el frustrado atentado al general Pinochet. “Rodolfo” era un tipo alto y corpulento. Por eso algunos también lo llamaban “Rambo”: venía llegando de una larga estada en Cuba, previo paso por Vietnam y Nicaragua, donde combatió a la Contra. “Rodolfo” tendrá mando sobre Maritza Jara Hernández, que simularía ser la empleada doméstica de la casa y cumpliría labores de enlace y seguridad; y también sobre los dos celadores: Florencio Velásquez Negrete y Ricardo Palma Salamanca. Estas últimas dos designaciones generaron un problema de equilibrios.

Un antiguo combatiente del FPMR, que conoció de cerca la operación y a sus protagonistas, dice hoy que «Ramiro» cometió un error al designar a Palma como jefe de Velásquez. Era una afrenta a la trayectoria. Velásquez provenía de Valparaíso y era un antiguo conocido de «Ramiro». Había tomado parte del secuestro del hijo de Manuel Cruzat y llegó a dirigir al FPMR en la Quinta Región, donde cayó detenido en 1987. Tres años después fue uno de los 50 fugados de la cárcel Pública de Santiago. En ese entendido no era cualquier subversivo. Tenía roce y no soportaba estar bajo la autoridad de “Rodolfo” y menos de Palma, entonces de 22 años, a quien consideraba un “pendejo hiperkinético” y “recién llegado”.

Un antiguo combatiente del FPMR, que conoció de cerca la operación y a sus protagonistas, dice hoy que «Ramiro» cometió un error al designar a Palma como jefe de Velásquez. Era una afrenta a la trayectoria. Velásquez provenía de Valparaíso y era un antiguo conocido de «Ramiro». Había tomado parte del secuestro del hijo de Manuel Cruzat y llegó a dirigir al FPMR en la Quinta Región, donde cayó detenido en 1987. Tres años después fue uno de los 50 fugados de la cárcel Pública de Santiago. En ese entendido no era cualquier subversivo. Tenía roce y no soportaba estar bajo la autoridad de “Rodolfo” y menos de Palma, entonces de 22 años, a quien consideraba un “pendejo hiperkinético” y “recién llegado”.

Esto último en parte era cierto, pero en dos años Palma había hecho mucho más que el otro. «El Negro» Palma había pasado a la historia al disparar contra el oficial de la Dipolcar (Dirección de Inteligencia de Carabineros) Luis Fontaine, contra el general Gustavo Leigh y contra el senador Guzmán.

Había un problema adicional relacionado con los mismos personajes. Ni Palma ni “Rodolfo” toleraban el encierro prolongado. Palma era inquieto por naturaleza, pero Velásquez había pasado tres años en prisión. Es por eso que desde antes de la llegada de Edwards a la casa-retén, mientras permanecía acuartelado, Velásquez comenzó a manifestar deseos de abandonar su tarea. Sus protestas fueron crecientes y llegaron a ser motivo de roces y desaciertos que lo pusieron en la mira de sus propios compañeros.

A Cristián Edwards le costó caer en la cuenta de lo que pretendían con él. Lo habían paseado en la maleta de un par de autos sin decirle más que «silencio, callado, que no te va a pasar nada». Después lo cambiaron a un furgón y finalmente lo cargaron dentro de un saco hasta un cuarto donde le dijeron que se mantuviera de pie frente a una pared, antes de que le sacaran el saco y la capucha y le cerraran la puerta por fuera. La música ya había empezado a sonar fuerte al interior de “la caja”.

Sonaba desde un parlante pequeño instalado en una pared del cuarto. Al otro costado había una ampolleta de luz intensa, probablemente un reflector encendido en su máxima potencia. Junto al catre había una tabla que hacía las veces de mesa, donde comería en cubiertos de plástico y escribiría mensajes a sus captores con los papeles y lápices que le entregaban.

«La caja» era un cubículo de madera y volcanita, cuyas paredes estaban recubiertas por bandejas de huevos para aislar el ruido. La habían construido dentro de uno de los dormitorios de la casa DFL2 que el matrimonio Escorza San Juan arrendaba en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1. El piso de la «celda» estaba cubierto por una alfombra verde, la que se humedecía cuando el cautivo se lavaba con una jarra y una olla. Su ropa -un traje gris y camisa azul- fue reemplazada por un buzo. En una de las paredes estaba pegada una hoja con una lista de instrucciones:

«La caja» era un cubículo de madera y volcanita, cuyas paredes estaban recubiertas por bandejas de huevos para aislar el ruido. La habían construido dentro de uno de los dormitorios de la casa DFL2 que el matrimonio Escorza San Juan arrendaba en el pasaje Poeta Vicente Huidobro 3718-1. El piso de la «celda» estaba cubierto por una alfombra verde, la que se humedecía cuando el cautivo se lavaba con una jarra y una olla. Su ropa -un traje gris y camisa azul- fue reemplazada por un buzo. En una de las paredes estaba pegada una hoja con una lista de instrucciones:

-No hacer ruido.

-Pararse de frente contra el muro cuando la luz se encienda y apague.

-Al terminar de comer dejar la bandeja en el suelo.

-Comunicarse a través de papeles.

En una de las primeras notas que envío al exterior pedía que por favor le bajaran la música y la luz:

“La música se mantuvo casi siempre a un volumen enloquecedor, así como la luz a veces enceguecedora. Me cubría los ojos y me tapaba los oídos. La luz pasaba encendida mucho tiempo, no respetaba mis dormidas”, declaró Edwards ante el juez. “Yo no sabía si alguien estaba cambiando el dial o si estaba grabada. Pero muchas veces interrumpían, porque comenzaba una canción y la cortaban para poner otra. Ciertamente, la música así empleada era un método de tortura”.

Edwards relató que a partir de la primera noche lo vigilaban por los visores para constatar qué música le disgustaba más y así repetírsela. Y recordó que los primeros días casi no probó alimento ni durmió. Y que el aire era tan escaso y asfixiante que a las pocas horas de su llegada a “la caja”, preso de un estado de shock, cayó desmayado. “Ahí me abrieron la puerta y dejaron que entrara aire”.

La puerta era una abertura de cerca de un metro cuadrado por la que había que entrar gateando. Por ahí ingresaban los alimentos, el baño químico y, en algunas ocasiones, alguno de los únicos dos celadores que tenían autorización para dirigirle la palabra al secuestrado.

Uno era Ricardo Palma, «el Negro», que representaba el papel del celador bueno. El otro era “Rodolfo”, el jefe de la casa-retén, que oficiaba de malo. «El Negro» se mostraba comprensivo, atento, y animaba al secuestrado prometiéndole que hablaría con su jefe para sacarlo por unos minutos al exterior de “la caja”. Al rato llegaba “Rodolfo” y decía que por ningún motivo, que cómo se le ocurría, ni una posibilidad. Esto es un secuestro, no vacaciones, hacía saber.

Rafael Escorza, el hombre que prestó la casa para el cautiverio de Cristián Edwards, dice hoy que “una operación así tiene complicaciones desde su inicio” y que ésta “no fue la excepción”. Dice además que las mayores dificultades no provinieron del ejecutivo de El Mercurio, a quien define como un secuestrado “obediente” que “siempre cumplió con las instrucciones”, sino de los celadores.

Lo primero fue un accidente. Cuando cambiaron por primera vez a Edwards de auto, en las cercanías del lugar donde lo raptaron, al Negro Palma se le escapó un tiro que fue a dar en su pierna. No sólo hubo que buscarle asistencia médica, sino también reemplazante en la casa-retén. Su lugar fue asumido por “Emilio”, alias de Raúl Escobar Poblete, que había participado en los mismos hechos de sangre que Palma. De cualquier modo fue un cambio transitorio, de emergencia. A las pocas semanas «el Negro» asumía su papel de celador bueno.

Lo primero fue un accidente. Cuando cambiaron por primera vez a Edwards de auto, en las cercanías del lugar donde lo raptaron, al Negro Palma se le escapó un tiro que fue a dar en su pierna. No sólo hubo que buscarle asistencia médica, sino también reemplazante en la casa-retén. Su lugar fue asumido por “Emilio”, alias de Raúl Escobar Poblete, que había participado en los mismos hechos de sangre que Palma. De cualquier modo fue un cambio transitorio, de emergencia. A las pocas semanas «el Negro» asumía su papel de celador bueno.

El segundo problema ya fue más serio. Florencio Velásquez, el otro celador, empezó a mostrar indisciplina. Al comienzo fueron “tonteras”, según las describe Escorza: incumplía horarios, tenía mal modo y exigía que le lavaran los calzoncillos, en circunstancias de que los residentes de la casa-retén debían lavar su ropa interior. Después empezó a quejarse por todo y desafiaba a la autoridad. Finalmente, tal como había ocurrido en los días de acuartelamiento, volvió a amenazar con que iba a abandonar la casa.

En ese estado de cosas no quedó otra que llamar a “Ramiro”.

Dice Escorza que “Ramiro” no acudió una sino dos veces por el problema con Florencio, y en las dos aseguró haberlo hecho entrar en razón, recapacitar. Pero unos días después de la última visita, Florencio Velásquez volvió a decir que se iba. Estaba decidido. Se iba a como diera lugar. El problema era que “Ramiro” había salido de Chile. Hubo que organizar una junta de emergencia entre los integrantes de la casa-retén, junta de la que no participó Velásquez, y fue entonces que el Negro Palma propuso una solución:

-Hay que «bajarlo» -dijo-, este huevón no se puede ir. Si se va, lo «bajamos».

Dice Escorza que «el Negro» se mantuvo firme en su decisión, pero fue “Rodolfo” quien lo retuvo: “Rodolfo dijo Ya, Ramiro no está y voy a tomar una decisión y la decisión es que se vaya, lo mandamos a una casa de seguridad y ahí que lo controlen hasta la vuelta de Ramiro. Hubo una discusión con el Negro y al final se impuso Rodolfo”.

A Florencio lo sacaron caminando, de noche, con lentes oscuros y mirando hacia el suelo para que no entregara información ante la eventualidad de que cayera en manos de la policía. Al igual que el Negro y el propio Edwards, había llegado a la casa sin que pudiese identificar su ubicación. Al salir, lo pasearon durante una hora y media y lo dejaron en avenida Grecia. De ahí se dirigió a una casa de seguridad, a la espera de «Ramiro».

Fueron varios en el FPMR quienes lamentarían esa decisión, incluido el propio “Rodolfo”. El caso trascendió las fronteras de la casa-retén y llegó a oídos de la Oficina de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el organismo creado en el gobierno de Patricio Aylwin para combatir la subversión tras el asesinato del senador Guzmán. Fue a fines de septiembre de 1991, a tres semanas de iniciado el secuestro, que «La Oficina» supo que el FPMR estaba detrás de la operación. Hasta entonces sólo había conjeturas sobre los autores. En su declaración judicial, el secretario de «La Oficina», Marcelo Schilling, hoy diputado socialista, confirmó que La Moneda fue alertada por un informante.

Un informe de “La Oficina”, adjuntado al proceso, reportaba que Florencio Velásquez, a quien identifica como «Julio», “formaba parte del grupo de protección en la casa donde está secuestrado Cristián Edwards” y que “fue destituido en una reunión realizada en la misma casa”. Agrega que “el jefe de las casa es un hombre débil de carácter y permitió que Julio se fuera desarmado”.

Poco después, por medio del mismo informante, “La Oficina” se enteró de que los propios compañeros de Velásquez le habían perdido la pista. Lo llamaban “desertor”.

Era un momento crítico. Las negociaciones por el rescate estaban estancadas y la familia Edwards, contraviniendo las exigencias iniciales de los secuestradores, no sólo había alertado a la policía chilena, sino también al FBI. Se preveía un proceso largo y agotador del que Cristián Edwards no se sustraería, pese a seguir preso de alucinaciones y tormentos al interior de “la caja”.

Próximo capítulo: los detalles de la negociación y el rescate.