Adelanto de «Pactos de silencio»: el libro que reconstruye el caso de Ernesto Lejderman, huérfano de ejecutados por la dictadura

02.11.2023

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

02.11.2023

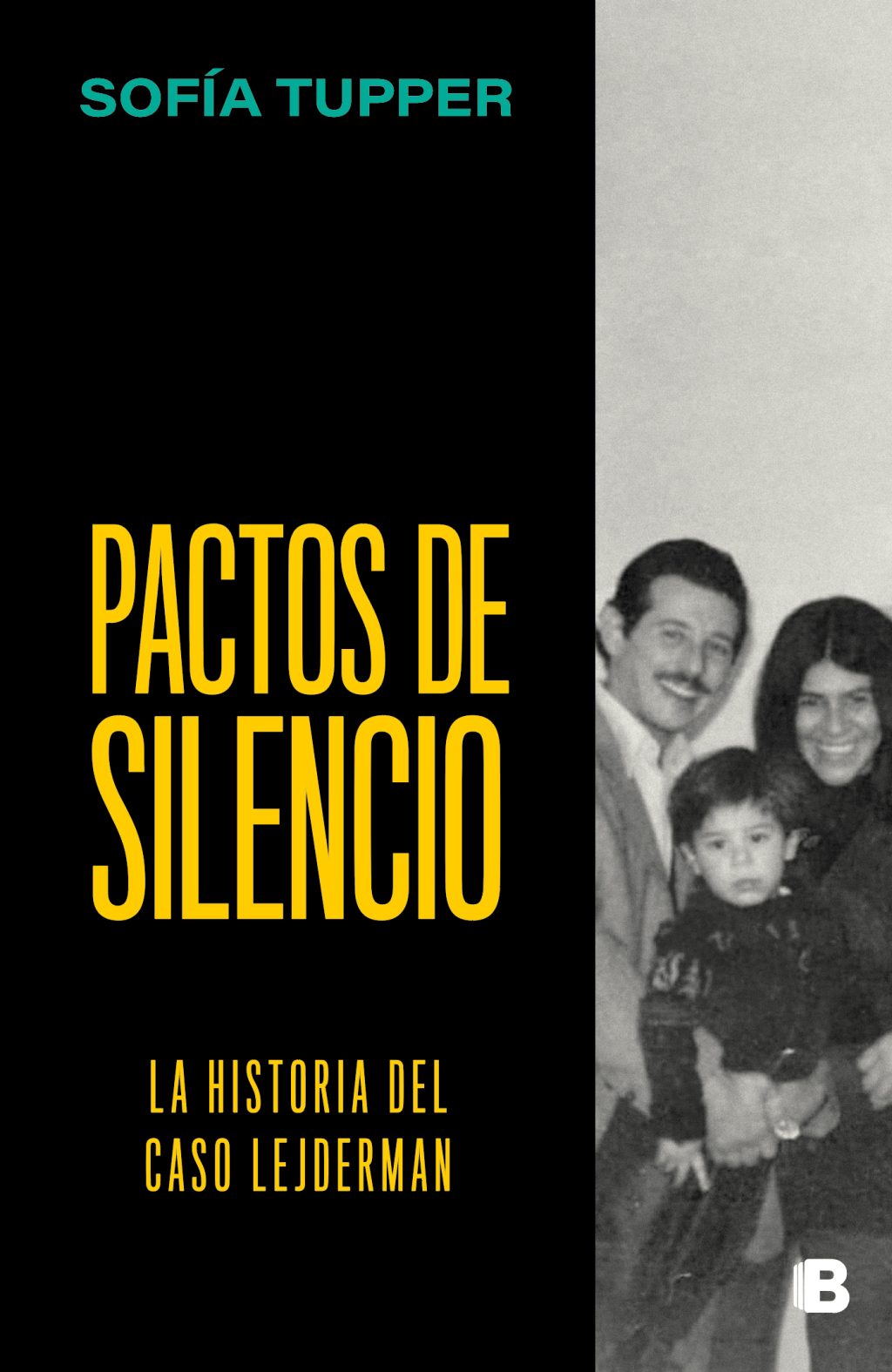

El 8 de diciembre de 1973, Ernesto Lejderman Ávalos, con sólo dos años de edad, sobrevivió al asesinato de sus padres a manos de una patrulla militar en Vicuña (Coquimbo). Terminó aquel día en un convento en La Serena. Allí permaneció tres meses hasta que, gracias a las gestiones de sus abuelos argentinos, partió a Buenos Aires, donde aún vive. La vida de la familia Lejderman y la lucha de aquel niño por obtener verdad y justicia fue reconstruida en el nuevo libro de Sofía Tupper: “Pactos de silencio”. El volumen, editado por Penguin Random House, será lanzado este lunes 6 de noviembre. CIPER ofrece un extracto del texto a sus lectores.

Este lunes 6 de noviembre a las 19:00, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la periodista Sofía Tupper Coll lanzará su nuevo libro “Pactos de silencio” (Penguin Random House). El texto es una detallada investigación sobre el caso de Ernesto Lejderman, quien en diciembre de 1973, con apenas dos años de edad, sobrevivió al asesinato de sus padres a manos de una patrulla militar. El evento contará con la participación del propio Ernesto Lejderman, además del escritor y periodista Carlos Tromben.

La historia de los padres ejecutados y la lucha del hijo por obtener justicia y verdad, se ha transformado en uno de los más emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura, suceso del que Sofía Tupper se vale para dar cuenta de la historia reciente de los derechos humanos en Chile. La autora ya había abordado el tema de la dictadura cívico militar en su anterior libro: “Historias de clandestinidad” (2016).

A continuación, CIPER presenta a sus lectores un fragmento de “Pactos de silencio, La historia del caso Lejderman”.

***

«Clausura del Mes de María con acto en Iglesia Catedral». Con ese titular amanecía el 7 de diciembre el diario El Día de La Serena, donde se explicaba en portada que quedaba suspendida la tradicional fiesta en el parque Pedro de Valdivia. Pero no solo eso. Se informaba también del recital de despedida de Los Tucumanos en el Liceo Gregorio Cordovez a las diecinueve horas. Parecían ser las noticias más urgentes, pero las omisiones eran un secreto a voces y la pantalla de la vida tranquila se vio interrumpida a las once de la noche, cuando una patrulla militar ingresó a la casa de Luis Ramírez en Gualliguaica.

—Luis Ramírez Ramírez, queda en calidad de detenido por órdenes del comandante del Regimiento Arica. Tendrá que acompañarnos —dijo uno de los uniformados. Eran diez hombres y no pudo reconocer a ninguno, pero escuchó el apellido del capitán que los comandaba: Polanco.

Uberlinda y Mario, el menor de los hermanos, estaban en la casa esa noche cuando fueron invadidos por la patrulla. Los demás hijos de Luis estaban alojados en el Internado de Vicuña.

Mario jugaba con un autito que deslizaba por la orilla de la mesa del comedor, sus piernas cortas colgaban de la silla, mientras apuntaban a su padre, a quien luego se llevaron. Uberlinda intentó retenerlo, pero fue alejada bruscamente y de nada sirvieron sus súplicas.

En cosa de minutos Luis estaba arriba del camión militar, que siguió su camino hasta el regimiento. Ahí, fue depositado en la sala de guardia y luego pasó directo a una sala de tortura. Primero lo interrogaron a él solo y cerca de la una de la madrugada, fue careado con el profesor Carlos Ramos.

Las versiones de ambos fueron coincidentes. Al cabo de una hora los regresaron a la sala de guardia. Luis le contó entre susurros, muy compungido, que al otro día temprano tendría que encaminar a una patrulla hasta la cueva donde se refugiaba la familia Lejderman Ávalos. Estaba destrozado.

La familia de Luis Ramírez estaba preocupada. Pasaron la noche en vela sin tener noticias de él, y a las seis de la mañana del sábado 8 de diciembre, Fidelina del Tránsito, su hermana, junto a su sobrina, Elsa del Tránsito, salieron de la casa en Gualliguaica y se dirigieron a las siembras. Fueron dos horas de caminata. A las ocho en punto llegaron a la casa de Modesto, tío de Fidelina, y le contaron lo sucedido.

En paralelo, Luis era obligado a salir del Regimiento Arica. Lo hicieron abordar una camioneta y su misión sería guiar a una numerosa patrulla militar, al mando del capitán Polanco, hasta la cueva donde se refugiaba la familia prófuga.

Modesto estaba turbado ante el relato de Fidelina e interrumpió la conversación para dar paso al desayuno. No le quedaba agua y les pidió a las muchachas que fueran a buscar a una vertiente que estaba a seiscientos metros hacia el sur de su morada.

Fidelina y Elsa tomaron cada una un recipiente y caminaron hasta allí. Ya eran las nueve y media de la mañana. Mientras recogían agua, divisaron a lo lejos a una numerosa patrulla de militares caminando en dirección al norte. Junto a ellos estaba Luis. Corrieron de vuelta hasta la casa de Modesto y le contaron lo que habían observado. Él les pidió que regresaran a Gualliguaica, les advirtió que corrían peligro, pero Fidelina se negó.

Luis Ramírez avanzaba delante de los militares. Era un camino sinuoso, muy empinado y lleno de barriales, por lo que estacionaron la camioneta y siguieron a pie. Estaban a punto de llegar a los hornos carboníferos. Lo obligaron a permanecer en su aguada hasta que volvieran por él, en un par de horas. Así lo hizo.

Se sentía aturdido y a maltraer por los golpes que había recibido. Pero lo que de verdad le dolía no era tanto el cuerpo, sino el destino final, que intuía, iba a tener la familia Lejderman Ávalos.

Luis se quedó sentado un par de horas en su siembra. La culpa lo carcomía de solo imaginar que algo podía pasarle a esa criatura o a sus padres.

Se escucharon varios disparos, uno tras otro, y gritos desesperados a lo lejos. Fidelina y Elsa salieron asustadas de la casa de Modesto y llegaron hasta las siembras de Luis. Temieron por su vida, pero ahí lo encontraron. Su hermana estalló en llanto al verlo ensangrentado. Él la consoló, asegurándole que estaba bien, pero les suplicó que se fueran rápido de ese lugar.

En medio de la conversación, Luis notó que un sargento se acercaba. El reloj marcaba la una de la tarde cuando las muchachas se fueron corriendo cerro abajo.

—Mi capitán dice que tomes una pala y una barreta para enterrar a la señora —ordenó el militar.

Luis así lo hizo. Estaba paralizado, casi anestesiado y se limitó a obedecer las órdenes. Caminó cerro arriba y a ciento cincuenta metros de la cueva pudo ver el cuerpo de María del Rosario Ávalos Castañeda acribillado por las balas, ensangrentado y a menos de un metro, sentado sobre una roca, al pequeño Ernesto llorando con gritos desgarradores.

Cavó una sepultura de setenta centímetros de profundidad y con la ayuda de otros militares, depositó el cadáver y lo tapó con abundante tierra. Mientras terminaba esa tarea, preguntó por Bernardo.

—Ese se suicidó, está lejos, todo desintegrado. Que se lo coman los animales —contestó uno de los uniformados.

Cuando había terminado de enterrar a María del Rosario, le informaron que, luego de realizar un consejo de guerra improvisado en el mismo lugar, habían determinado dejarlo en libertad. Le ordenaron que volviera a trabajar y lo amenazaron de muerte si comentaba lo ocurrido allí. Durante la conversación, Luis vio que uno de los militares cargaba en sus brazos al pequeño Ernesto. No lo volvió a ver hasta décadas más tarde. El grupo de uniformados fue a la camioneta y Luis a su aguada, donde se quedó toda la tarde. Luego, caminó hasta su casa en Gualliguaica, donde lo recibió su mujer, Uberlinda, y ambos lloraron abrazados. Luis le relató el trágico episodio y le pidió mantenerlo bajo estricto secreto.

Ese mismo 8 de diciembre de 1973, Carlos Ramos fue trasladado a la cárcel de La Serena y, unos minutos antes, un militar le contó sobre el final de los Lejderman Ávalos. Le dijo que se habían autodinamitado luego de un enfrentamiento con los militares y que el pequeño Ernesto se había salvado de ese horrible destino. Intuía que esa versión era falsa, estaba seguro de que los habían matado.

Jorge Polanco ya llevaba tres días sometido a torturas constantes y en la última sesión reconoció los cargos que se le imputaban. Declaró haber contratado al taxista Zunco Castillo para hacer entrega de alimentos a los «guerrilleros» que se encontraban en la región. Se reconoció como «enlace de la guerrilla» y esa misma tarde fue trasladado a un calabozo del regimiento, tan pequeño que no alcanzaba a estirar las piernas. Ahí lo tuvieron cuatro días más.

***

Luis despertó la madrugada del domingo 9 de diciembre y se encontró con Modesto en las siembras, que le contó, muy acongojado, que había encontrado el cadáver de un hombre en el cerro. Suponía que era el resultado de la intervención militar del día anterior. Luis le confirmó sus sospechas.

—Tenemos que darle santa sepultura a ese señor —dijo Modesto. Él no lo dudó ni un momento y lo siguió pala en mano.

El cadáver de Bernardo yacía al lado de un estero, cerca de unos matorrales tupidos. Estaba ensangrentado y empezaba a descomponerse. Entre los dos lo tomaron desde las extremidades y lo llevaron hacia un lugar más despejado, donde cavaron una fosa y lo depositaron. Luis armó dos cruces con ramas de dain, un arbusto característico del norte. Puso una sobre la sepultura de Bernardo y otra sobre la tierra que cubría el cuerpo de María del Rosario.

El campesino sintió que se cerraba la peor parte de esa trágica historia. Al menos, le había dado una sepultura digna al matrimonio y esperaba que el pequeño Ernesto pronto estuviera en los brazos de algún familiar. En cuanto a él, solo le quedaba entregarse al olvido y proteger a los suyos. Eso sí, se prometió que algún día iba a denunciar el macabro crimen y se lo juró también a su mujer y a sus hijos en múltiples ocasiones a partir de ese momento.

Durante los años sesenta la investigación astronómica vivía su auge en el mundo y Chile no fue la excepción. En esos años, aprovechando los privilegiados cielos nortinos, en el Valle del Elqui se inauguraron dos observatorios, el Cerro Tololo en 1963 y La Silla en 1969. Turistas de todo el mundo viajan hasta allí para observar los enigmas que esconde la Vía Láctea. Como bien destaca Patricio Guzmán en su documental Nostalgia de la luz, resulta paradójico que telescopios con sus lentes de última generación nos permitan ver detalles del universo a miles de kilómetros, mientras que en el mismo lugar, bajo tierra, yacen innumerables cuerpos sin que hayan sido descubiertos. Cómo cambiaría la historia si esos telescopios nos dejaran ver bajo la superficie.

Corría el verano de 1974. Luis descansaba junto a Uberlinda en su casa cuando fue notificado por carabineros sobre una nueva orden de arresto. Otra vez lo llevaron al Regimiento Arica. Interrogatorios, amenazas y torturas. Luego fue trasladado a la cárcel de La Serena, ubicada en Anfión Muñoz nº 751, entre las calles Benavente y Larraín, donde estuvo preso hasta los primeros días de marzo. Nunca le aclararon la razón de su encarcelamiento.

Ana María, su hija, rememora ese tiempo y recuerda que ella junto a su madre viajaban a la cárcel para visitarlo y no perder su huella: «Me acuerdo de que le suplicábamos al fiscal que lo dejaran en libertad. Lo torturaron mucho. Decía que su primer culatazo lo recibió en una costilla, nos contaba que en la celda había una gotera que no lo dejaba dormir. Fue una época muy terrible, porque además la pensión solo se la podían dar a él y como estaba preso, no la podía retirar, entonces no teníamos un peso ni para comer durante ese tiempo. Menos mal que la gente del pueblo nos daba algunas cosas», relata.

Jorge Polanco y Carlos Ramos también fueron trasladados desde el Regimiento Arica a la cárcel de La Serena, donde estuvieron más de un año detenidos. En el patio común que compartían con los demás presos se encontraron un par de veces con Luis, que les confirmó que Bernardo y María del Rosario habían sido asesinados y que él mismo los había enterrado. Ignoraba el destino de Ernesto. Fue la única conversación que tuvieron sobre la historia que allí los tenía.

La Cruz Roja Internacional emitió un informe en esa época, en el cual apuntaron que la sobrepoblación era un problema muy serio en el recinto penitenciario. Los prisioneros se dividían en cinco colectivos, que albergaban un promedio de noventa personas, cada una de las cuales disponía de una superficie de noventa y un centímetros cuadrados. Compartían un WC, una ducha y un lavatorio y la mayoría dormía en el suelo, sin colchón, y la alimentación era escasa. Podían recibir una visita cada dos semanas, y Clara, la esposa de Carlos, iba con su hijo a visitarlo y solía llevarle comida abundante, que ella preparaba con las donaciones que hacían los vecinos de Gualliguaica para que pudiera compartir con otros presos. Un día antes de la Navidad, recibió su visita y él le dio un regalo para su pequeño. Era un auto de madera que él mismo había tallado dentro de la cárcel. Ella le llevó empanadas y pan de pascua, pero no se les permitió llevar a cabo la celebración, porque hubo una falsa alerta de amotinamiento. Lo que sí hubo fue una homilía realizada por un sacerdote belga que le regaló a Carlos una tarjetita con una oración. Esa tarjeta se transformó en su amuleto.

A veces llegaban los gendarmes a los colectivos, habitualmente en la noche, y nombraban a algunos prisioneros en voz alta. Un silencio aterrador se apoderaba del lugar porque sabían que esas personas serían trasladadas al Regimiento Arica para recibir torturas. Carlos y Jorge fueron trasladados en al menos cuatro oportunidades.

Polanco estuvo privado de libertad hasta el 18 de enero de 1974 y luego estuvo un año más con arresto domiciliario, hasta que fue notificado de su libertad por falta de méritos. Carlos Ramos estuvo preso hasta el 10 de enero de 1974, cuando fue llevado hasta la Fiscalía Militar, donde le dieron dos años de arresto domiciliario. Los primeros cuatro meses, los pasó internado en el Hospital de La Serena, en un pabellón exclusivo para personas con trastornos psiquiátricos. Fue diagnosticado con un estado depresivo grave.

Gracias a las gestiones del padre Horacio Pinto, párroco de Vicuña y vicario ecónomo de las parroquias de Diaguitas y Paihuano, Luis quedó en libertad después de cuatro meses prisionero. Pero los tormentos, allanamientos y amenazas no cesaron. «A veces lo sacaban de la cama a las dos de la mañana, le pegaban… Me acuerdo que una vez nos rompieron los colchones con un cuchillo», rememora Ana.

Los militares no tenían cara, tampoco nombre. Ni los integrantes de la patrulla que asesinó al matrimonio Lejderman Ávalos, ni el hombre que sacó al pequeño Ernesto de la escena del crimen, ni menos aquellos que detuvieron y torturaron a Luis Ramírez, Jorge Polanco y Carlos Ramos dejaron rastros. Eran como camaleones que se iban a camuflar por muchos años entre la multitud.