EL TEXTO LOGRÓ SALIR DE CHILE EN 1988 TRAS SER OCULTADO POR UNA RED DE POBLADORES Y VUELVE CONVERTIDO EN LIBRO

Un libro que esperó 40 años: prólogo del diario de André Jarlan, el sacerdote de La Victoria asesinado en dictadura

30.08.2024

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

EL TEXTO LOGRÓ SALIR DE CHILE EN 1988 TRAS SER OCULTADO POR UNA RED DE POBLADORES Y VUELVE CONVERTIDO EN LIBRO

30.08.2024

«André Jarlan. Diario 1982–1984. De la oración a la acción». Así se titula el libro que recoge las reflexiones y testimonios que el cura obrero francés André Jarlan escribió en la última etapa de su vida. El 4 de septiembre de 1984, mientras leía la Biblia en la casa parroquial de la población La Victoria, una bala disparada por Carabineros en medio de una jornada de protesta contra la dictadura causó su muerte, a los 43 años de edad. Su funeral fue uno de los más multitudinarios que ha visto la ciudad de Santiago. El diario de Jarlan fue buscado durante años por el régimen militar, pero una red de pobladores, religiosas, sacerdotes y diplomáticos, logró ocultarlo. El texto salió escondido de Chile y vuelve convertido en un libro de Editorial Cuneta que tendrá dos lanzamientos: este sábado 31 de agosto en La Victoria y el próximo jueves 12 de septiembre en el Museo de la Memoria. CIPER ofrece a sus lectores su prólogo, escrito por el periodista Cristián Amaya.

«Un enfrentamiento que puede ir hasta la violencia. Una guerra. Una guerra civil. Hombres y mujeres están conscientes de la consecuencia de su decisión. Además, saben que serán terribles consecuencias para muchos otros, no solo para ellos. No hay otra solución. No se puede dudar. Todos los otros medios ya fueron usados antes. Sí, se trata de vencer definitivamente al enemigo”.

La reflexión es de André Jarlan, el cura obrero francés que murió víctima de una bala disparada por Carabineros en medio de una protesta nacional contra la dictadura el 4 de septiembre de 1984. Sus palabras transportan a un pasado en el que Chile vivía una crisis política y social que parecía no tener solución y que la dictadura enfrentaba acallando a sus opositores.

Jarlan las escribió en un diario que llevó en el último periodo de su vida, entre 1982 y 1984, cuando desempeñaba su servicio pastoral en la parroquia de la población La Victoria. El funeral del sacerdote, convertido en un acto de repudio al régimen y de homenaje al religioso francés, es uno de los más multitudinarios que se han visto en Santiago. El texto fue ocultado por una red de pobladores, religiosas, sacerdotes y diplomáticos, que logró sacarlo clandestinamente de Chile, cuando la dictadura los buscaba intensamente. Cuarenta años después vuelve convertido en libro.

El volumen, de Editorial Cuneta, es un proyecto de rescate de memoria iniciado por el periodista Cristián Amaya, quien escribió el prólogo del libro, donde describe la historia del manuscrito, luego de que el cuaderno retornara a Chile en 2017, después de tres décadas en Francia.

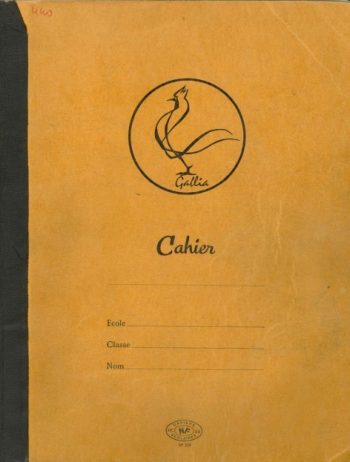

El cuaderno original de André Jarlan, de tapa amarilla y lomo negro, con 138 de sus 200 páginas manuscritas en tinta azul y roja. Sus entradas van desde el 2 de marzo de 1982 al 25 de julio de 1984. Las primeras 58 páginas están escritas en francés y las siguientes 80 en castellano, reflejando la vida y pensamientos del misionero antes de su asesinato.

“No es solo la reflexión personal de un cura obrero francés, sino que también una crónica íntima y coral de miles de pobladores que compartieron con él sus angustias: la falta de trabajo, alimento, justicia y libertad, y de cómo se organizaron para subsistir. Un testimonio de fraternidad y consecuencia que nos recuerda, cuatro décadas después, el valor de la organización y la lucha colectiva”.

Se trata de los apuntes íntimos, intrincados y dispersos de una búsqueda espiritual que partió en Francia y terminó en La Victoria, una de las poblaciones más convulsionadas durante la dictadura cívico-militar. Allí, entre allanamientos y barricadas, Jarlan fue testigo del abandono, la pobreza y la violencia; pero también actuó enseñando y practicando una forma de lucha no violenta activa que lo mantiene vivo en la memoria del país.

André Joachim Honoré Jarlan Pourcel nació en Rignac, Francia, el 25 de mayo de 1941. En 1968 fue ordenado sacerdote diocesano en Rodez y nombrado vicario en la parroquia de Aubin, donde se vinculó con comunidades obreras y llegó a ser asesor de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y de la Acción Católica Obrera (ACO) de la zona. En enero de 1983 llegó a Chile, para colaborar con el párroco de La Victoria, Pierre Dubois.

El libro André Jarlan. Diario 1982–1984. De la oración a la acción se encontrará disponible desde septiembre en la web de Editorial Cuneta (www.editorialcuneta.com) y en todas las librerías del país a través de Big Sur.

Habrá dos lanzamientos para esta obra. El primero se realizará el 31 de agosto en la población la Victoria (Capilla Ranquil 4.721) a las 19:00. El segundo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Matucana 501) el jueves 12 de septiembre a las 18:00.

A continuación, CIPER comparte con sus lectores, a modo adelanto, el prólogo escrito por Cristián Amaya.

——

EL DIARIO OCULTO DE ANDRÉ JARLAN

Por Cristián Amaya Aninat, periodista.

El misionero francés André Jarlan, de 43 años, rezaba en su pieza el Salmo 129, De Profundis, cuando una bala de Carabineros de Chile atravesó la frágil pared de madera y luego su cuello. Se desplomó sobre el escritorio, y al margen de la Biblia, en lápiz pasta azul, quedaron escritas sus últimas y premonitorias palabras: “Me van a matar, Dios mío”.

Ocurrió el 4 de septiembre de 1984 en la población La Victoria. La noticia se propagó por diarios, pantallas de televisión, radios y agencias de noticias de todo el mundo: las Fuerzas de Orden y Seguridad de Pinochet habían asesinado a un cura obrero durante la décima jornada de protesta nacional contra la dictadura. El gobierno galo del presidente François Mitterrand condenó el crimen y “la brutal represión de las manifestaciones, que expresan las aspiraciones del pueblo chileno a un retorno a la democracia”. El general contestó que la muerte de Jarlan no fue responsabilidad del gobierno, sino que de “los señores que llamaron a la protesta”, y amenazó al pueblo con represalias todavía más duras: “Están pidiendo que se ponga otra mano y eso es lo que se va a hacer”. Su esposa, la primera dama Lucía Hiriart, aseguró que “no son balas de carabineros” las que mataron al cura, y advirtió que “los sacerdotes tienen un papel importante que cumplir; pero para apaciguar estas violentas manifestaciones, no para ayudarlas”.

Portada de Las Últimas Noticias del jueves 6 de septiembre de 1984.

Más de 300.000 personas, familias completas; mujeres, niños, hombres, ancianos ―en su mayoría gente humilde―, acompañaron el traslado del féretro hasta la Catedral de Santiago gritando consignas: “¡Compañero André Jarlan! ¡Presente! ¡Ahora y siempre!”, “¡André, amigo, el pueblo está contigo!” y “¡Justicia!, ¡justicia!, ¡justicia!”. El trayecto de 10 kilómetros tomó cuatro horas, y quizás por primera vez desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente Allende, la población expresaba masiva y pacíficamente su hastío contra el terrorismo estatal. Fue una catarsis colectiva; sonaron las campanas de las iglesias, el cielo se cubrió de papel picado y decenas de miles agitaron pañuelos blancos desde balcones y ventanas. Jarlan, que hasta unos días antes de su muerte era un desconocido, se convirtió en un símbolo nacional, una válvula de escape a la desesperación de multitudes. Y es que Pinochet había instaurado un régimen militar que solo beneficiaba a una pequeña parte de la población ―la “clase alta” chilena―, una elite derechista en lo político, conservadora en lo moral, ultraliberal en lo económico y con frecuencia arribista en lo cultural. Una minoría que controló por la fuerza los medios de producción y de comunicación, y que destruyó el tejido social por considerarlo marxista.

***

Pasaron los años ―exactos 40 años desde el crimen hasta la publicación de este libro―, pero la muerte de Jarlan nunca se olvidó. Decenas de escritores, directores de cine y televisión, periodistas y académicos, intentaron desentrañar esa histórica nostalgia. Hay varios y destacados ejemplos, como los libros André de La Victoria, de Patricia Verdugo; André Jarlan toujurs vivant, de Jean Marie Leuwers, y Un prêtre français au Chili, de Pierre Dubois; los documentales Andrés de La Victoria, de Claudio di Girólamo, y Pierre Dubois, La Victoria del pueblo, de Ricardo Montecinos; los reportajes “Réquiem de Chile”, de Carolina Urrejola; y “Vivir y morir en La Victoria”, de Andrea Lagos. Por último, la tesis “El Evangelio hecho acción”, de Daniel Santapau.

Aunque todos estos trabajos preservaron la memoria de Jarlan, no lograron revelar su fuero más íntimo. Algo imposible, a menos que el misionero hubiera dejado algún cuaderno personal, un diario de vida donde él mismo contara, en primera persona, su testimonio en dictadura. No se sabía de la existencia de una fuente documental de este tipo, pero existía, y fue un secreto guardado por décadas bajo siete llaves. La oculta y vertiginosa historia de cómo el manuscrito llega a hacerse público, y por el cual varias personas arriesgaron sus vidas, comenzó el martes 4 de septiembre de 1984.

Portada de La Segunda del miércoles 5 de septiembre de 1984, en la foto el Cardenal Fresno mira desde la ventana de la habitación de Jarlan.

La noche había caído sobre La Victoria, y un helicóptero de Carabineros acechaba la población a baja altura, cuando la catequista Rossana Valdivia ―con la voz ahogada por la angustia y el gas lacrimógeno― salió tambaleándose desde la vivienda de Ranquil 4.721. “¡Asesinos!, ¡asesinos!, ¡nos mataron al André!”, gritó con todas sus fuerzas en medio del pasaje. En cuestión de minutos, cientos de pobladores se agolparon frente a la casa parroquial del padre Jarlan. Exaltados, indignados y llorando, corearon al unísono: “¡Los pacos, en su locura, mataron a nuestro cura!”. Policías y militares intentaron dispersarlos a balazos, y a unas cuadras del lugar, una tanqueta se abalanzó contra la reja del templo Nuestra Señora de La Victoria, para evitar que los fieles hicieran sonar la campana en señal de alerta. La estrategia “disuasiva” aumentó la ira popular, que desembocó en un multitudinario estallido. La reacción fue tan enérgica y radical, que los represores terminaron escapando bajo un diluvio de piedras. El poblador Juan Lemuñir, que en ese momento iba detenido dentro de un furgón, recuerda que “se sentían miles de piedras que azotaban las latas del vehículo policial; también se sentían gritos entre llantos que repetían constantemente: ¡asesinos, asesinos!”.

Mientras la lucha se desataba en las calles, el cuerpo inerte del religioso seguía en su dormitorio. Estaban por llegar el juez, los detectives forenses y el personal del Servicio Médico Legal, y el padre Pierre Dubois ―párroco y compañero de Jarlan―, sospechaba que los funcionarios podrían cambiar la escena del crimen para exculpar a la policía. Pide a un vecino fotógrafo registrar los detalles; el cuerpo abatido sobre el escritorio; la herida en el cuello, la posición en la que quedó su cabeza, los brazos, y los dos orificios de bala que atravesaron el tabique. En ese momento ve el cuaderno encima del velador. Era el cahier de su compañero, de color amarillo y con la silueta impresa de un gallo. Dubois lo esconde de inmediato; sabe que sus páginas podrían contener nombres e historias de la población, datos que serían extremadamente peligrosos en manos de la CNI.

Del diario no se supo más hasta mayo de 1985, nueve meses después del asesinato, cuando Dubois envía una carta a Francia donde menciona que “aquí conservamos su cuaderno de notas”, y que el padre Jacques Lancelot “se propuso descifrarlo y traducirlo”. Pero Lancelot ―que había llegado a suplir la ausencia de Jarlan― no pudo concretar la tarea.

El texto permaneció oculto poco más de un año, hasta que se produjo el atentado a Pinochet. El 7 de septiembre de 1986 el general regresaba a Santiago después de un fin de semana de descanso en su parcela del Cajón del Maipo, cuando fue emboscado con granadas, cohetes y balas. Aunque el atentado del FPMR hizo explotar a varios autos de la comitiva ―dejando a cinco escoltas muertos y a otros 11 heridos de diversa gravedad―, el dictador escapó ileso. El mismo domingo Pinochet dio una entrevista a Televisión Nacional de Chile donde mostró los impactos de bala en su Mercedes Benz blindado. A continuación, el régimen decretó estado de sitio y comenzó una frenética cacería de los responsables. Las represalias también afectaron a la población civil; allanamientos masivos, detenciones de opositores al régimen y múltiples asesinatos. Una patrulla militar llegó de madrugada hasta la casa de Dubois en La Victoria. Forzaron la puerta, y aunque el sacerdote no se resistió, lo redujeron a culatazos y lo llevaron detenido. Tuvo la suerte de que no lo mataran ―como sí le ocurrió al periodista José Carrasco, al artista Gastón Vidaurrazaga, al publicista Abraham Muskatblit y al electricista Felipe Rivera―, pero en los días siguientes lo expulsaron del país. El ministro Francisco Javier Cuadra dijo que Dubois participaba de protestas contra el régimen y que su comportamiento amenazaba la seguridad interior. Una aparatosa caravana policial lo llevó hasta el aeropuerto de Pudahuel y lo dejó en la misma puerta del avión con destino a Francia. No tuvo tiempo ni oportunidad para llevarse el cuaderno, sin embargo, alcanzó a dejarle un recado a una vecina: el lugar donde estaba escondido.

Esa vecina ―María Inés Urrutia, de las Hermanitas de Jesús en La Victoria― rescató el diario y lo ocultó en el entretecho de su casa. La religiosa recuerda que durante dos años no hubo problemas, pero que los organismos de inteligencia lo buscaban y cierta vez estuvieron a punto de encontrarlo.

“Fue una tarde de 1988. Llegaron soldados a allanar nuestra casa y preguntaron por el cuaderno. Les dije que no sabía de qué hablaban, que no había nada, pero revisaron por horas. Un soldado buscó y buscó, y en un momento pidió subir al entretecho. Comencé a sudar frío mientras esperaba en silencio a que terminara de registrar. Cuando por fin bajó y lo vi con las manos vacías, le dije: ‘Pobrecito, quedó todo sucio’”.

Después de este episodio, Urrutia pidió ayuda a Gerardo Ouisse, párroco francés de San Martín de Porres, iglesia cercana a La Victoria. Ouisse comenta que “Pinochet estaba obsesionado con ese cuaderno, lo quería a toda costa” y que “ya no podía seguir escondido en Chile por más tiempo”. Así recuerda el plan para sacarlo del país:

“Decidimos que la mejor opción era llevarlo hasta la embajada de Francia, para que ellos lo enviaran de regreso al padre Pierre [Dubois]. Como la policía nos vigilaba, montamos un operativo. Yo salí desde la casa de María Inés [Urrutia] con un maletín elegante. Me aferré a él, simulando llevar algo valioso dentro. Minutos después, María Inés salió vestida con su peor ropa y una bolsa de feria, donde iba el cuaderno. La idea era que se fijaran en mí, no en ella”.

Tomaron micros distintas y al final del trayecto se encontraron en la esquina de la sede diplomática. Ouisse caminó adelante, Urrutia lo siguió unos pasos más atrás. Todo iba bien hasta que vieron a una pareja de carabineros custodiando el acceso. El sacerdote entró en pánico. “Me puse a gritar a todo pulmón: ¡abran!, ¡abran!, ¡dejen pasar a esta señora!”. Los policías ―desconcertados por el escándalo―, los dejaron entrar sin más. En los días siguientes el embajador François Mouton envió el cuaderno a París por valija diplomática. Dubois lo recuperó y lo mantuvo en su poder hasta 1990, cuando decidió dejarlo bajo la custodia del Centro Nacional de Archivos de la Iglesia de Francia (CNAEF). El funcionario Nicolás Daroux me explica por mail que desde entonces “lo conservamos aquí por 26 años”.

Portada de La Tercera del 6 de septiembre de 1984, en la foto central los asistentes a la misa en recuerdo del cura, realizada en la Iglesia Nuestra Señora de La Victoria, en las secundarias Jarlan y Dubois.

La historia continúa el 2016, cuando los obispos galos deciden que el cahier regrese a Chile y le encargan la tarea al sacerdote Jean Marc Vigroux. En una videollamada desde Francia, Vigroux me cuenta los detalles:

“Llegué a Santiago en septiembre de 2016. Fui a La Victoria y le entregué el cuaderno a un representante del Arzobispado de Santiago, el obispo auxiliar Pedro Ossandón. Le transmití a él y a la comunidad que lo acompañaba, que los obispos de Francia consideraban que ese diario era un tesoro, no solo para la Iglesia universal, sino que también un importante documento histórico que pertenecía al pueblo de Chile”.

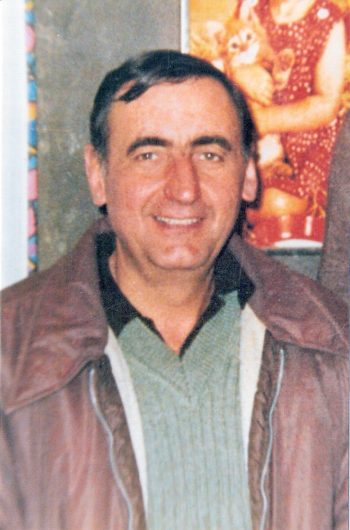

En los primeros meses de 2017 yo me desempeñaba como director de Comunicaciones del Arzobispado de Santiago, cuando el obispo Ossandón me entregó un sobre. “Ve qué podemos hacer con esto”, me dijo. En su interior venía un documento titulado Contrat Accord, en el que se leía que “en respuesta a la solicitud hecha por la Iglesia de Santiago de Chile, en la persona de monseñor Raúl Silva Henríquez, se envía desde la Iglesia de Rodez, de Francia, al presbítero André Jarlan por un período de cinco años”. También venía un currículum vitae, con su foto carné en blanco y negro, vestido de chaqueta y corbata, con el pelo corto y sonriente. Estaban escritos sus tres nombres: André Joachim Honoré; sus apellidos: Jarlan Pourcel; los de su familia: hijo de Rémy, de 75 años, y de Hélène, fallecida, y dos hermanos, Henriette y George; sus estudios de filosofía y teología, y su experiencia ministerial, entre la que destacaba su labor como capellán de la Juventud Obrera Católica (JOC).

Recuerdo haberme maravillado al revisar el cuaderno por primera vez. Las entradas comenzaban en marzo de 1982 y culminaban en julio de 1984. Tenía 138 páginas manuscritas con tinta azul y roja; las primeras 58 en francés, las 80 finales en castellano. La parte en español coincidía con la fecha de su arribo a Chile, en febrero de 1983, y se extendía hasta poco antes de su muerte, revelando una producción narrativa colmada de historias, reflexiones, voces victorianas y descripciones inéditas de la represión militar de la época. Pero había un problema: la enrevesada y diminuta caligrafía de Jarlan haría difícil cualquier intento de traducción y transcripción. Como ya referí antes, el padre Jacques Lancelot había hecho un intento fallido en 1985. Tomé contacto con el Instituto Francés en Chile, quienes me recomendaron a una de sus mejores traductoras, la profesora Michelle Menard, que en cuestión de meses entregó un completo y minucioso trabajo.

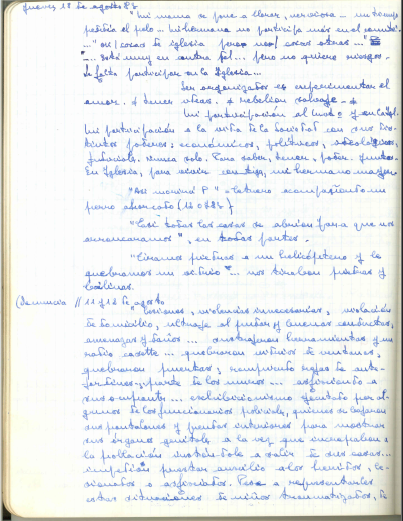

Fotografía de una de las páginas del cuaderno de Jarlan donde relata un violento allanamiento a la Población la Victoria.

El paso siguiente era transformar el texto en un libro, pero mis jefes, los obispos capitalinos encabezados por Ricardo Ezzati que debían aprobar el proyecto, tenían puestas sus cabezas en otras preocupaciones, la principal de ellas, organizar la visita del papa Francisco a Chile, programada para enero de 2018. El viaje de Bergoglio fue un desastre; calificó de “calumnias” las acusaciones de encubrimiento en contra del obispo de Osorno, Juan Barros. En los meses siguientes la polémica alcanzó dimensiones globales, obligando al Santo Padre a recular. “He incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada”, dijo el argentino en una carta pública de abril de 2018. Acto seguido, todo el episcopado chileno fue citado al Vaticano y forzado a presentar la renuncia por su responsabilidad en delitos de pedofilia y encubrimiento. En medio de la debacle institucional no fue posible avanzar en la publicación, mucho menos cuando en 2019 se produjo el estallido social en Chile, y a continuación, la pandemia del Covid 19. En medio de estos acontecimientos intenté, infructuosamente, que la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile se hiciera cargo. No hubo mayor interés. Salí del arzobispado en junio de 2022 sin lograr mi cometido.

Un año después, reconozco que sin mayores expectativas, hice un último intento. Fui a La Victoria a hablar con la hermana Donata Cairo, religiosa de las Hermanitas de Jesús, y con Galo Ghigliotto, de la editorial Cuneta. Para mi sorpresa, ambos se mostraron muy interesados en concretar el proyecto. El asunto avanzó rápido, muy rápido, y en cosa de semanas Henriette Jarlan ―hermana de André― dio su visto bueno desde Francia, determinando que los ingresos por derechos de autor se entregaran a la parroquia Nuestra Señora de La Victoria. “Esperamos que la publicación de este libro dé testimonio de lo que vivieron los pobladores bajo la dictadura de Pinochet”, me escribió en un correo.

El final del recorrido del cuaderno no es completamente feliz. En septiembre de 2023 consulté al arzobispado por la ubicación del original. Después de haber enviado a digitalizar sus páginas, recordaba haberlo entregado a Cancillería ―la oficina responsable de los archivos eclesiales― en agosto de 2018, es decir, cinco años antes, con la solicitud expresa de que la oficina a cargo de la funcionaria Francisca San Martín lo conservara, teniendo en cuenta su valor patrimonial. Pero la directora del Archivo de la Iglesia de Santiago se limitó a responder que “no está en el archivo histórico”, para luego agregar que “el cuaderno debiera ser transferido” algún día, y que esa gestión podría tomar “varios años, por la cantidad de documentación que se debe ingresar”.

Aunque la ciudadanía solo podrá consultar el cuaderno original cuando al arzobispado se le ocurra rescatarlo de alguna cajonera de la curia, al menos queda el consuelo de que hoy ―después de 40 años de espera― el pueblo de Chile puede acceder a su contenido gracias al libro que hoy publica la editorial Cuneta.

***

Me detengo ahora en algunas de las entradas del diario de Jarlan en el Chile de los 80, que están situadas en La Victoria, aquella emblemática población santiaguina que surgió de una toma de terreno a mediados del siglo XX. “En nuestro barrio hay un promedio de tres familias por casa y a veces seis o siete ―escribe el misionero― [y] no es raro ver a dos familias compartiendo la misma habitación separadas por una cortina”. La Victoria era un cuadrilátero de 4.000 viviendas de madera de 8 x 16 metros, en cada una de las cuales podían vivir hasta 30 o 40 personas hacinadas. Bajo las techumbres de Pizarreño, empastadas de tóxico asbesto, más de 30 000 personas pasaban hambre. La cesantía era generalizada. Había botillerías, varias, pero no consultorios médicos ni farmacias ni parques, tampoco jardines infantiles o colegios. Cientos de niños se dedicaban a mendigar, a recorrer la ciudad para obtener algún sustento. Y aunque Jarlan era un francés de extracción humilde, lo que ve en La Victoria escapa a todo parámetro conocido; ni siquiera en las minas de carbón de Decazeville, donde fue capellán, vio tanta pobreza. Le llaman la atención las calles plagadas de mendigos, de niños que se suben a las micros a vender tiras de Aspirina y que matan el hambre y la angustia aspirando neoprén en bolsa; los que piden “monedas de hambre”, como canta Schwenke y Nilo en El Viaje, y que en las liebres de aquel Santiago ennegrecido por el smog, ofrecen dulces y hologramas del Sagrado Corazón de Jesús a cambio de una chaucha.

Desde la perspectiva teológica de Jarlan, la fraternidad cristiana no se enseña solo con palabras, más aún en el contexto victoriano de la época, donde la autoridad se construye con obras, con el ejemplo de vida. Es por ello que pone tanto esfuerzo y dedicación en la celebración de la misa como en la organización de la olla común, o en la preparación de la catequesis como en coordinar el comprando juntos. Es por ello, también, que dedica largas horas a acompañar a las CEB, y al mismo tiempo, a asistir en el living de su casa a los pobladores que resultan heridos durante cada jornada de protesta. Oración y acción forman en Jarlan parte de un mismo Evangelio, porque una religión que no se compromete con la realidad de los pobres ―reflexiona―, es simplemente piedad, alguna clase de buenismo vacío de sentido. En conclusión, “hay que estar con los trabajadores. Hay que ir a buscarlos. Uno. Dos. Tres… 10… 100… 1.000… y todavía más”.

André Jarlan (1941 – 1984)

Jarlan cree en un Dios presente en la historia y en el momento concreto que le toca vivir. Enseña a los jóvenes el método ver, juzgar y actuar de la JOC, y los invita a buscar soluciones comunitarias, en conjunto, a los problemas individuales que los afligen. Poco a poco, su trabajo y el de Pierre Dubois siembran un despertar solidario en los grupos parroquiales. La comunidad renueva la conciencia de su dignidad, de su valía, de su capacidad para transformar la realidad adversa, y premunida de un fuerte impulso liberador, escribe una carta a propósito del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador. La misiva es fotocopiada, entregada puerta a puerta en cada una de las casas, y en ella se lee que “al igual que Cristo”, todos los victorianos “estamos crucificados” bajo el yugo de un régimen que los ataca, no les brinda trabajo, “nos obliga a vivir como los animales, en la ley de la selva”; una dictadura que ha destruido “nuestro instrumento de lucha, el sindicato”, y que trata de “someternos bajo leyes que nos aplastan”.

Jarlan es partidario de luchar contra la tiranía, pero no con piedras, barricadas ni palos, sino que con protesta pacífica, organización comunitaria y solidaridad. Promueve la No Violencia Activa, tal como lo hizo Mahatma Gandhi contra el Raj británico en India; Nelson Mandela frente al apartheid en Sudáfrica; Martin Luther King ante el racismo en Estados Unidos; o el jesuita chileno José Aldunate, con su Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. “Los jóvenes están luchando ―escribe a sus amigos y familiares en Francia― están seguros de que el futuro les pertenece… hablo mucho de la no violencia activa”. Les enseña que Jesús vivió la represión en carne propia, que estuvo preso, que fue torturado por la policía de los poderosos del imperio y de la religión, y que lo mataron para acallarlo. Los motiva a defenderse como lo hizo él, que “usó solo las únicas armas del amor”, las armas que “nos hacen a nosotros capaces de vivir no violentos activos”.

Jarlan ansía “que el pueblo viva”, que los pobladores rompan las cadenas que los esclavizan, y por eso trabaja para que puedan “ser más”. Su estilo de apostolado busca superar inequidades e injusticias, tal como lo hizo Jesús, “…actuando ante las multitudes y saciándoles con pan en el desierto. Todos comieron y sobró. Tú buscaste y encontraste una solución para todos. No te bastó una solución parcial”. Cree y hace creer que la utopía de la vida en comunidad de bienes es posible de encarnar en medio de violentas desigualdades. Agrega, en efecto: “Dios Padre nuestro, en el mundo que tú quieres, hay suficientes bienes para todos los hombres”, un mundo donde “todos los medios estén al servicio de todos… Que las cosas sirvan para todos. Dios Padre nuestro, tú eres quien pone todo el universo a disposición de todos los hombres”.

Para la Junta Militar, poblaciones como La Victoria son células del comunismo, cuna de revolucionarios y terroristas, y sus pobladores deben ser sometidos a como dé lugar, con fusiles, soldados y tanques, y si eso no basta, también con bombas, torturas y asesinatos. El gobierno cree librar una “guerra” contra el marxismo leninismo en Chile, una batalla que juzgan como la lucha por la democracia, la libertad y la defensa de la moral cristiana. Justifican el terrorismo de Estado “porque tenemos que salvar primero el país ―declara Pinochet― y después miraremos hacia atrás”.

A su entender, lo que hacen algunos “curas rojos” como Jarlan en La Victoria, no es un trabajo pastoral sino que activismo político revolucionario, proselitismo que pone en riesgo la seguridad interior del país. Acusan a Jarlan y a los curas obreros en Chile de repartir folletos subversivos, facilitar los templos para reuniones políticas y enseñar a los fieles a resistir a la autoridad. El arzobispo de Santiago, el cardenal Raúl Silva Henríquez, levanta la voz en defensa de los presbíteros que trabajan con los más pobres, aclarando que su única política es el Evangelio y que Pinochet los persigue simplemente por querer ayudar a “alimentarse a quien no tiene trabajo, o a organizarse para buscar soluciones a quien no tiene dónde vivir, o cómo pagar las cuentas de agua o luz”. Su opinión, sin embargo, está en las antípodas de lo que transmite Juan Pablo II, el Sumo Pontífice de la época.

Para la CNI era evidente que Jarlan adhería a las enseñanzas de la Teología de la Liberación, que era un marxista disfrazado de sacerdote, un revolucionario, y por ello, desde que llegó a Chile lo espiaba. Los agentes le tomaban fotos desde las esquinas, pasaban a su lado en autos sin patente, se infiltraban en sus reuniones de catequesis para conseguir “evidencia” en su contra. Jarlan cuenta que “…en uno de mis grupos el infiltrado del servicio no obtuvo nada porque con su discurso de oposición al gobierno… provocó aún más reticencias a un compromiso”. Pero como no consiguen acusarlo, intentan matarlo de una forma que parezca “accidental”, disparándole “balas perdidas” a la casa o a la iglesia o arrojándole objetos encendidos. En sus propias palabras: “Iglesia: tres balas dentro. Carabineros echan por encima de la reja neumáticos prendidos”.

Jarlan sabe que su vida está en riesgo, que es muy posible que alguno de esos días un incendio “casual”, o una de esas balas “perdidas” terminen con su vida. Antes de que la profecía se haga realidad, escribe a Jesús en su diario: “Estuviste preso y entregado, de noche, a la policía de los poderosos del Estado y de la religión que pensaron acallarte definitivamente matándote”.

Habitación y escritorio donde André Jarlán leía la biblia cuando fue alcanzado por la bala de Carabineros, hoy Monumento Histórico Nacional, ubicada en Ranquil 7721, población La Victoria. Fotografía de Cristián Amaya.

El debate en torno a si la figura de Jarlan debería o no ser considerada como un referente de la Teología de la Liberación (TL), continúa hasta la fecha. El sacerdote francés Luc Lalire, del Instituto de los Sacerdotes del Prado —en el cual Jarlan participó por un tiempo en Francia— rechaza este posible encasillamiento en la TL, puesto que “Jarlan fue formado dentro de la Acción Católica Obrera en Francia”, cuya raíz pastoral estaba en “la Juventud Obrera Católica (JOC) y el Movimiento Obrero de Acción Católica (MOAC)”. Distinto piensa el teólogo chileno Pedro Pablo Achondo, quien sostiene que “a partir del Concilio Vaticano II y de los documentos de Medellín y Puebla, Jarlan comulgaba sustancialmente con la TL. Más aún, siendo un sacerdote de la JOC, utilizó la metodología ver, juzgar y actuar, por lo que la praxis y opciones del cura Jarlan son las de la TL”. Lalire reconoce que los equipos de la Acción Católica tienen como principio la revisión de vida bajo el método ver, juzgar y actuar, de manera que los trabajadores se vuelvan protagonistas y actores de su propia vida, “pero, aunque haya una similitud de objetivos, no se puede asegurar que la TL fuera la base de la acción pastoral de Jarlan”.

***

Más allá del debate teórico, el ejemplo de Jarlan sigue vivo en la memoria del pueblo chileno, y muy especialmente entre los victorianos. Para ellos no fue un héroe, ni mucho menos un clásico santo de altar, sino que un compañero, un poblador, un hermano que ayudó a creyentes y no creyentes a sobrevivir a la violencia estatal. Con su ejemplo enseñó que la solidaridad puede transformar la vida de una persona, de un barrio y de un pueblo. Esa es la razón principal de que su rostro siga pintado en los muros de la población, de que la gente aún lo recuerde con lágrimas en los ojos, de que después de tantos años la comunidad siga celebrando la misa y ayudando a los más pobres del barrio.

“Cuando [uno] desaparece, siguen ellos mismos”, escribió Jarlan en su diario, un diario que después de 40 años quiebra el silencio y se presenta como un testimonio luminoso y perenne de lo mejor del alma de Francia y de Chile.