Nación delincuente

14.11.2022

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

14.11.2022

«En un país donde cualquiera puede caer súbitamente en la miseria, la relación con la ilegalidad es siempre confusa. No pronunciarse es perpetuar la impunidad; pero condenarla, así sin más, es condenarse también. Solo es cuestión de tiempo: te alcanza el crimen, o la muerte.» Otra perspectiva de los debates de seguridad en curso, esta vez con ejemplos de nuestra historia y literatura reciente.

En mayo de 1818, un mes después de ser arrestado por protestar la ejecución de su compañero José Miguel Neira y de los hermanos Carrera, murió Manuel Rodríguez. La causa de muerte fueron los culatazos en la cabeza propinados por el coronel Rudencindo Alvarado junto a dos subalternos. Los golpes sucedían a un disparo por la espalda, múltiples cortes de sables y perforaciones de bayonetas en el tórax. El coronel Alvarado era cercano al gobierno constituido de O’Higgins, quien, según dramatizó Vicuña Mackenna, ya le había advertido a Rodríguez de las consecuencias de sus actos insurreccionales. Los revueltos independentistas estaban construyendo el nuevo Estado; ya no había espacio para los excesos de una juventud que no había envejecido más de diez años.

No faltaban razones, sin embargo, para los exabruptos de Rodríguez, quien entraba a caballo y sin permiso al palacio de gobierno. Si bien había nacido en cuna elegante, su rabia por la muerte del bandido Neira, descendiente de Los Pincheira, lo había empujado a igualarlos en la muerte. Para la patria naciente, el guerrillero era el héroe astuto y mañoso que necesitaba con el fin de levantar a las masas y derrotar a sus enemigos. Para la patria nacida y consolidada, Manuel Rodríguez era un criminal. Pero ¿Cómo es posible que la nación fuera parida por un delincuente?

¡Qué entrañable relación tenemos los nacidos en Chile con el crimen!

Para el crítico Franklin Quevedo Rojas, en su ensayo La tristeza del chileno, el bandidaje es una de las causas del pesimismo chileno. Y si bien estamos lejos de la República de los Piratas en las Bahamas, todos sin distinción intimamos con la ilegalidad, en capas de miedo y complicidad que forjaron con el tiempo, «una sociedad amenazada y sufriente» [Quevedo 2000, p.169].

Se pensará tal vez que esta forma de relacionarnos viene del espíritu fraudulento del alma chilena, acostumbrada al silencio, el disimulo y el sabotaje. Sin embargo, el crítico Quevedo lo adjudica a una razón más bien sabida; diríamos, casi obvia. La correría y el pillaje chileno, según explicó, no viene de ninguna otra fuente que la carencia material. Cuenta Jaime Valenzuela, en su extenso estudio del bandidaje en Curicó, que la mayoría de los reos a finales del siglo XIX eran gañanes; es decir, trabajadores sin tierra, ni ocupación fija [Valenzuela 1991, pp. 37-38]. Viviendo al dos y al tres —a veces, temporero; otras constructor, carretonero o mozo de establo—, el gañán solitario encontraba asueto en las bandas de cuatreros, que le daban la solidaridad que su propia comunidad le había negado. Cuatro versos escritos en las paredes de una cárcel chilena —recuerda Franklin Quevedo— muestran la manera en que el origen social manifestaba la delincuencia como un destino:

En este lugar maldito

donde reina la tristeza

no se castiga al delito

e castiga la pobreza.

En un país donde cualquiera puede caer súbitamente en la miseria, la relación con la ilegalidad es siempre confusa. No pronunciarse es perpetuar la impunidad; pero condenarla, así sin más, es condenarse también. Solo es cuestión de tiempo: te alcanza el crimen, o la muerte.

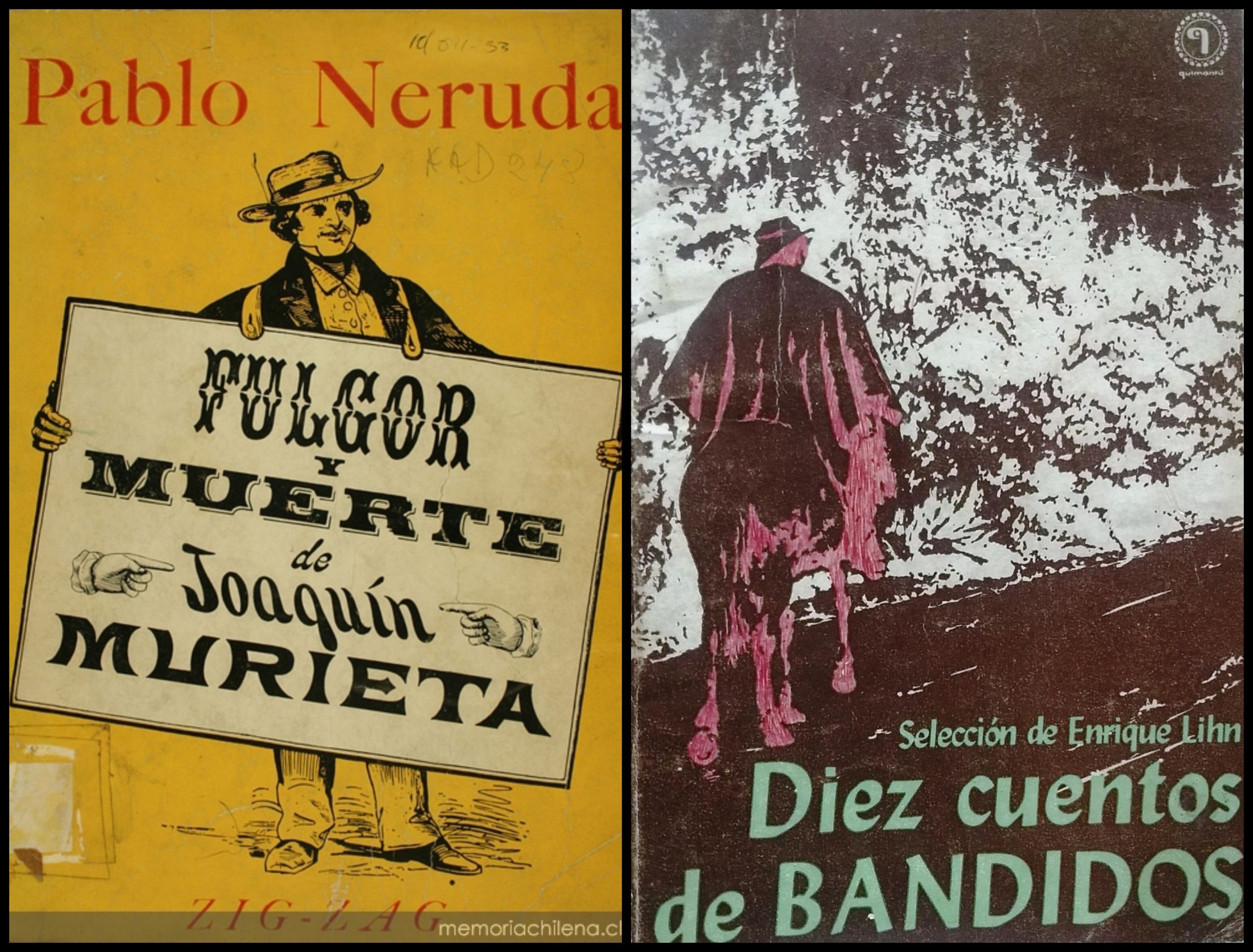

Esta tradición no ha sido, en todo caso, siempre elevada a la altura del relato nacional. Decía Enrique Lihn en su recopilación de cuentos sobre bandidos que la imaginación decimonónica chilena fue poco gentil con los que rompían la ley. Faltaron los bandidos que vienen a vengarse de las injusticias de la sociedad, como los de Schiller, o figuras épicas de la talla del Martín Fierro en Argentina y el místico Antônio Conselheiro en Brasil.

No sería sino hasta la llegada de «una perspectiva antiimperialista», nos cuenta Lihn, que el bandido chileno adoptaría la paradójica imagen justiciera de Robin Hood. Fue Pablo Neruda precisamente quien rescató la historia del bandido Joaquín Murieta de un libro del folletinesco Robert Heynne, y la volvió ópera junto al compositor Sergio Ortega. Y aunque Murieta nunca fue chileno, sino mexicano, el relato del poeta militante apelaba a un deseo popular al que la literatura chilena todavía no le había dado forma heroica.

Pero sí deambulaba su fantasma. Y es que los bandoleros representaban esa necesidad visceral de rebelarse en contra de la violencia compartida de la sociedad y la naturaleza. Juan Godoy distingue, en su Breve ensayo sobre el roto, la obediencia del huaso, quien «a causa de

su labor agrícola, lo caracteriza su previsión económica», de la desobediencia del roto, también figura campesina, pero que se rebela contra el orden colonial de los patrones desde la época de la encomienda.

Originalmente, el roto chileno evocaba a los andrajosos soldados de Diego de Almagro que acabaron a fuerza de sobrevivencia y traición con el conquistador Francisco Pizarro. La imagen del roto fue adaptada a las necesidades del frágil Estado chileno, y dio este viejo nombre a los soldados de origen humilde que dieron el triunfo a Chile en la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Este mismo discurso nacional dio su impulso a las sanguinarias fuerzas chilenas de la Guerra del Pacífico. Se fortalecía nuestro país con la obediencia de los desobedientes. El roto fue la punta de lanza del belicoso Estado chileno. Pero el bandolero que dormía dentro del roto no perdió su lugar crítico e incómodo en la imaginación chilena. Para Juan Godoy, los rotos «viven el instante. Exponiendo sus vidas. Son dueños de sí. Dueños de nada.»

El Monumento al Roto Chileno, de Virginio Arias, muestra un joven pícaro y desenfadado portando un rifle con la misma gracia que una guaripola. Su sonrisa nos recuerda desde Plaza Yungay, en Santiago, pero también en sus copias en Arica, Valdivia, y otros tantos lugares del país, que en Chile a veces es más fácil reírse de la muerte propia y ajena que entregarse a la miseria. Lo entendió muy bien Patricio Manns, quien le cantó con igual ahínco a Manuel Rodríguez y a un bandido perdido en la sierra que antes de morir llora al amor «que a solas me nombra.»

Toda historia nacional es una serie de repeticiones ocurridas más por inercia que por destino. Chile no está ajeno a estas reincidencias. Después de las rebeliones rápidamente viene la reconquista, aunque algunos les digan transición, altura de miras o grandes acuerdos. Una sombra recubre las antiguas esperanzas, y los mismos actos que mentadamente sacudieron los límites de lo posible adquieren el malhadado aspecto del delito. Pero hoy que la escasez ha vuelto al mundo, haríamos bien de abstenernos del dedo acusador, y meditar las fuerzas históricas concretas que multiplican y legitiman el crimen. No vaya a ser que la próxima vuelta del reloj no nos pille confesados y arrepentidos de que soltamos los perros contra la delincuencia, olvidando que de las ilegalidades a veces también nacen naciones. Como esta.