4-S: La Constitución del fin del mundo

26.08.2022

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

26.08.2022

«No basta la ley para transformar los hábitos en los que aprendimos a relacionarnos. Ninguna norma puede realmente producir una transformación ética, o, en términos más conservadores, una reforma de la costumbres a una escala semejante a lo que fueron casi dos décadas de dictadura y otras tres de impunidad, autoflagelación y autocomplaciencia. No requerimos nuevas normas, sino la construcción de un nuevo proyecto cultural».

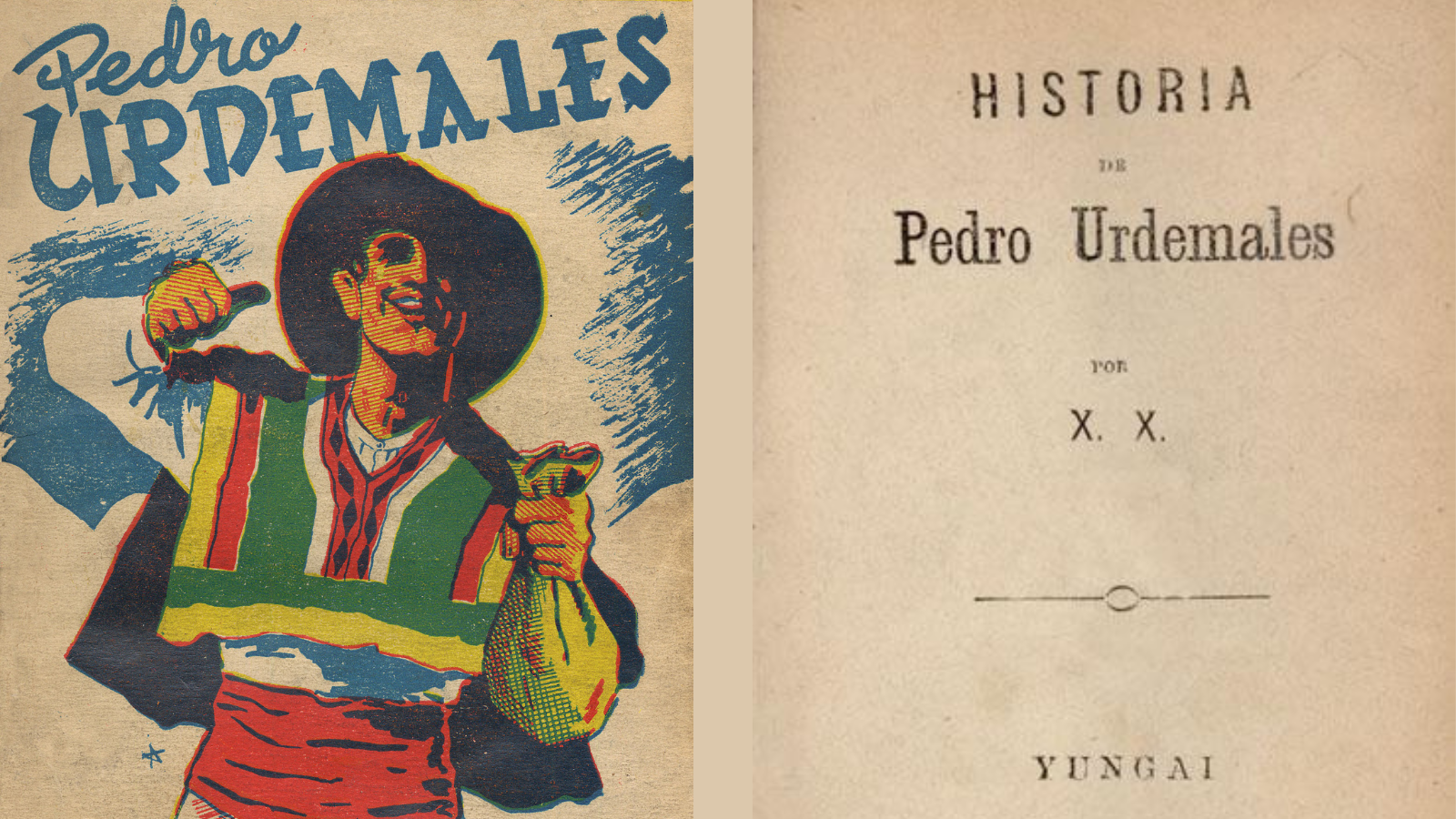

Hace siglos que la tradición popular chilena relata las pillerías de Pedro Urdemales. Se cuenta que se hacía pasar por el cartero del Más Allá, y que aprovechando las lágrimas de los deudos se quedaba con las encomiendas que le habían confiado para los finados. Que timó a un forastero haciéndole pensar que un zapallo era un huevo de yegua, o que engañó al mismísimo diablo. El investigador en folclor Fidel Sepúlveda recoge en su libro El cuento tradicional chileno la que acaso sería la historia más inquietante del bribón.

A las faldas de un cerro, pasó un campesino a caballo que vio a Pedro Urdemales sosteniendo con los dos brazos una gran piedra. Muy curioso le fue a preguntar a Pedro qué es lo que hacía, a lo que él le respondió:

«Si esta piedra se cae, el mundo se acaba.»

El campesino, viendo que el cansado Pedro podría soltar la piedra, se ofreció a sostenerla. Así fue que el justiciero campesino se quedó abrazado a la piedra, mientras Pedro Urdemales galopaba veloz con el botín del caballo robado.

Más de alguno, al oír la historia sentirá el vértigo de recibir las pesadas cargas de otros. Sin saberlo, el campesino ha quedado prendado en una decisión imposible: o continúa intentando mantener la piedra hasta que sus cansados brazos cedan, o, a imitación de Pedro, engaña al próximo jinete que se le cruce en el camino.

¿No vuelve el mismo vértigo de la piedra al acercarse el 4 de septiembre? Aunque el proceso constituyente prometió superar una serie de antiguas injusticias, es al estallido social al que todavía está innegablemente respondiendo. Se diseminó por la ciudad: no son 30 pesos, son 30 años. Sin embargo, 30 años se desbordaron en esos 30 pesos. No podemos olvidar que el Acuerdo por la nueva Constitución fue también un Acuerdo «por la paz social». Porque no supimos por décadas superar el impasse que nos dejó la dictadura; ni su impunidad, ni sus instituciones. La Constitución que nazca, ahora o en unos años, nacerá con un destino preeminente: detener la violencia general.

Todo sistema legal puede declarar —y el nuestro, de hecho, lo declara implícitamente— ciertos grado y tipos de violencia que son aceptables. El derecho a manifestarse, por ejemplo; regulado en la forma de un «derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas» (CPC art. 19 nº 13) intenta absorber dentro de un rango la potencial violencia de la protesta social en un marco legal restringido [1]. La ley sabe que, así como cae una piedra por la fuerza de gravedad, así también retornará la violencia. Las instituciones pueden contenerla; no suprimirla.

La cara trágica de la asunción institucional de la violencia emerge cuando la protesta adquiere tal intensidad que amenaza no una parte sino la totalidad del sistema legal. Discutiremos durante décadas el significado último del estallido social. Daremos diversas razones de su causa, sus efectos y su justicia. Pero incluso en este desacuerdo, lo que no podemos omitir es su intensidad. Todavía resuenan las desacreditadas palabras del ex presidente Sebastián Piñera: «Estamos en guerra…». La desobediencia general, la diseminación de la protesta social y la exacerbada fuerza policial hasta el agotamiento hicieron del estallido una forma potencial del fin del mundo. Al menos, el fin de un mundo constituido por la serie de injusticias y jerarquías que desde hace tiempo el progresismo decidió llamar ‘neoliberalismo’ (aunque perfectamente podría tener otros nombres). Cualquiera sea el resultado en las urnas, la fuerza de gravedad de esta potencial violencia no dejará de pender sobre nuestras cabezas.

Por eso, no es extraño que la Constitución adquiera la dimensión de la piedra de Pedro Urdemales, con la amenaza de que —en caso de fracasar el proceso— se vuelva a terminar el mundo. El cuento popular, sin embargo, esconde una salida a plena vista en un juego de perspectivas. Leemos con vértigo que no hay salida, y que el campesino ha quedado atrapado en sus propias decisiones. Lo que no advertimos de inmediato es que ni Pedro ni el campesino relatan la historia, sino que lo hace un imperioso cuentacuentos. El relato funciona porque Pedro Urdemales convence al campesino que soltar la piedra efectivamente traerá el fin del mundo. Pero ¿qué pasaría si confiáramos menos en la piedra?

El estímulo que dio origen al proceso constituyente fue detener la violencia. Esto no quiere decir que haya sido suficiente. Si confiamos en que el reclamo que justificó históricamente la violencia del estallido fueron efectivamente treinta años, entonces, se observa con mayor claridad la dificultad de derrotar décadas mediante un ejercicio normativo, por más que sea honesto y comprometido. Si neoliberalismo es el nombre que se escogió para el enemigo —ese que justifica, produce, y disemina la violencia—, es al neoliberalismo que cultivamos y seguimos cultivando cotidianamente al que es necesario asediar. Pero no basta la ley para transformar los hábitos en los que aprendimos a relacionarnos. Ninguna norma puede realmente producir una transformación ética, o, en términos más conservadores, una reforma de la costumbres a una escala semejante a lo que fueron casi dos décadas de dictadura y otras tres de impunidad, autoflagelación y autocomplaciencia. No requerimos nuevas normas, sino la construcción de un nuevo proyecto cultural.

Más que volver a cargar exclusivamente una nueva piedra del fin del mundo, es urgente asumir la posición del cuentacuentos y volver a mirar la larga historia de sus traspasos. En otras palabras, asumir la tarea de construir y empujar una nueva cultura común, un relato que haga sentido a una gran mayoría de nuestro país de la serie de sucesiones de poder que ha vivido. Es en este ejercicio de relatar juntos otra vez la historia de nuestros dolores que, como escribió Joaquín Trujillo, «las recriminaciones tienden a diluirse.»

Desde el progresismo que ha promovido con más fuerza el proceso constituyente, los responsables de esta tarea no son los convencionales, sino que esta corresponde al gobierno y sus partidos. Pero aún es más una carencia que una obra en construcción, al menos desde las costas del gobierno. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha tendido a resolver el problema cultural a un nivel gremial, enfocándose en las demandas de los trabajadores de la cultura a través de un bono, la creación de un estatuto que regule este tipo de trabajo, y una reforma a la concursabilidad. Nada respecto a cómo comprender los horizontes prometidos para este nuevo Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido que suplementar la falta de una lectura geopolítica a largo plazo afirmándose en una nostalgia latinoamericanista (que privilegia la región sobre las alianzas ideológicas), o la capitalización política del respeto a los derechos humanos (acuerdo básico para cualquier democracia, que sin embargo no deja de ser un mínimo). Los partidos políticos, por su parte, se encuentran en un periodo inestable, en el que inesperadas alianzas podrían acabar, entre otras cosas, con la fusión de las colectividades del Frente Amplio en un solo conglomerado, y la consolidación o quiebre del mismo FA con el PC y el PS. Ante esta coyuntura, el estado del debate es casi regresivo, y se requerirá, como apunta Claudio Pérez, de un arduo trabajo de maduración del sistema político. Al reanalizar tácticamente las alianzas de gobierno se están reconfigurando las narrativas e identidades de lo que significa cooperar o no en un proyecto común de izquierda, pero también el significado profundo de la militancia en cada partido.

Tanto los adherentes del Apruebo como los del Rechazo se han visto obligados a ofrecer reformas luego del 4 de septiembre. Y, como el campesino de la historia, se siguen pasando la piedra. Todavía, sin embargo, nadie aprovecha la oportunidad de pensar seriamente cómo defenderán sus propias posiciones de cara a las demandas de un pueblo que ninguna ley puede contener. Y así contarnos nuevamente el cuento de este país, para evitar que Pedro Urdemales vuelva a arrancarse en el caballo de la historia mientras sostenemos la pesada piedra de nuestra convivencia política.

[1] Me refiero a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional que en su artículo 4 inciso segundo literal c) entrega al delegado presidencial la facultad de autorizar reuniones, y al Decreto Supremo N° 1.086 de 1983 del Ministerio del Interior que entrega a la policía la facultad bajo ciertas condiciones de disolver la protesta.