Lo que los liberales no nos quieren decir

29.06.2022

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

29.06.2022

Un mercado sin la regulación adecuada y un Estado reducido en sus funciones no son medidas «de libertad», como algunos sostienen. Más bien, todo lo contrario, precisa la opinión de esta columna para CIPER.

El tema de la libertad resurge hoy en el debate político. Ante el avance de la izquierda en Latinoamérica, políticos y politólogos de los sectores más conservadores, así como medios de amplia lectoría entre las élites, han vaticinado las peores suertes para la región, incluso con tintes hecatómbicos. Enfrentamos, según ellos, un populismo que pondrá en peligro las libertades más fundamentales de la sociedad.

No cabe duda de que la libertad es una de las prerrogativas más esenciales del ser humano, muchas veces conseguida mediante el pago de precios incalculables en beneficio de la paz y la justicia. Pero ante un mundo globalizado, covidizado e inflacionado, esta ha adquirido tintes particulares, en atadura con los intereses del emisor: para el pensamiento liberal (y libertario), la libertad se presenta hoy como requisito indispensable para el crecimiento económico y una mejora en el estándar de vida de las personas. El vínculo entre la teoría y la promesa liberal no es, estimo, ninguna coincidencia; y menos hoy en Latinoamérica.

Como uno de los últimos reductos en que el neoliberalismo se impuso sin cortapisas, nuestra región ofrece interesantes incentivos tributarios para atraer empresas extranjeras. Numerosos think tanks de orientación liberal se han ido consolidando en Sudamérica en promoción de medidas y estudios a favor de la libre competencia y la desregulación del mercado que satisfacen a las élites políticas y económicas. Muchos de los benefactores de estos centros de estudios son, paradojalmente, grandes consorcios y empresas extranjeras cuyos países de origen cuentan con Estados reguladores y un sólido sistema de protección social, sostenido gracias a la aplicación de fuertes políticas proteccionistas y altas tasas impositivas.

Pero la bandera latinoamericana-liberalista no dice relación con el pensamiento clásico de esta corriente, ni menos con sus más esenciales ideales. Partamos diciendo que el liberalismo fue una corriente filosófica que surgió en la Inglaterra del s. XVII, a favor de la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica, y la búsqueda del progreso material de los pueblos. Reaccionó fundamentalmente en contra del paradigma de las monarquías absolutas, hereditarias, aquellas en las que el rey era considerado la imagen animada de Dios en la tierra (por eso su poder era indelegable y la permanencia en él, in aeternum). Con la llegada de la Ilustración, el absolutismo concentró aún más poder y redujo los servicios públicos en pro de aumentar el aparato estatal —formado esencialmente por la burguesía y los nobles—, dando origen a una anquilosada burocracia. Los reyes ilustrados gobernaban con la intención de hacer felices a sus soberanos, pero sin consultarles ni hacerles partícipes de sus decisiones (por eso al período se le llama «despotismo ilustrado»). Mientras perseguían acrecentar sus arcas fiscales y conquistar un puesto en la historia universal, los estratos más pobres a su cargo carecían de igualdad, libertad y, especialmente, del derecho a tener bienes.

El liberalismo originario tuvo la virtud de romper el paradigma del origen y ejercicio del poder soberano mediante la legitimización de las libertades civiles y económicas de los súbditos. Es decir, consolidó la igualdad entre las personas, independiente de su clase social; así como su derecho a no ser sometidas a la obediencia irrestricta a un monarca absoluto y a tener una propiedad (tal como un terreno de cultivo). Por eso se dice que el liberalismo promovió la limitación del poder del Estado, y fue la corriente de pensamiento en la que luego se fundamentaron tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes —ya no concentrado en uno solo, sino que en tres—, dando origen al Estado moderno que hoy conocemos.

El liberalismo clásico logró, entonces, poner fin al Estado absolutista, burocrático, carente de mecanismos de regulación de poder y que sólo beneficiaba a una aristocracia permisiva y condescendiente.

Sin embargo, dos siglos después los principales representantes del liberalismo —en especial, aquellos en nuestro continente— parecen contradecir aquel espíritu originario con sus críticas al Estado moderno: reprueban la existencia del aparato estatal y apelan a su mínima existencia, junto con hacer hincapié en la libertad económica, la reducción de las regulaciones económicas públicas y la no intervención del Estado en la economía. Sostienen que el mercado se regula sólo —la «mano invisible», de Adam Smith—, y que así la ley de oferta/demanda beneficia al conjunto de la sociedad de una manera indirecta. Es por eso que los liberales justifican que no hay nada malo con que cada persona busque su interés individual.

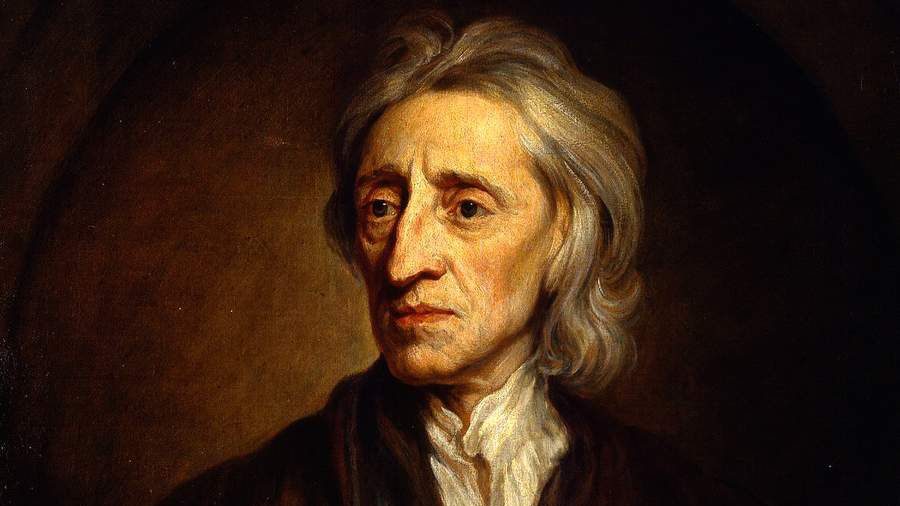

Pero gracias a que el liberalismo de los siglos XVII y XVIII se enfrentó al Estado absolutista monárquico, hoy contamos con Estados de poderes separados e independientes entre sí (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cuya intromisión en los asuntos públicos es regulada. Criticar el tamaño del Estado contemporáneo citando a liberales como Locke [foto superior], Montesquieu, Quesnay, Voltaire, Rousseau o Diderot es, por eso, una aberración histórica (que, básicamente, mezcla peras con manzanas).

Quienes hoy representan al liberalismo latinoamericano reclaman en contra de un Estado al que consideran excesivamente grande, sostenedor de burócratas de poco trabajo y mucho poder y control. Sostienen que una menor intervención de su parte —sobre todo, en lo económico— fomentaría una mejor sociedad. Pero no corresponde asociar al aparato público contemporáneo, hijo del Estado moderno —que los propios liberales promovieron—, rasgos del Estado absolutista. No resulta coherente que en pleno siglo XXI se critique un modelo de Estado que ya no existe. Ni tampoco que se descuide la importancia de la regulación económica en países en los que la «mano» de Smith y el neoliberalismo de Friedman no consiguieron evitar episodios de colusiones entre empresas, repactación unilateral de créditos, entramados de oligopolios legales y abuso de posición dominante.

Cuando John Locke (1632-1704) hablaba de fomentar la propiedad privada no pensaba precisamente en la rebaja de impuestos para obtener un mayor margen de ganancia ni en crear un monopolio al margen de cualquier regulación: apenas imaginaba un terreno en el que cultivar papas. El filósofo inglés entendía la propiedad privada como una institución fundamental para preservar la libertad y restringir la discrecionalidad y los abusos de los gobernantes.

Muchos hablan de Inglaterra como la cuna del liberalismo, pero omiten decir que es hoy uno de los países más proteccionistas del mundo, amén de ser una de las potencias mundiales. Por supuesto, olvidan también señalar que posee uno de los sistemas de seguridad social más sólidos y eficientes, como lo es el NHS para las prestaciones públicas de salud, institución que llena de orgullo a los ingleses y que ningún gobierno conservador ha logrado eliminar.

Es hoy Helena Rosenblatt una de las pocas voces que se autodefinen como liberales y que sin embargo toma resguardos de las falacias asociadas a esta corriente. En La historia olvidada del liberalismo: desde la antigüa Roma hasta el siglo XXI, advierte sobre la pérdida de algunos valores liberales esenciales: «Me temo que nos hemos vuelto demasiado individualistas», comenta allí.

Para la destacada académica habría demasiado énfasis en los derechos, opciones e intereses individuales, en desmedro de la comunidad y la ciudadanía. Si bien los derechos individuales son importantes, necesitan un cierto equilibrio, considera: «El liberalismo tiene los recursos para salvarse y emerger más fuerte si aprende de su propia historia. Su próximo reto: adaptarse a los cambios que provoque el coronavirus en nuestras sociedades».

Es efectivo que una persona sin libertad encuentra más obstáculos en su desarrollo; y, desde ese punto de vista, es posible darle la razón a la máxima de Amartya Sen (en su libro Desarrollo y libertad). Sin embargo, es necesario colocar tal aseveración en un contexto adecuado: en sociedad todos deben tener derecho a desarrollarse, y para ello es necesario que se creen espacios y medios comunes de crecimiento y progreso. Luego, una vez satisfechas las necesidades básicas de todo individuo, es posible ampliar las libertades.

Dicho en otras palabras: una persona detenida en contra de su voluntad difícilmente querrá aprender a leer o cuidar su salud, pero una persona pobre con acceso a buena educación y servicios de salud sin duda tendrá más posibilidades de salir de la pobreza y, con eso, ser más libre.

Hoy los liberales rechazan todo avance en la consolidación de los derechos sociales o prestacionales propuestos en el borrador de nueva Constitución para Chile, pues postulan que, de aprobarse, nos veríamos privados de la posibilidad de elegir cómo ejercer otros. Sin embargo, callan ante el hecho incuestionable de que muchas personas en Chile no tienen efectivamente posibilidad de elegir, en un modelo de oferta y demanda de bienes de consumo dirigido por y para el mejor postor. El mercado desregulado es como un poder soberano, que decide quién puede elegir y quién no. Así, lo que en otros países son considerados derechos, en Latinoamérica persisten como privilegios. Está en nuestras manos darle el real significado y alcance al concepto de libertad.