CIPER ACADÉMICO / ANÁLISIS

La teoría del complot en el Estallido chileno: un examen crítico

20.03.2021

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

CIPER ACADÉMICO / ANÁLISIS

20.03.2021

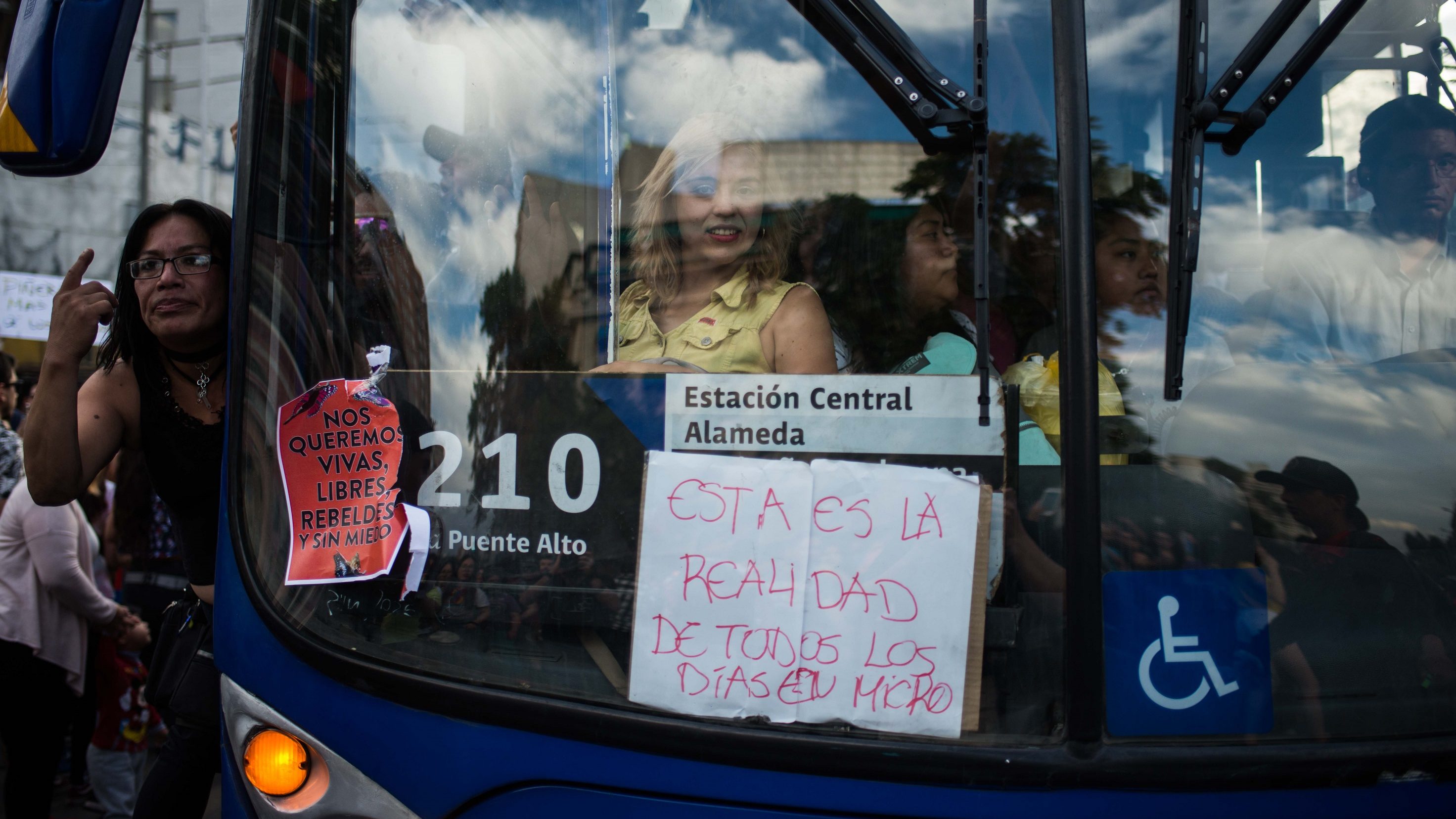

El divorcio entre las élites y los problemas de las personas es un factor común en la ola de protestas que sacude Latinoamérica en los últimos años, dicen los autores. Argumentan que también fue similar la forma en que reaccionaron los distintos gobiernos: descartando la validez del malestar social y atribuyéndolo a acciones instigadas por motivos ideológicos o criminales. Esta columna analiza el caso chileno y particularmente la narrativa que desplegó el gobierno de Sebastián Piñera para explicar el estallido social. Desde la “teoría de la agitación” a la “teoría del lumpen”, el Presidente buscó “no solo deslegitimar las demandas sociales sino también propagar un discurso que justificara la represión contra la disidencia.”

Esta columna está basada en el artículo «Scapegoats of the 2019 Chilean Riots: From Foreign Intervention to Riff-Raff Involvement», publicado en SAIS Review of International Affairs 40(2): 121-35.

TRANSPARENCIA:

Los autores/as no trabajan, comparten o reciben financiamiento de ninguna compañía u organización que pudiera beneficiarse de este artículo. Además, no deben transparentar ninguna militancia política ni afiliación relevante más allá de su condición de académico investigador.

En 2019 América Latina se enfrentó a una masiva ola de protestas. Similar a otros eventos en el mundo, millones de personas se volcaron a las calles para desafiar a sus gobiernos. En la mayoría de estos casos las protestas estuvieron seguidas de disturbios a gran escala. En Venezuela y Bolivia, estallaron ante las acusaciones de fraude electoral, mientras que en Ecuador y Nicaragua contra las medidas de austeridad y sobreprecio de bienes esenciales. En Chile y Colombia, en cambio, las razones se vincularon a la insatisfacción socioeconómica y la represión policial. Un factor común entre todos estos casos fue el divorcio entre las élites y los problemas cotidianos de las personas.

Aunque las causas de las protestas fueran diferentes, los gobiernos latinoamericanos tendieron a enmarcarlas de manera semejante. Rechazando la posibilidad de un genuino malestar social, los gobiernos consideraron los disturbios como acciones instigadas por motivos ideológicos o criminales. Este enfoque conspirativo no fue aislado. Incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que las «dictaduras bolivariana y cubana» eran las responsables de «exportar la polarización» y de «financiar, apoyar y [promover] el conflicto político y social» en la región.

Fotos: Catalina Juger, Alfonso González, Diego Figueroa, Jorge Vargas y Eric Allende | Migrar Photo

De los estallidos en la región, Chile fue posiblemente el caso más desconcertante. Una primera razón fue el fracaso del llamado “exitoso” modelo para anticipar y conducir el malestar social a través de mecanismos institucionales. Otra razón fue el excepcional grado de violencia en las calles, a pesar de que Chile era considerado el país más pacífico de las Américas.

Iniciado el 18 de octubre, las primeras seis semanas del Estallido dejaron 34 fallecidos, 3.000 heridos y casi 20.000 detenidos. Las denuncias de violaciones de los derechos humanos conmocionaron al mundo. En términos de daño material, 25 estaciones del metro fueron incendiadas, 200 tiendas fueron saqueadas y hubo más de 300 ataques a sedes policiales. Ante este violento contexto, el gobierno de Sebastián Piñera se quedó sin explicaciones. Este desconcierto quedó magistralmente reflejado en la filtración de un mensaje de WhatsApp de la primera dama, Cecilia Morel, advertía que las masivas protestas eran como una «invasión extraterrestre».

¿Cómo enmarcó el gobierno de Piñera el origen de la violencia callejera durante el estallido? ¿Qué narrativa desplegó para explicarla? En este artículo argumentamos que el Ejecutivo chileno siguió la teoría del complot, interpretando los disturbios como acciones premeditadas y no como espontáneas manifestaciones. Analizando un conjunto de eventos y discursos ocurridos antes y después del Estallido, demostramos cómo el gobierno de Piñera construyó dos explicaciones sobre el origen de la violencia. La primera fue la “teoría de la agitación”, en la que se responsabilizó como promotores de sabotaje a regímenes extranjeros de izquierda. La segunda explicación fue la “teoría del lumpen”, que puso el foco en los anarquistas y narcotraficantes y su intención de erosionar el Estado de derecho. Al optar por esta narrativa, concluimos que el gobierno de Piñera buscó no solo deslegitimar las demandas sociales sino también propagar un discurso que justificara la represión contra la disidencia.

Los disturbios—o estallidos sociales—se definen como eventos de violencia colectiva volátil y efímera que, dirigidos esencialmente contra objetivos materiales, carecen de liderazgos o de una agenda clara. Los disturbios históricamente se han asociado a múltiples causas. Existen teorías que explican su origen como el resultado de malestares estructurales en la sociedad (Wacquant y Howe 2007), como reacción a la represión policial (Drury y Reicher 2000), como último recurso para revertir medidas abusivas de los gobiernos (Walton y Seldon 1994), o incluso como expresiones de pura irracionalidad (Le Bon 2009).

Desde la perspectiva de los gobiernos, sin embargo, los disturbios tienden a vincularse predominantemente con motivos conspirativos (Snow 2007; Newburn 2018). Uno de estos enfoques es la “teoría del lumpen”, que sostiene que los disturbios son típicamente desplegados por grupos antisociales que, al ser excluidos de la vida comunitaria, desarrollan una mayor predilección por el comportamiento violento. Otro enfoque de este tipo es “la teoría de la agitación”. Ella plantea que los actos violentos son instigados por agentes clandestinos que se benefician del caos y el desorden. En ambos enfoques, la violencia es desprovista de cualquier motivación política.

¿Por qué el gobierno (y la élite) definió una teoría del complot? Creemos que la razón esencial fue justificar un camino claro para limitar la violencia en las calles a través del control policial

En la historia reciente de Chile, los disturbios han sido eventos aislados. Después de la dictadura de Pinochet, los niveles de polarización disminuyeron y las condiciones materiales mejoraron, lo que redujo drásticamente la explosividad social en las calles. Durante este periodo las protestas no-violentas se convirtieron en la forma más habitual para expresar el disenso. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente con el Estallido social de 2019. Desde entonces, investigadores y líderes de opinión han debatido sobre los orígenes de la violencia callejera, adoptando algunos de los enfoques teóricos comentados anteriormente. Académicos como Kathya Araujo, Nicolas Somma, y Sofía Donoso, entre otros, han visto en la privación socioeconómica una raíz de las acciones violentas. Por el contrario, columnistas dominicales como Daniel Mansuy y Carlos Peña han enmarcado la violencia como simples actos de una multitud «nihilista» y “emocional”, respectivamente. Mario Waissbluth, por su parte, la entiende como una trama oculta entre grupos anarquistas y narcotraficantes.

En el enfoque conspirativo, en cambio, están Luis Larraín y Gonzalo Cordero, quienes enmarcaron los disturbios como un intento fallido de golpe de Estado. ¿Los responsables? Grupos de extrema izquierda apoyados por Venezuela y Cuba. Con la excepción del enfoque sobre los malestares estructurales, ninguna de estas acusaciones ha proporcionado evidencia empírica que respalden sus premisas.

Créditos: Migrar Photo

Desde que estallaron los disturbios el 18 de octubre de 2019, el gobierno de Piñera descartó los sentimientos colectivos de injusticia social como posibles causas de la violencia. En su lugar, el gobierno optó por adoptar una explicación donde los factores causales trascendieran su esfera de responsabilidad. De este modo, la teoría del complot fue presentada a la opinión pública en dos variantes: sabotaje interno y externo. Aunque hasta ahora no existe evidencia respecto de su origen, ambas hipótesis fueron desplegadas directamente por el presidente o por su círculos más cercanos. Como se describirá a continuación, estas dos hipótesis tomaron forma a través de múltiples plataformas: reportes oficiales, información filtrada, discursos presidenciales, o declaraciones de ministros y altos asesores del gobierno.

Esta hipótesis afirma que los disturbios fueron un intento de desestabilización contra el gobierno de Piñera instigado por regímenes extranjeros de izquierda. Las principales acusaciones recayeron sobre Venezuela, Cuba y Rusia en base a dos supuestos ideológicos. Primero, estos países habrían buscado deslegitimar el modelo neoliberal chileno ya que su estabilidad menoscababa la alternativa del socialismo en el contexto de América Latina. En segundo lugar, estos regímenes habrían buscado represalias contra Chile por liderar regionalmente la caída no violenta del régimen de Nicolás Maduro.

Según esta hipótesis, los orígenes de esta revancha ideológica se remontarían a marzo de 2018, cuando Piñera asumió la presidencia por segunda vez y estableció un giro radical en la relación de Chile con Venezuela.

Para Piñera, el régimen bolivariano era el responsable de deteriorar la democracia y destruir la economía del país, provocando una severa crisis doméstica y regional. Esto lo habría llevado a desplegar un fuerte rol opositor contra el régimen bolivariano. Fueron varios los frentes de batalla. En términos discursivos, Piñera cuestionó reiteradamente la legitimidad de Maduro en instancias internacionales. En la Asamblea General de la ONU de 2018 y 2019, Piñera lo acusó de “eternizarse en el poder” y liderar “una dictadura corrupta e incompetente que no respeta los derechos humanos” y que sostendría “innegables vínculos con el narcotráfico”.

Piñera también realizó acciones concretas, como el apoyo a destacados líderes de la oposición al régimen. Esto incluyó reuniones y cartas públicas a varios disidentes, ofreciendo incluso asilo diplomático en la embajada chilena en Caracas. En mayo de 2018, cuando Maduro obtuvo el 68% de los votos en unas cuestionadas elecciones presidenciales, Piñera calificó la victoria de ilegítima, reconociendo a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela.

Créditos: Migrar Photo

Desde entonces, Piñera promovió la participación de Guaidó en escenarios multilaterales, como el Grupo de Lima, PROSUR y la OEA, y también le proporcionó soporte logístico. En febrero de 2019, por ejemplo, Piñera se unió a Guaidó en un masivo acto benéfico en Cúcuta, Colombia. Según informes oficiales, el aporte económico del gobierno chileno fue de USD 135.327. Meses después, Guaidó reconocería que el apoyo de Piñera había sido «fundamental para la causa venezolana».

Cuando los disturbios estallaron en octubre de 2019, este conjunto de acontecimientos fortaleció la hipótesis de la represalia bolivariana. Según esta perspectiva, el gobierno de Maduro esperaba una oportunidad política para tomar revancha de la administración Piñera, con Cuba y Rusia como sus aliados más cercanos. A finales de 2019, después de resistir meses de movilizaciones, las protestas en Venezuela habían disminuido. En Chile, en cambio, las manifestaciones aumentaban debido a los reclamos por las alzas en las tarifas de transporte. En este contexto, el régimen bolivariano habría encontrado una oportunidad perfecta para desplegar un plan de desestabilización en Chile. Este plan habría comprendido la movilización de agitadores en la capital, la difusión de rumores y falsas acusaciones de represión policial.

Convencido de la intervención extranjera, Cristian Larroulet, uno de los más influyentes asesores del presidente Piñera, habría declarado en privado: "Denunciar la dictadura venezolana no es gratis".

Para la teoría del complot, TeleSUR (canal de televisión patrocinado por el gobierno de Venezuela) y las campañas en las redes sociales habrían jugado un papel clave en influir la agenda. Este era el mensaje subyacente en un informe oficial del gobierno chileno, donde se daba cuenta de más de cuarenta mil tweets con el hashtag #RenunciaPiñera y #ChileViolaLosDerechosHumanos provenían de cuentas de redes sociales ubicadas en Caracas. Al fomentar este caos en las calles y plataformas digitales, por tanto, el régimen de Maduro habría facilitado las acciones violentas de la multitud chilena. Convencido de la intervención extranjera, Cristian Larroulet, uno de los más influyentes asesores del presidente Piñera, habría declarado en privado: «Denunciar la dictadura venezolana no es gratis».

Después del 18 de octubre, tres eventos concretos contribuyeron a reforzar la hipótesis de la represalia extranjera. El primero fue la provocadora declaración del régimen bolivariano sobre la situación en Chile. El 20 de octubre, Maduro elogió las protestas como una «revolución social» y aseguró que estaban en línea con el «plan» propuesto por el Foro de Sao Paulo contra los regímenes capitalistas de la región. Esos mismos días, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido, afirmó que los disturbios en Chile y el resto de América Latina eran «sólo la primera brisa» de un próximo «huracán bolivariano». El segundo hecho fue la llamada del presidente Donald Trump a Piñera a finales de octubre. Según la Casa Blanca, Trump habría alertado a su par de los «esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia y la sociedad» en Chile, aunque no especificó qué países estaban involucrados. En tercer lugar, la filtración de tres informes confidenciales elaborados por los servicios de inteligencia chilenos. Sin ninguna prueba sustancial, estos confirmaban que ciudadanos «venezolanos y cubanos» habrían jugado «un papel activo como agitadores en actos de violencia». Uno de los informes incluso fue más allá al afirmar que las agencias de inteligencia de Venezuela y Cuba, respectivamente el SEBIN y el G2, habían preparado una «ofensiva insurreccional», y trajeron a Chile «600 agentes clandestinos», entrenados en guerra de guerrillas urbanas.

A raíz de todos estos hechos, el 11 de noviembre el presidente Piñera confirmó en sus propias palabras la «participación de gobiernos extranjeros» en el Estallido.

Distinta a la hipótesis sobre la intervención extranjera, este enfoque sostuvo que los hechos de violencia fueron un sabotaje articulado internamente desde Chile. En particular, grupos articulados de anarquistas y narcotraficantes, aunque por motivaciones diferentes. Mientras que los anarquistas buscaban socavar el orden institucional de la élite, los narcotraficantes en cambio buscaban reducir el control policial para ampliar sus mercados ilegales en zonas periféricas.

De este modo, basados en la “teoría del lumpen”, los disturbios habrían sido eventos espurios que nada tenían que ver con las demandas mayoritarias de la población.

Para ambos grupos, el gobierno de Piñera habría sido un objetivo de desestabilización particularmente atractivo. En el caso de los anarquistas, Piñera representaba el establishment y la defensa del statu quo. De este modo, el presidente no sólo era la máxima autoridad de un sistema hiperpresidencialista, sino también el líder de una coalición reticente a los cambios. En un contexto de severa crisis de representación, esta combinación habría exacerbado el malestar social entre los grupos marginalizados.

Para los narcotraficantes, el gobierno de Piñera encarnaba un obstáculo para el desarrollo de su mercado ilegal. Este argumento encontraba fundamento en el discurso de mano dura que Piñera desplegó en la campaña presidencial de 2017. Una vez en La Moneda, Piñera habló de «guerra» contra el narcotráfico y no dudo en desplegar medidas con impacto en la opinión pública. Esto incluyó, por ejemplo, redadas masivas en barrios periféricos y la incorporación de las fuerzas armadas en la protección de las fronteras. Como resultado, argumenta esta hipótesis, las bandas criminales habrían perdido el poder en las calles, lo que motivó acciones de desestabilización contra el gobierno.

Créditos: Migrar Photo

Al tener un enemigo político compartido, los grupos anarquistas y narcotraficantes habrían establecido una forma avanzada de colaboración. El objetivo central habría consistido en facilitar las condiciones para la ocurrencia de disturbios a gran escala en todo el país. Si los grupos antisistema estaban a cargo de crear desórdenes y barricadas en las zonas urbanas, los narcotraficantes se habrían dedicado al saqueo de supermercados y al ataque de sedes policiales y estaciones de metro en las zonas periféricas.

Para Karla Rubilar, entonces ministra vocera de gobierno, varios hechos confirmaban esta «bien organizada» coordinación entre los grupos. A su juicio, la ocupación semanal en Plaza Italia, los saqueos selectivos en supermercados, el uso de fuegos artificiales, las banderas de las barras bravas, y la formación de colectivos de manifestantes dedicados a enfrentarse físicamente a la policía (la llamada Primera línea), todas ellas eran pruebas suficientes de esta alianza narco-anarco.

Desde la perspectiva de la ministra, esta caótica rutina habría favorecido la expansión de los mercados ilegales en la medida que los grupos criminales podían traficar «durante el día lo que solían hacer por la noche». Del mismo modo, como la policía concentraba sus esfuerzos en materias de orden público, los narcotraficantes habrían reforzado su control territorial en enclaves de la periferia.

La hipótesis de la alianza narco-anarco fue inicialmente difusa respecto a quiénes eran los responsables de la violencia. Esto se fue despejando a medida que los disturbios continuaban y la violencia no disminuía a pesar de la brutal represión. Cuando el 7 de octubre comenzaron las movilizaciones contra el aumento de las tarifas del metro, el gobierno de Piñera relacionó los desórdenes con el «vandalismo», un concepto lo suficientemente amplio como para incluir diferentes tipos de opositores. Por estos días Cecilia Pérez, la portavoz del gobierno, calificó a los estudiantes movilizados como «delincuentes», mientras que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, definió los episodios de evasión como «actos de delincuencia pura y dura». Estos discursos fueron la antesala del fundamento al gobierno para decretar estado de emergencia la noche del 18 de octubre. Los días posteriores, sin embargo, el gobierno fue más específico sobre el perfil y los propósitos de los eventuales responsables de la violencia. Fue así como el 20 de octubre, en cadena nacional, Piñera los calificó como «un poderoso enemigo», confirmando que tenían «un alto grado de organización, de logística propia de una organización criminal». Un mes después, el presidente avanzó en sus dichos, declarando que los disturbios estaban vinculados al «narcotráfico y a los grupos anárquicos». Esta hipótesis, basada en la “teoría del lumpen”, fue luego reforzada por algunos miembros de su gabinete. De este modo, Alberto Espina, ministro de Defensa, y Felipe Guevara, Intendente de Santiago, afirmaron que tenían «mucha información» de que los desórdenes públicos eran planificados «por organizaciones criminales, como grupos anarquistas, narcotraficantes y barras bravas».

Créditos: Migrar Photo

El estallido social de 2019 tomó por sorpresa a la élite política y económica del país. Aunque protestas anteriores y alguna literatura académica había alertaron sobre signos crecientes de descontento social, las élites fueron ciegas ante la evidencia. Como resultado, el gobierno, sus partidarios y diversos líderes de opinión pública carecieron de explicaciones sustantivas para hacer sentido a los altos niveles de violencia registrados tras el 18 de octubre. Para explicar estos hechos, el gobierno entonces redujo el origen de la violencia a una teoría del complot. Esta teoría estaba compuesta por una dimensión externa e interna. La primera consistía en la presunta intervención de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Rusia, quienes habría buscado desestabilizar la cuna neoliberal de América Latina. La segunda era una llamativa alianza narco-anarco, compuesta por grupos antisistema y narcotraficantes, desprovista de cualquier apoyo popular.

A casi 17 meses del Estallido, aun no existe evidencia creíble que confirme la participación de regímenes extranjeros ni la de grupos criminales como los promotores de la crisis social. El 14 de octubre de 2020, por ejemplo, el fiscal a cargo de múltiples casos de violencia durante el Estallido, Manuel Guerra, dijo que la posible vinculación internacional era «una cortina de humo». En paralelo, distintas pruebas acusatorias contra bandas criminales por los ataques a las estaciones de metro han sido sistemáticamente desacreditadas por el Ministerio Público hasta ahora.

¿Por qué el gobierno (y la élite) definió una teoría del complot? Creemos que la razón esencial fue justificar un camino claro para limitar la violencia en las calles a través del control policial. Está claro que el único camino posible para controlar a los eventuales agentes encubiertos internacionales o cualquier otro tipo de actividad delictiva habría sido aumentar la presencia policial. De este modo, utilizar chivos expiatorios para justificar la acción policial se consideró más fácil que abrir la ventana a los cambios políticos, económicos y sociales estructurales. Sin embargo, estas teorías del complot no desvanecieron la frustración y la rabia que siguen sintiendo muchos chilenos por las desigualdades socioeconómicas y abusos estructuralmente arraigados en la sociedad.

Araujo, Kathya. 2019. Hilos Tensados. Para leer el octubre chileno. Editorial USACH.

Bon, Gustave Le. 2009. The Crowd: A Study of the Popular Mind. The Floating Press.

Cordero, Gonzalo. 2019, Octubre 24. “Otro Chile,” La Tercera.

Drury, J., y S. Reicher. 2000. “Collective Action and Psychological Change: The Emergence of New Social Identities”. The British Journal of Social Psychology 39 Pt 4: 579-604.

Larraín, Luis. 2019, Octubre 24 “Los partidos políticos frente a la crisis,” El Líbero.

Luna, Juan Pablo. 2019, Diciembre 30. “Dudas sobre la hipótesis del saqueo anarco-narco,” Ciper Académico.

Mansuy, Daniel. 2019, Octubre 20. “La tentación nihilista,” El Mercurio.

Newburn, Tim, Trevor Jones, y Jarrett Blaustein. 2018. “Framing the 2011 England Riots: Understanding the Political and Policy Response”. The Howard Journal of Crime and Justice 57(3): 339-62.

Peña, Carlos. 2020. “La revolución inhallable,” Estudios Públicos 158: 7–29.

Sehnbruch, Kirsten y Sofía Donoso. 2020. “Social Protests in Chile: Inequalities and Other Inconvenient Truths About Latin America’s Poster Child,” Global Labour Journal 11(1).

Snow, David A., Rens Vliegenthart, y Catherine Corrigall-Brown. 2007. “Framing the French Riots: A Comparative Study of Frame Variation”. Social Forces 86(2): 385-415.

Somma, Nicolás, Matías Bargsted, Rodolfo Disi Pavlic y Rodrigo Medel. 2020. “No Water in the Oasis: The Chilean Spring of 2019–2020,” Social Movement Studies 1 (8).

Wacquant, Loïc, y John Howe. 2007. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Oxford: Polity Press.

Waissbluth, Mario. 2019, Diciembre 9. “La grave amenaza de los narcos,” El Mostrador.

Walton, John K., y David Seddon. 1994. Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustment. Wiley.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM) y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.