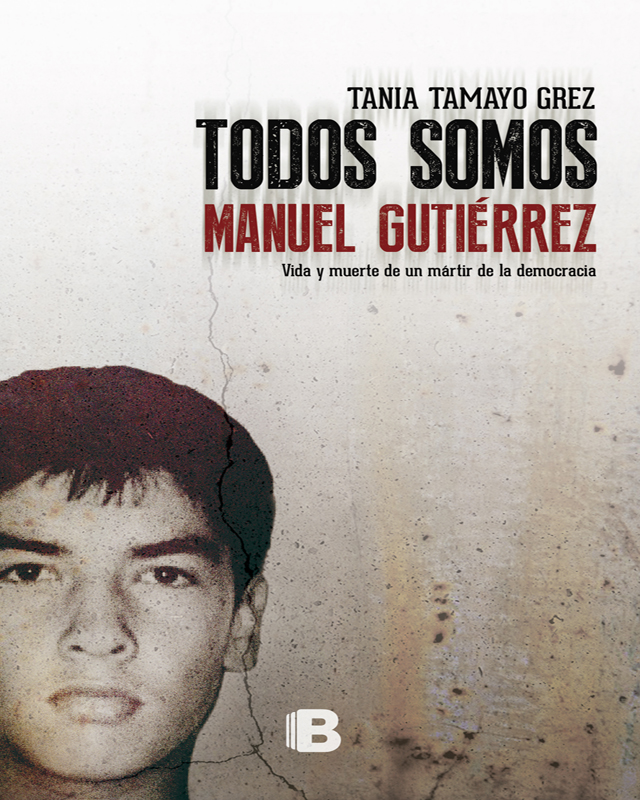

Todos somos Manuel Gutiérrez

30.12.2015

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

30.12.2015

Por Tania Tamayo Grez

Los Gutiérrez Reinoso pasaron la noche de Navidad de 1994 sabiendo que el niño estaba por nacer. Se habían comido el pollo, la carne y las ensaladas, no sin antes agradecer en una oración los alimentos que su Señor les había otorgado. La madre había subido más de veinte kilos en los últimos dos meses y su piel morena estaba tan hinchada que esa noche no pudo lucir los tacos altos que la caracterizaban. De hecho, por esos días pedía que la levantaran cuando terminaba de comer y que la ayudaran a sentarse cuando quería descansar.

Y, con mayor razón, que fueran a comprar por ella, porque ya no podía salir a la calle con su caminar coqueto y elegante, siempre sin bolsas o paraguas en las manos; nada que le quitara el garbo de mujer bella, destacando siempre entre las callejuelas, los perros vagos y el cuchicheo vecinal de la villa Jaime Eyzaguirre.

Siempre había salido así, con aros largos de fantasía, los hombros hacia arriba, las rodillas bien flexionadas, la sonrisa y la distancia, cuando cien metros más allá operaba la señalética secreta de la droga con los silbidos de los dealers de la pasta base y la merca. Cerca incluso de la prostitución cruda de la rotonda Quilín, compuesta de propuestas sexuales baratas y caras, dependiendo del modelo de los autos que la circundaban.

Mireya no era como las otras mujeres de la población. Y si lo era, disimulaba, tal vez porque la precariedad económica, la sencillez y el hambre le traían malos recuerdos de esas tardes de infancia en los años 70 dentro de la villa Santa Julia, cuando alguien de su familia postiza la mandaba a comprar pan y chancho para la once y en el camino se robaba, sagradamente, una rebanada de cecina y la comía atragantándose en la calle porque sabía que, ya estando en la mesa, el alimento no alcanzaría para ella. Muchas veces había pasado eso, se había quedado mirando cómo otros comían, y luego, para olvidar el hambre, se iba a leer un cuento, o a jugar sola, a la casucha del patio donde vivía con su mamá.

Pero era fuerte y tan bien portada que, más grande, aguantándose las ganas de cualquier encuentro sexual con su novio, se casó virgen con un vestido blanco brillante y un velo transparente cubriéndole el rostro. Y tan correcta que, cuando su madre ciega la llamaba para golpearla, ella se acercaba y se ponía en posición para que el palmetazo le fuera bien dado y su progenitora no se equivocara dándole hacia otro lado. Así fue la vez que prestó el único polerón que su mamá le había podido comprar, rojo y de algodón, pero que sus hermanas postizas quemaron sin querer con un cigarro. Entonces a Mireya le llegó una tunda tan fuerte —no se acuerda si con un cinturón o con la manguera— que nunca más olvidó.

Era sabido que Mireya había nacido producto de una violación descarnada a su madre cuando esta no tenía más de 20 años. Una verdad que la había devastado cuando se la contaron a los 12 y que la dejó llorando por días, pero no al punto de paralizarla. “Fue a la fuerza”, eso le dijo la mamá cuando ella ya estaba en edad de entender. Era sabido también que hasta el año y medio de vida anduvo de guardadora en guardadora pagada por el Estado, viviendo situaciones de desprotección absoluta. Todo lo que la imaginación permite: descuidos de guardadoras ausentes, ratones rondando, intoxicaciones. Solo está viva por la gracia y obra de su Señor, asegura.

Pero el niño, su niño, el que ahora tenía en el vientre y que estaba a punto de nacer, era producto de un matrimonio bien constituido entre ella y Manuel Gutiérrez Aburto, con quien ya tenía tres hijos pequeños —dos niños y una niña— que no siempre fueron testigos de lo difícil que se volvía la vida conyugal, la necesidad económica y la violencia, a veces, a puertas cerradas.

Pero el niño, su niño, el que ahora tenía en el vientre y que estaba a punto de nacer, era producto de un matrimonio bien constituido entre ella y Manuel Gutiérrez Aburto, con quien ya tenía tres hijos pequeños —dos niños y una niña— que no siempre fueron testigos de lo difícil que se volvía la vida conyugal, la necesidad económica y la violencia, a veces, a puertas cerradas.

Sin embargo, con el tiempo los asuntos matrimoniales parecían haberse arreglado y este hijo que venía en plena Navidad era esperado por el matrimonio más de lo que fueron los otros tres. Lo concibieron pensando que los acompañaría en la vejez, aprovechando lo que creían era la madurez de ambos y planificando su nacimiento para el año siguiente, pero como no usaban métodos anticonceptivos lo concebirían antes de la fecha prevista y nacería en la Maternidad del Hospital Salvador, llamándose Manuel como su padre y Eliseo como el profeta hebreo de esa Biblia que tanto leían en la casa y en el templo.

Minutos después de acostarse en la cama ese 24 de diciembre, a Mireya se le rompió la bolsa. Y cuando el líquido amniótico comenzó a avanzar entre sus piernas hacia las sábanas supo que había que llamar a la ambulancia.

En el hospital, en tanto, los funcionarios de turno no habían dejado de celebrar la Nochebuena. Se sentía en los alientos, se veía en los vasos plásticos dispersos por ahí, en los adornos que se desplegaban más que pacientes y médicos, en las cumbias, en las canciones chillonas de moda, una tras otra, junto a las melodías navideñas de las luces titilantes que iluminaban los pinos de plástico verde. Mientras, el dolor de la parturienta se elevaba al punto de la inconsciencia, ya que por protocolo no había inyección epidural para ella: no se estilaba en esos años y en ese hospital, a diferencia de las clínicas privadas del país donde el procedimiento que le quitaba parte del dolor a la madre ya estaba instalado.

Esa noche, el trabajo de parto incluyó el lavado de la zona pélvica con una manguera, hecho por una auxiliar que se balanceaba entonada de un lado para otro, y que paradójicamente le decía a la madre “no se mueva, señora”. Duró hasta las siete de la mañana, cuando le pidieron que pujara en medio de la fatiga, los cólicos, el efecto somnoliento de la atropina y mientras le rogaba al cielo que le diera fuerzas.

Y nació Manuel Eliseo, engrasado hasta decir basta, con un color verdoso y los ojos cerrados, midiendo 51 centímetros y pesando 3,780 kilos, a las ocho y cinco minutos del 25 de diciembre de 1994. Pero ella no lo vio más hasta las cuatro de la tarde, cuando se lo trajeron a la sala común donde descansaba junto a once mujeres más en once camillas. Lo vistieron de traje verde agua —jamás de amarillo porque la creencia popular decía que eso les daba ictericia, poniéndolos amarillentos, lo que obligaba a dejarlos bajo una luz blanca en las cunas de neonatología—, un color un poco más claro que el azul de los ojos del pequeño que apenas lloraba comparado con el resto de los niños, como un muñequito de cera, el mejor portado, el que siempre sabría cómo y dónde actuar, de tal o cual manera, hasta el día de su muerte.

Un par de años después le celebrarían a Manuel, junto a uno de sus hermanos, el cumpleaños número dos. Había galletas, golosinas y botellas de Sprite en el patio lateral de la casa que compartían con otras dos familias. El niño, sentado en una silla de mimbre con un respaldo enorme, soplaría las velas sin sacarse el sombrero de Rey León con pompón en su punta, y posaría para las fotos con la boca grande, refulgente y feliz. Ese día, como otros, lo vestirían con calcetines y sandalias de cuero café, pantalones o jardineras de cotelé, iguales a las de sus otros dos hermanos hombres, porque Mireya compraría siempre en el barrio Franklin las mismas tenidas para sus tres hijos, pero de distintos colores: verde, rojo, café; o café, amarillo, azul, sin confundirse.

Mientras que para su hija adquiriría un par de veces al año vestidos fabricados con ondas y flores, bien de niñita, hasta que la pequeña tuvo once años y no quiso lucir más como “cabra chica” con blondas y broderie.

Nadie ha sabido explicar por qué Manuel Eliseo siempre gozó de cierto favoritismo entre sus padres y su abuela, quien después de mandarlo a comprar le decía al oído, cerrando la puerta: “mijito, ahí tiene 100 pesos para que se compre un yogurt”. Nadie ha sabido explicar por qué no podían llamarlo Manuel, sino Manolito o Manuelito, como decía la mamá, y por qué Mireya había fabricado un marco colgante con cartón, género naranjo y cintas, como le habían enseñado en el taller de la iglesia, solo para sus fotos —dispuestas en orden cronológico—, las que ornamentaban el pequeño living y que guarda hasta hoy, con todas las otras fotos sonrientes del niño en una caja de zapatos. Donde está la pañoleta palestina, blanca con negro, que llevaba puesta la noche que lo mataron y que hasta hace poco conservaba su olor y su sangre.

“Con esta pañoleta me voy a ir a la tumba, es mi único deseo”, promete Mireya. “Ahí tiene su ‘sangrecita’. Está en la misma bolsa que me entregó la chiquilla que le dio los primeros auxilios. Me acuerdo que me llamó al otro día del balazo, cuando yo estaba como loca y la casa estaba llena de gente y de periodistas. Me la pasó y me dijo que se había quedado con la pañoleta de mi hijo para entregármela en mis manos. Y con esto —la aprieta contra su pecho— yo me voy al cajón, a la tumba. Esto se va conmigo. Nadie me lo quita”.