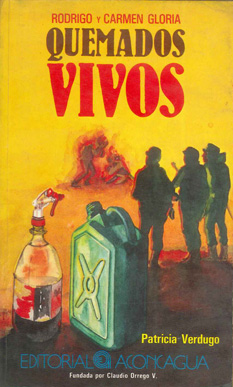

Quemados vivos

30.07.2015

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

30.07.2015

Cuando entró el periodista a la sala y contó la información que acababa de recibir, se creó entre los que lo escuchábamos una extraña sensación, mezcla de espanto e incredulidad.

Dos muchachos, en estado de shock, deambulaban por un camino de Quilicura gravemente quemados… al mismo tiempo, habitantes del barrio Estación Central, denunciaban haber visto a una patrulla militar prender fuego a dos jóvenes…

Creíamos haber estado preparados para el horror. ¡Quilicura y Lampa! Dos comunas ubicadas al norponiente de la ciudad, soleadas y apacibles, libres de smog, donde la vida transcurre al ritmo tranquilo de los cultivos agrícolas. En ese sector se había encontrado el cadáver de Tucapel Jiménez, con sus manos atadas a la espalda y con evidencias de haber sido puesto de rodillas por sus captores en, tal vez, los instantes previos a ser asesinado. Ahí se encontraron, también, los cadáveres de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero… ¡degollados!

Habíamos imaginado las salas de tortura, con esos cientos de personas que se ha comprobado fehacientemente que han sido objeto de tratos inhumanos por la policía. Y nos habíamos imaginado a esos pobres seres, absolutamente indefensos, tendido en una mesa, con su carne lastimada, desnuda, tiritando de frío y de terror, recubiertos sus cuerpos de sangre, sudor y vómitos.

Pero a pesar todos esos hechos monstruosos quedaba en nosotros espacio para el asombro ante la crueldad y el horror: ¡Quemados Vivos!

Sin embargo, si lo pensábamos bien, el hecho, no obstante su enormidad, no era inconcebible. El ocasionar deliberadamente quemaduras a las personas (aunque no de tanta gravedad) venía siendo un hecho relativamente frecuente en los días de protesta. La televisión extranjera registraba variados testimonios de patrullas de fuerzas de seguridad que llegaban a las fogatas –o barricadas si así pudiera llamarse a barreras tan precarias– armadas por jóvenes pobladores, las destruían, apresaban a algunos de los que estaban cerca y los arrastraban a las llamas en que ardían neumáticos o simplemente basura. Cogidos por la fuerza, inmovilizados e indefensos, sus cuerpos a veces desnudos, eran utilizados para apisonar el fuego. Luego eran dejados ir con sus ropas quemadas, o simplemente en cueros, humillados y crispados de dolor, con quemaduras de menor grado.

Nuestro espanto pareció ese día 2 de julio alcanzar su cúspide. También nuestra vergüenza. Actos de vileza de estas dimensiones ofendían la imagen que teníamos de nuestro propio país. De sus tradiciones.

Pero ese día no estábamos en condiciones de suponer que el acto de quemar vivos a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana era apenas el inicio de una serie de acontecimientos que mostrarían al país la decadencia a que había alcanzado la estructura jurídica e institucional del país.

Leer es tan distinto que vivir. Habíamos leído que el poder corrompe y que si es absoluto corrompe absolutamente. Pero habíamos simplificado el alcance de la vieja máxima. Queríamos creer que lo mismo que el poder, la corrupción se concentraba en una o en un grupo reducido de personas. No queríamos asumir que la corrupción era una gangrena, una peste hedionda y activa que carcomía las instituciones, que deformaba la ley hasta transformarla en una mueca monstruosa de la imagen de la justicia, que despojaba de dignidad a centenares de hombres y mujeres, que demolía hasta sus cimientos el prestigio de instituciones centenarias.

Leer es tan distinto que vivir. Habíamos leído que el poder corrompe y que si es absoluto corrompe absolutamente. Pero habíamos simplificado el alcance de la vieja máxima. Queríamos creer que lo mismo que el poder, la corrupción se concentraba en una o en un grupo reducido de personas. No queríamos asumir que la corrupción era una gangrena, una peste hedionda y activa que carcomía las instituciones, que deformaba la ley hasta transformarla en una mueca monstruosa de la imagen de la justicia, que despojaba de dignidad a centenares de hombres y mujeres, que demolía hasta sus cimientos el prestigio de instituciones centenarias.

Las dos semanas siguientes al hecho, fueron una confrontación entre los desmentidos del Ejército, negando cualquier participación de personal militar en el crimen, y las evidencias de toda clase que se acumulaban probando lo contrario. La más alta jerarquía militar, “el Presidente de la República-Comandante en Jefe”, el ministro de Defensa, el general en jefe de la Guarnición de Santiago, se dirigieron al país desde la altura de sus grados y en sus uniformes de los que colgaban medallas que hablaban de honor y servicios a la Patria.

Lo enfático de las declaraciones llevó el asunto a otro nivel.

Un crimen es un acto de individuos que no compromete a la institución de que esas personas forman parte… a menos que esa entidad lo haya ordenado o lo oculte, o lo ampare.

Ningún organismo está libre de tener entre sus filas a un individuo capaz de cometer un crimen cuya crueldad conmueva no sólo a la comunidad nacional sino al mundo. Tampoco el Ejército. Pero una institución reacciona contra aquel de sus miembros que la ofende, que amenaza con comprometerla en un acto que la degrada ante la nación a que sirve, que desvaloriza su código de honor y sus tradiciones. ¡Habría bastando un gesto en el camino de la justicia y de la verdad!

El Ejército negó una y otra vez la participación de alguno o algunos de sus hombres. Las evidencias en la prensa nacional se acumulaban; la indignación de la opinión pública internacional crecía en proyección geométrica con cada día de impunidad y poderosas naciones de la Tierra expresaban su preocupación –usando un derecho legítimo– por el no esclarecimiento de un crimen cuya condena es un asunto que no admite fronteras, ni puede ser amparado por la manipulación absurda del principio de no intervención.

A los 17 días el Ejército reconoció la participación de 25 militares en los hechos. El país esperó entonces que se aclararan dos tipos de responsabilidades. Una, la más obvia, era la judicial, que debía permitir investigar el crimen y condenar a los culpables.

Pero había surgido, ahora, una nueva responsabilidad; una de carácter militar, que no se relacionaba necesariamente con el crimen sino con una falta grave al interior del Ejército.

¿Cómo explicar que la institución más jerarquizada, obediente, disciplinada del país había demorado 17 días en descubrir la participación de algunos de sus miembros en hechos tan graves, cometidos, además, en actos de servicio? ¿En qué quedaban los principios no sólo de obediencia sino de lealtad de los inferiores a sus jefes, que son piedra fundamental de la ética militar? ¿Y la obligación de decir la verdad que los subordinados deben a sus mandos? ¿Y la hombría para reconocer el error o una conducta desaforada?

El país esperó que el mando asumiera su responsabilidad. ¿Qué pensar de un general que durante 17 días no conoce lo que sucede en su guarnición? ¿Del comandante que ignora lo acontecido en su unidad? ¿De un ministro de Defensa, militar, que acepta ser llevado por la desinformación de sus subordinados a comprometer juicios ante la opinión publica que luego se prueban incorrectos?

Una nueva sensación de vergüenza atravesó al país. La vieja institución centenaria aceptaba la degradación de sus valores, de los principios fundamentales que son su base y la fuente de su respetabilidad.

Entonces la mirada se dirigió al Poder Judicial.

Una mirada cansada, vacía de esperanza. Al cabo de trece años de régimen autoritario, pocas instituciones gozan entre los chilenos de menor prestigio que los Tribunales de Justicia. Pero el hecho era tan enorme, la crueldad tan extrema que, tal vez, cabía una rectificación, un acto de dignidad en medio de un recuento interminable de abdicaciones.

No fue así. La investigación judicial y el proceso en torno del crimen sumó a esta historia una nueva dimensión, dolorosa como ella misma: la denegación de toda esperanza de justicia.

El formalismo jurídico, la abdicación de los jueces a su misión y a su deber, fueron la etapa siguiente.

Las dictaduras no tienen justicia, pero sí leyes. Esa es la máxima aprendida por los opositores duramente, bajo los regímenes más brutales de este siglo. En esas formas de gobierno las leyes dejan de ser una aspiración a la justicia y son usadas como instrumentos de una represión cínica y cobarde, porque se disfraza bajo el manto de la legalidad y de un proceso judicial. Naturalmente, para que este juego infernal sea posible es necesario un servicio judicial degradado, que acepta ser ejecutor irresponsable de normas que no son sino actos de venganza del poder despótico, en contra de aquel que critica el abuso o reclama libertad. ¿O alguien cree que Hitler, Mussolini o Stalin no tenían magistrados que “desde la majestad de la justicia” condenaban en virtud de leyes a los que disentían y negaban el derecho a los ciudadanos cuando una condena podía afectar a los que detentaban el poder arbitrario? El más extremo formalismo jurídico es, en la dictadura moderna, la norma del magistrado que abdicando de su función y de su dignidad acepta sustituir a la policía en la función represiva.

Un juez civil, magistrado de la Corte de Apelaciones, antes de enviar el conocimiento del caso a la Justicia Militar, emitió una conclusión provisoria sobre el juicio: primero, un solo responsable; y, segundo, responsable de un cuasidelito, esto es, alguien que no actuó con intención de herir o dañar, que no participo en el acto horrendo con dolo o maldad, sino apenas con negligencia, descuido, imprudencia…

Para arribar a semejante resultado, este juez, enfrentado a la obligación de conocer de las circunstancias en que dos personas habían sido quemadas vivas, no consideró pertinente ni visitar el lugar de los hechos, ni reconstituir la escena, ni interrogar a los testigos civiles, ni recibir las declaraciones de las víctimas.

A partir de entonces, el proceso judicial se hundió en los difíciles senderos de los Tribunales Militares, una forma de judicatura especial, que las leyes de la dictadura han ido desnaturalizando hasta transformarla en una inaceptable situación de privilegio para los miembros de las Fuerzas Armadas.

El proceso sobre el crimen quedó definitivamente invalidado cuando el comandante en jefe del Ejército –y Presidente de la República, a la vez– procedió, mediante un decreto, a nombrar para este proceso, un fiscal militar ad-hoc, creando de hecho, un verdadero tribunal especial para juzgar una violación de derechos humanos.

En las dictaduras, es cierto que la esperanza en ocasiones se cansa. Es cierto que, a veces, la injusticia, el maquiavelismo como práctica política, la propaganda, la mentira llegan a copar de tal modo el horizonte que incluso el ánimo más vigoroso suele flaquear.

Pero afortunadamente, aun en esos momentos más tristes, siempre hay una palabra, un acto, una obra que nos salva, que redime en nosotros la confianza en la superioridad del bien, de la moralidad y de la justicia.

Así sentirá el lector este nuevo libro de Patricia Verdugo: una obra que por su coraje, por su servicio desapasionado, sin adjetivos, a la justicia y a la solidaridad con aquel que sufre no sólo por haber sido víctima de un crimen sino, además, porque ha sido privado de toda justicia, recobra en nosotros la esperanza de un futuro distinto para nuestra patria.

El relato nos mostrará que el poder autoritario pudo muchas cosas: desmentir, usar todo su inmenso poder de propaganda para desacreditar a las víctimas, amedrentar primero y encarcelar luego a los testigos, montar juicios, procesos, usar leyes que fueron dictadas por ellos mismos para escamotear la justicia, tener jueces que dictaron increíbles resoluciones mientras entonaban himnos a su independencia y auto alababan la majestad de su función.

Pero también es cierto que nada de eso en definitiva valdrá. Porque, a veces, sólo basta una voz. Un libro-testimonio. Una mujer inteligente y de coraje que decida, no hablar ella, sino ser instrumento para que a través de su pluma se registren los hechos, las declaraciones de los testigos, los juicios, las resoluciones de los jueces, los discursos de las autoridades. Un recuento puro y simple. Transparente como es la narración de la verdad. Sin ira ni pasión. Escribir como lo hace Patricia Verdugo, simplemente para prestar un servicio a cada persona de esta tierra que, en la intimidad de su conciencia, quiera juzgar esta historia amarga como la hiel.