Por qué la economía ortodoxa transfirió su obsesión por un concepto (mercado) a un ritual (matemáticas)

12.11.2013

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

12.11.2013

Cuando publiqué en CIPER mi columna anterior sobre la tomadura de pelos que es el así llamado “Nobel de Economía” (ver columna), varias personas me pidieron que clarificara si en mi opinión, la economía moderna, como ciencia social, se había auto-emasculado por sus ideas fundamentalistas respecto del mercado; o si lo había hecho al irse por la tangente del mundo real dada su nueva etapa de veneración de las matemáticas. Esta columna trata de, en alguna medida, dar respuesta a esa importante interrogante pues eso nos puede ayudar a entender la lamentable irrelevancia de la economía ortodoxa contemporánea.

Por ejemplo, y como ya es legendario, no hubo un economista ortodoxo que predijera la actual crisis financiera global. ¿Cómo iban a hacerlo si en los últimos 30 años su paradigma macroeconómico nos decía que sólo existen agentes inteligentes, quienes sólo pueden tomar decisiones óptimas ya que sus expectativas sobre el futuro las forman sólo en forma racional? Esto es, agentes cuyas expectativas son siempre iguales a los valores estadísticos esperados. ¿Necesidad de regulación? Ya que tenemos la bendición de tener este tipo de agentes inmaculados, ¡una pérdida de tiempo!

Gabriel Palma

La respuesta también nos puede ayudar a desmitificar las recetas que nos predican los economistas neoliberales criollos de todo tipo de color político. Esto es particularmente importante de entender ahora, a pocos días de una elección presidencial que tiene a una candidata con años luz de ventaja. Una candidata cuyo gobierno anterior se caracterizó por darle rienda suelta a economistas con doctorado en universidades de habla inglesa, no sólo para que llevaran a cabo sus recetas neoliberales (ya un tanto añejas), sino también –y muy fundamental- para que fijaran a su antojo los limites de lo posible en cuanto a cambios o avances en materias económicas y sociales.

Por tanto, parece ser que estamos a un paso del retorno a muchos ministerios de aquellos sacerdotes y sacerdotisas del antiguo Templo de Apolo -nuestros oráculos del Delfos neoliberal autóctono-, cuya especialidad es predecir todo tipo de catástrofes de llevarse a cabo las políticas obvias para que pudiésemos tener una educación universitaria gratuita y de alta calidad, una salud pública civilizada, una defensa seria y efectiva del consumidor, un royalty minero de verdad, una redistribución del ingreso que termine con nuestra picante desigualdad, una tolerancia-cero con la pobreza, una reforma tributaria profunda que revierta la insólita regresividad de nuestro sistema tributario, una descentralización efectiva del país, etc., etc.

Como nos indica la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), esta políticas son precisamente las más anheladas por la inmensa mayoría de los chilenos y las que hacen mayor sentido en un país de ingreso medio alto (para qué decir si uno se cree el cuento ególatra de que ya somos país de ingreso alto; ver ).

La pregunta entonces es: ¿por qué será que las políticas económicas y sociales más anheladas por los chilenos son, precisamente, las más controvertidas por nuestros oráculos neoliberales criollos? ¿Será pura coincidencia? ¿Sólo mala fortuna? ¿Será porque ellos, y sólo ellos, son serios y el resto una tropa de “populistas libertinos”?

Por qué será, por ejemplo, que a ellos, como a las mineras extranjeras, les cuesta tanto entender –así como le costó tanto a la nobleza francesa del Siglo XVIII- que el hecho de que la oligarquía no pague sus impuestos termina inevitablemente siendo muy impopular ¡y caro! Porque como nos indica dicha encuesta, ni más ni menos que el 83% de los chilenos -¡cuatro de cada cinco!- ya no sólo quiere un royalty de verdad, sino simplemente terminar el abuso (re)nacionalizando el cobre (información de la encuesta que pasó casi inadvertida en la prensa). Me imagino que para aquellos otros que creen en la necesidad de la “agudización del conflicto”, no hay mejor noticia que el inminente retorno al gobierno de los economistas neoliberales de centro y centroizquierda.

Cuando le pregunto a mis colegas jóvenes sus opiniones sobre el desarrollo de la teoría económica en los años 60 y 70, la que construyó el llamado Consenso de Washington, sus respuestas se orientan a que la economía de entonces era abundante en ideas, pero débil en lo metodológico. Esto es, fuerte en significado (su intento de demostrar la supremacía del mercado y la ineficiencia innata del Estado), pero débil en sustancia (su forma de hacerlo). En cambio, cuando se les pregunta lo mismo a economistas que hicieron sus principales contribuciones a la disciplina de entonces (como a Robert Solow o Ronald Coase), sus respuestas indican lo opuesto: que la teoría económica dominante de ahora tiene más forma que contenido.

Por ejemplo, en una entrevista reciente, Eugene Fama, nuestro flamante nuevo “Nobel”, se queja, con nostalgia (al igual que su colega Gary Becker), de que ya lo único que queda de la Escuela de Chicago es su perenne desconfianza absoluta por todo lo público. Del resto del discurso que la hizo tan famosa en los ‘60 y ‘70 ya queda poco, pues cada uno de sus investigadores actuales anda por su cuenta.

Por ejemplo, en una entrevista reciente, Eugene Fama, nuestro flamante nuevo “Nobel”, se queja, con nostalgia (al igual que su colega Gary Becker), de que ya lo único que queda de la Escuela de Chicago es su perenne desconfianza absoluta por todo lo público. Del resto del discurso que la hizo tan famosa en los ‘60 y ‘70 ya queda poco, pues cada uno de sus investigadores actuales anda por su cuenta.

Esta aparente falta de un “lugar de encuentro” en la teoría económica entre significado y materia, contenido y forma, también se percibe en otras Ciencias Sociales, en la religión y en la política. Este problema se puede sintetizar diciendo que en la economía, como disciplina, existe una gran dificultad de reconocer la coexistencia de más de una dimensión de la realidad psíquica: de juntar experiencias subjetivas y pensamientos objetivos.

La propuesta central de esta columna (profundizando el análisis de la anterior) es que en la teoría económica hay algo que no funciona en la interacción entre creencias y realidad. En el primer período -los años 60 y 70-, lo más probable es que esto sucedió porque entonces lo que se requería de la economía no era tanto ser una disciplina académica, sino un instrumento militante y movilizador en la lucha por consolidar una nueva re-legitimación del capital. Esto es, ayudar a la legitimación del cambio de sistema: del keynesianismo de la posguerra (igualisante, regulador y minimizador de inseguridades), al neoliberalismo con trenzas sueltas. Se requería que fuese algo más cercano a una religión que a una ciencia social.

En el periodo siguiente, en cambio, con Paul Volker en el FED, Margareth Thatcher y Ronald Reagan rienda en mano, y con la Unión Soviética y su sicótico Muro de Berlín cayéndose a pedazos, la necesidad de legitimar el nuevo “modelo” obviamente disminuyó rápidamente dada la creciente supremacía del neoliberalismo. Por tanto, la economía como disciplina se encontró en la disyuntiva de tener, ni más ni menos, que encontrar una nueva identidad: un dilema de connotación renacentista en que la tarea siguiente no era la necesidad de seguir re-legitimando al capital, sino de re-legitimizarse a sí misma. Por razones complicadas, incluida el complejo de inferioridad de muchos colegas por ser sólo cientistas sociales, la oligarquía de mi profesión optó por hacerlo a través de un intento de transformar a la economía en ciencia dura. ¡No hay caso con el ser humano, y sus delirios de grandeza!

Para eso, en sus investigaciones la teoría económica empezó a fijarse menos en el significado y cada vez más en los métodos. Así, los economistas ortodoxos intentaron re-legitimizar la economía como disciplina, transformando su discurso “militante” de los ‘60 y ‘70 -cuando su actuar recordaba el concepto gramsciano de “intelectuales orgánicos” (los Chicago-boys vienen a la memoria)- por un discurso aparentemente moderno y sólido.

Sin embargo, su pretendida modernidad nos hace recordar a Theodor Adorno cuando dice: “Hoy en día el recurso a la modernidad, no importa de qué tipo, con tal que sea suficientemente arcaico, se ha convertido en universal». Y ello porque su pretendida modernidad y solidez científica se basó exclusivamente en una fijación obsesiva por los procedimientos metodológicos de un modelo de ciencias ya obsoleto en las Ciencias Naturales: aquel del determinismo del modelo mecánico, el de la “causalidad simple”, característico de la física del Siglo XIX (al que le agregaron el signo dólar).

Esta transformación de la economía, además, ha sido un mecanismo bastante eficaz para mantenerla -como disciplina académica- lo más alejada posible del análisis crítico de la nueva realidad neoliberal y de su pobre desempeño. Desempeño que quedó ilustrado en forma wagneriana por la crisis financiera global actual, madre de todas las crisis -la caída del Muro de Berlín neoliberal-. Esta falta de análisis crítico la dejó en un limbo en lugar de un purgatorio. En el caso de los países en desarrollo, esta falta de análisis critico frente a la complejidad inesperada de las reformas económica, ha llevado a tanto economista ortodoxo a repetir y repetir, casi como zombi, que la solución a cualquier problema es simplemente más y más de las mismas liberalizaciones, privatizaciones, desregularizaciones y flexibilizaciones. En especial, que no hay nada que aprender del pragmatismo “neo-confucionista” de los países asombrosamente exitosos del Asia –pragmatismo con tanto matiz de herejía-. ¿Por qué será que siempre nos tenemos que aferrar tanto a ideologías? En especial a ideologías narcisistas. ¿No será que usamos a la ideología como un pégalo-todo de nuestra fracturada cohesión social?

Desde este punto de vista, cuando el aplastante triunfo político neoliberal dejó a la teoría económica “semi-desempleada”, las matemáticas, cuál caballería en un buen Western, llegó al rescate de una disciplina necesitada de una nueva energía emocional que le volviera a dar sentido. Quizás no sea de extrañar, entonces, que para lograr esto la academia en economía comenzara a atribuirle a las matemáticas un significado puramente simbólico. Como si tuviese una propiedad ontológica casi sobrenatural.

Esto no significa que la economía ortodoxa no haya hecho contribuciones significativas en ambos períodos, o que todos los economistas ortodoxos hayan caído en la misma trampa: la de contenido versus forma. Tampoco quiere decir que las matemáticas no sean útiles para la investigación en algunas áreas específicas de la economía, como en la teoría econométrica o la teoría de los juegos. Lo que sí significa es que la economía, como ciencia social, se autolimitó, ya sea por sus creencias fundamentalistas (primer período), o por su actitud obsesiva en cuanto a la formulación matemática de sus ideas (período posterior).

«En cuanto las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, no son ciertas;y cuando son ciertas,

no se refieren a la realidad» Albert Einstein

En términos sicoanalíticos, lo que ha sucedido es que la economía ortodoxa ha oscilado entre dos realidades cuyas características fundamentales se asemejan a la distinción que hace Ronald Britton entre fundamentalismo (veneración de un concepto), e idolatría (devoción a una cosa, ver “Fundamentalism and Idolatry”, in C. Covington et. al. (ed.) Terrorism and War, Karnac). En cada una, el “concepto” y el “objeto” terminan casi como alternativas, cada uno afirmando que la realidad sólo se entiende en la forma que cada uno profesa. Lo peculiar de la teoría económica fue su transición de un periodo en el cual encontraba su razón de ser en la veneración de un concepto, a uno en el cual intenta hacerlo vía su devoción al ritual de un lenguaje.

Sin embargo, ambos períodos tienen un fuerte elemento en común: el absolutismo. En la primera fase (‘60 y ‘70), como decíamos en la columna anterior, no era lo que se leía, era la forma en la que se leía; no era lo que se pensaba, era la forma de pensar; no era lo que se creía, era cómo se creía. El absolutismo era la diferencia entre “yo creo que esto es así” y “esto es así”. Es la diferencia entre la búsqueda de la verdad y «La Verdad». Lo que se cree pasa a ser cierto, y lo que se cree saber se convierte en un hecho.

En la segunda fase, el absolutismo de la economía ortodoxa se transfirió a una despótica exclusividad de las matemáticas como método de análisis, sin importar el fenómeno a estudiar. Esto sucede cuando una herramienta pasa a definir la tarea, y no al revés. En el mundo real, si necesito cortar el pasto, uso una máquina; si quiero pintar, una brocha; si quiero cocinar, un sartén; si quiero arreglar mi bicicleta, una llave inglesa; si necesito mandar un correo electrónico, un computador (o similar). En la economía moderna, no: por decreto de la nueva Stasi, la maquina de cortar pasto se define como la única herramienta aceptada para cualquier tipo de tarea en el hogar. El absolutismo también les da a las matemáticas una representación especial desde un punto de vista ontológico.

Lo central aquí es que en los dos períodos “la pureza de la fe” respectiva entró en conflicto con la complejidad del mundo real. El miedo era el mismo: de permitirse nuevas ideas o formas en el sistema de creencias, ellas podrían llegar a destruir la creencia misma. Este temor puso en juego el instinto de destrucción. Por tanto, en ninguno de los dos períodos podía permitirse el derecho de las minorías o el de la disidencia. Ya decíamos, un famoso economista de Brasil (doctor en economía en Harvard y socialista renovado), presidente del Banco Central durante las reformas económicas que llevaron a la crisis financiera brasilera del ‘99 (que se desató semanas después que Euromoney lo eligió como el mejor presidente de Banco Central del año), decía que la alternativa en ese entonces era simple: ser neoliberal o neo-idiota (neo-burro). Y al neo-burro hay que mandarlo a los gulags apropiados.

Cuando una idea es la que se venera, ésta se torna todopoderosa, sagrada, inviolable. Cuando es el ritual, en cambio, como es el uso sacramental de las matemáticas, a éste se le atribuyen poderes especiales en cuanto a significado y lo único que importa es una rígida devoción a la nueva liturgia. Ya decíamos en la columna anterior, la actual adhesión obsesiva al lenguaje de las matemáticas en la economía dominante, se parece al apego al latín en los debates teológicos escolásticos de la Edad Media, cuando la Inquisición no sólo prohibía los libros “heréticos”, sino también la traducción de la Biblia del latín a las lenguas de la gente común. ¡Cómo si un lenguaje (latín o matemáticas) pudieran dar de por sí más significado a las ideas! Esto no es más que una nueva forma de fetichismo ontológico.

Más aún, las matemáticas no son neutrales en un sentido valórico. En las Ciencias Sociales son mucho más útiles para los métodos reduccionistas y como tal, no son un lenguaje neutro. No son igual de útiles si uno quiere usar una lógica dialéctica para entender la realidad; o si uno entiende los outcomes no como equilibrios (óptimos o sub-óptimos), sino como dinámicas que crean complicados procesos de causalidad cumulativa; o si uno quiere estudiar agentes que son parte de relaciones sociales particularmente complejas. Como se recuerda a menudo, para Aristóteles “el ser humano es un animal social por naturaleza… La Sociedad es algo que precede al individuo. Quien no pueda vivir en común, o es tan autosuficiente como para no necesitarla,…es una bestia o un dios”. El algebra puede ser un lenguaje que ayude a entender (y expresar) la complejidad de lo social, pero por la contradicción entre sus características intrínsecas y la peculiar complejidad de lo social, lo puede hacer sólo en forma muy limitada y en áreas muy especificas, pues dicha complejidad pronto la hace inmanejable.

No es así, en cambio, si uno cree que puede modelar la realidad en forma excesivamente simplificada; si uno quiere desgranar lo social (como si fuese un racimo de uvas) en componentes simples, transparentes y fáciles de manipular. Como si la realidad social estuviese compuesta de átomos. Parte de la tentación de hacer eso viene de la fascinante estética de las matemáticas (¡hay pocas iguales!). En esto, los economistas ortodoxos, a diferencia de Ulises, no se resistieron a los cantos de sirena del algebra exacta. La urgente necesidad de re-legitimizar la disciplina no se los permitió.

«Cuando las acciones sociales se expresan matemáticamente, asumen inevitablemente un carácter majadero».

Theodor Adorno

Relacionado con lo anterior, en estos dos periodos hubo un cambio en la economía ortodoxa en cuanto a la dirección de la intolerancia. En el primero, mientras se era completamente intolerante a las ideas alternativas (que no glorificaban la perfecta racionalidad de los agentes económicos y la inaudita eficiencia de los mercados libres), se permitía cierta tolerancia respecto del tipo de metodología que se podía utilizar para promover y “purificar” esas ideas. En el segundo periodo, en cambio, la intolerancia pasó de la esfera de las ideas a la de la metodología. Se llegó incluso a permitir algo de tolerancia en relación a ideas críticas sobre la racionalidad de los agentes y del funcionamiento agraciado del libre mercado (a-la-Stiglitz, Krugman, Schiller y unos pocos más). Siempre que estas ideas se articulasen dentro del estricto ritual del algebra.

Y algo muy relevante para entender al Chile de la post-dictadura y a los neoliberales de la Concertación, es que también hubo un cambio paralelo entre los dos periodos en la relación entre la economía académica dominante y la formulación de políticas económicas en el mundo real. Mientras que en el primer período existió una estrecha relación entre ambas (lo que pasó en Chile post-1973 es un ejemplo claro); en el segundo período, en cambio, comienza a haber una creciente disociación entre “el pizarrón” (o sus equivalentes electrónicos) y la formulación de políticas económicas. Mientras en los apuntes de clase y los papers académicos se cambiaba progresivamente el alfabeto romano por el griego (el que se usa en el algebra de los economistas), en política económica se siguió repitiendo, ad nauseam, las mismas ideas añejas de los ‘60 y ’70, las cuales, como en el vino de dudosa calidad, rápidamente pasaron a ser vinagre.

Este es un punto muy importante a entender: economistas que en el pizarrón son acróbatas de una lógica abstracta (en el mal sentido de la palabra: aquella poco relevante a la realidad), al momento de hacer políticas económicas específicas en el mundo real –salvo en el hacer lo mismo, pero en mejor forma-, son sorprendentemente incapaces de ir más allá de las recetas simplistas de los ‘60 y ’70. Aquellas que decían que los bancos centrales debían ser siempre “independientes” (no hay nada mas eficiente que funcionar al margen de la voluntad democrática), y así implementar tipos de cambios flexibles (perjudíseque quien se perjudique, por no decir, la glorificación absoluta de la Ley de Moraga), y así estar sólo preocupados del inflation–targeting; que las políticas publicas deberían ser sólo horizontales; que la única política comercial “moderna” es la apertura irrestricta de los mercados, sin importar lo que hacen los competidores; que la cuenta de capital debería estar siempre abierta y en forma irrestricta, sin importar las evidentes extravagancias autodestructivas, sistemáticas, de los mercados financieros internacionales; que en todos los mercados, incluso los (realistas-mágicos) financieros, la autorregulación y la disciplina del mercado son más que suficientes para asegurar un funcionamiento perfectamente eficiente; y que, por tanto, la regulación rooseveluiana/keynesiana del Estado es algo obsoleto; que las experiencias exitosas del Asia son totalmente irrelevantes (más bien el sub-producto de políticas de “sangre, sudor y lágrimas”, que de incrementos del mitológico TFP); etc., etc. Cuando mucho se permite tirar un par de pesos a la investigación en alta tecnología (financiada por un royalty que existe sólo para decir que hay royalty); también se permite incentivar los clusters y algunas otras “politically-correct” ficciones de usanza: después de todo, ¡hay que mostrar “modernidad”!, y, al hacerlo, hay que discutir a muerte si esos tres pesos deben ser asignados horizontal o verticalmente: el “narcisismo de las pequeñas diferencias”, como nos diría Freud.

Lo que aún falta profundizar es ¿por qué en la economía ortodoxa se encuentra en forma tan extrema aquella proposición sicoanalítica de una relación inversa entre “las expectativas a entender el mundo real” y la intolerancia con la diversidad de las ideas? ¿Y por qué la economía, como disciplina, parece ser tanto más intolerante con la disidencia que la mayoría de las otras ciencias (naturales y sociales) en primer lugar? ¿Será porque la jactancia está sostenida por un tejado de vidrio?

En un artículo escrito en 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial, Sigmund Freud escribió sobre las tres características básicas de los seres humanos en relación con su dificultad para entender el mundo real: a) su ambivalencia innata hacia la realidad; b) su predilección por la ilusión y los ensueños, y c) sus tendencias congénitas a la agresión.

Según Freud, una de las principales razones de nuestra ambivalencia hacia la realidad parece ser nuestro arraigado “miedo a lo desconocido”. Algo así como el temor al retorno de un caos primitivo. Wilfred Bion lo llamó “el terror sin nombre” (Nameless dread, producto del miedo terrorífico a la falta de contención). Es como si existiese una fuerza desconocida capaz de destruir la comprensión y eliminar el significado. Las dificultades para comprender la realidad parecen ser un ataque en lugar de una simple deficiencia (que se puede remediar con más esfuerzo en el análisis). La sensación es que existe el peligro de que aquello que momentáneamente es incomprendido se transforme en algo para siempre incomprensible.

Nuestra ambivalencia innata hacia la realidad también tiene que ver con nuestras necesidades de omnipotencia y omnisciencia. El problema es que, a menudo, cuando la ilusión de omnipotencia no se puede aplicar al mundo real, se satisface a través de acciones destructivas (asunto relevante para el punto 3c, abajo).

Una forma en la que muchas veces enfrentamos la complejidad de la realidad, porque nos ayuda a vencer el miedo a lo desconocido, es la fantasía de la “omnisciencia”. Y esta sólo se puede imaginar mediante la creación de sistemas absolutistas: en los que se asume que el conocimiento parcial es completo, el cual contiene la totalidad de “La Verdad”. Y, por supuesto, la única forma en la cual el conocimiento puede parecer estar completo y evidente, es a través de la teorización dogmática o la revelación religiosa. Sólo así se puede tener la ilusión de una comprensión completa, de una perfecta simetría entre las creencias y la realidad. Aquí emerge el rol fundamental de la ideología en las Ciencias Sociales, fundamental por el hecho de que los seres humanos tenemos esa tendencia innata a ser creyentes y tendemos, casi por instinto, a asociar creencias con conocimientos, y conocimiento con realidad.

“Una parte demasiado importante de la ‘economía matemática’ reciente son meras invenciones, tan imprecisas como los supuestos en los que descansa, los que permiten al autor perder de vista la complejidad e interdependencias del mundo real en un laberinto de símbolos pretenciosos e inútiles.”

John Maynard Keynes

El problema no sólo está en nuestra predilección por simplificar lo real contándonos cuentos, está también en que, a menudo, terminamos creyendo en forma absoluta nuestros propios cuentos. Más aún, en economía a menudo lo crucial está en demostrar que el narrador cree realmente en el cuento. Por ejemplo, cuando los gobiernos de centroizquierda supuestamente serios (a diferencias de los “tropicales”) llegaron al poder en América Latina (la Concertación en Chile, el PT en Brasil), el problema fundamental era cómo vender “credibilidad” a los mercados financieros después de tantos años de ateísmo neoliberal. Sin duda, ese pasado no era la mejor tarjeta de presentación. Así, para aplacar a los mercados financieros internacionales y nacionales parecía no haber más alternativa que convertirse en neoliberales esmerados (born-again neo-liberals). ¡Nada menos serviría!

De hecho, un ministro de Hacienda de la Concertación dijo una vez que la razón de por qué en Chile “el modelo” funcionó mejor -al menos por un tiempo-, era porque nosotros creíamos realmente en el modelo neoliberal, mientras que el resto de América Latina lo había implementado más bien por necesidad. Theodor Adorno (de nacionalidad alemana) una vez definió a un alemán como aquella persona que no podía contar una mentira sin creerla. Quizás un socialista renovado es aquél que no puede contar un cuento neoliberal sin creérselo a puntillas…

Como se mencionó anteriormente, en economía el complejo proceso dialéctico de interacción entre creencias y realidad tiende a fallar. Como resultado, la economía, como ciencia social, requiere de una “red de seguridad” (safety-net), y esta sólo puede ser proporcionada por creencias fundamentalistas o por metodologías pseudo-exactas. Pero a diferencia del circo, que las necesita para evitar una caída fatal, la economía las necesita por el perturbador “miedo a lo desconocido”: miedo a que exista una fuerza desconocida, cual black hole, es capaz de destruir la comprensión y eliminar el significado.

Por esto, muchas de las ciencias, especialmente las sociales, tienen elementos de religión en el sentido de ser, al menos en parte, visiones mitológicas del mundo producto de procesos psicológicos proyectados en el mundo exterior (como el sistema de ideas ptoloméicas del universo, las cuales sólo proyectaban el concepto de ser humano con un gran complejo de ombligo). En la economía neoclásica, por ejemplo, se nos dice que es una suerte que los seres humanos seamos egoístas, codiciosos y destructivos, pues estos son los motores que hacen funcionar a los mercados. La famosa locución de Gordon Gekko, “la codicia es buena y necesaria. La codicia clarifica, va al grano y refleja la esencia del espíritu evolucionado. La codicia… es lo que va a salvar a esta corporación llamada USA”, pasó a ser el himno oficial de Wall Street. En otras palabras, ¡gracias a Dios por el pecado original!, que nos hizo codiciosos, egoístas, envidiosos y destructivos (incluyendo nuestra auto-destructividad). El Paraíso Terrenal debe haber sido muy agradable, pero era bien primitivo, lleno de sol, manzanas y pudor, pero sin las controvertidas características humanas que (supuestamente) han traído el progreso, con sus ipads e iphones y tanto divertimento.

Creo que es difícil inventar algo más transparente para proyectar en el mundo nuestra ilusión innata de omnipotencia y omnisciencia que las “expectativas racionales” en teoría macroeconómica: nuestras expectativas, como agentes económicos, son (supuestamente) siempre iguales a sus valores estadísticos esperados (¡los verdaderos!). Difícil decisión para el Guinness Book of Records, si tuviese que escoger entre ésta quimera y las ideas egocéntricas ptoloméicas para sus secciones “omnipotencia” y “omnisciencia”. El tercer lugar lo pelearían las teorías de las “burbujas racionales”, con la creencia de que, de existir la mano invisible (esto es, de que si no es invisible simplemente porque no existe), los equilibrios de mercados se caracterizarían por engendrar una armonía perfecta entre los intereses privados y los sociales. Luego, pisándole los talones, vendrían los juegos interactivos del “dilema de los prisioneros” (a-la-Robert Axelrod), donde los individuos egoístas -y tan sólo por su propio egoísmo- tenderían a ser agradables, tolerantes y no-envidiosos, incluso en los mercados financieros. Por tanto, ya que los que tienden a ganar son los nice guys, ¡para qué regular! Ni los socialismos del Siglo XIX eran tan utópicos.

Un mercado capaz de traducir la maximización de los intereses individuales en óptimos sociales, es un cuento bastante útil. De acuerdo con Hayek, el resultado de la interacción de agentes libres en el mercado es producto de un juego de suerte y habilidades. No todo el mundo será feliz en el capitalismo, pero esto es así sólo porque algunos nunca se dieron la molestia de adquirir conocimientos útiles o necesarios, o simplemente tuvieron mala suerte (como tener las habilidades erradas después de un cambio tecnológico). Por tanto, los resultados distributivos no son producto de la explotación o de relaciones sistemáticas de poder que favorecen a unos y perjudican a otros. En esta lógica, si en Chile el 1% se lleva aproximadamente el 30% del ingreso, no es algo grotesco, sino sólo el resultado de que los primeros tienen tanta “educación”. El hecho de que ese 1% tenga a los partidos políticos tradicionales (literalmente) en el bolsillo, de que sean máquinas aspiradores de todo tipo de rentas artificiales provenientes en especial de la concentración oligopólica, de que tengan al resto del país en una camisa de fuerza, es irrelevante (ver). En este marco, no se puede decir que hay ganadores y perdedores y mucho menos desigualdades o injusticias sistemáticas. Sólo fuerzas anónimas operando en el mercado, con un resultado distributivo eficiente.

Además, el cuento de agentes libres operando en el mercado y sus equilibrios óptimos, permite culpar al Estado y a los que no respetan las reglas del juego por cualquier problema, como ha sucedido interminablemente en la actual crisis financiera global. Supuestamente, ella jamás podría haber sido una crisis financiera endógena, fruto de dinámicas autodestructivas internas, en mercados financieros desregulados y con exceso de liquidez. ¡Oh, no, eso jamás!: agentes inteligentes, maximizando sus intereses en mercados libres, sólo pueden producir equilibrios óptimos (bueno, concedamos: quizás también sub-óptimos, pero estos también son equilibrios después de todo). ¿Crisis financieras ‘endógenas’?: una contradicción en sí misma (ver).

Por supuesto, Adam Smith y la Ilustración tenían toda la razón cuando argumentaban que los seres humanos podemos preocuparnos perfectamente de nuestros propios intereses: no necesitamos de una iglesia o de un rey o reina para que nos diga lo que tenemos o podemos hacer. Esa fue una propuesta muy progresiva para la época. De hecho, revolucionaria. ¡Vive la liberté! Pero la idealización que hace la economía ortodoxa de esos seres humanos interactuando “libremente” en el mercado, y produciendo óptimos sociales al maximizar sus intereses individuales, es sólo otro cuento de economistas. Smith, en cambio, sí tenia los pies en la tierra, y nos prevenía insistentemente, por ejemplo, de que esos mismo agentes estaban muchísimo más interesados en coludir que en competir.

¿Y puede haber mayor ilusión (¿delirio?) respecto de los poderes mágicos de las matemáticas, que la que tenían en Estados Unidos los estrategas políticos durante la Guerra Fría, cuando pensaban que mediante el uso de la teoría de los juegos se podría tener una carrera armamentista ilimitada, sin tener al mismo tiempo el riesgo de una aniquilación nuclear? Cual casino, ¡la sobrevivencia del planeta se apostaba en un juego matemático!

Joseph Stiglitz dice a menudo que, dada su extraordinaria simplificación de lo real, la mayor atracción del Consenso de Washington es la notable sencillez de sus ideas. No hay que ser economista para entenderlas…

En resumen, la complejidad de lo real-social, y el miedo a lo desconocido, parecen conducirnos en teoría economía a una preponderancia por la ilusión, los espejismos y los ensueños ¡hasta los delirios! En economía, este fenómeno parece ser peor, porque nuestros métodos de investigación tienen poca capacidad de discernir entre hipótesis alternativas. ¿Qué otra cosa puede explicar que el grado de certeza con la que un grupo cree su propio cuento puede llegar a ser un mecanismo de selección social y político entre historias alternativas?

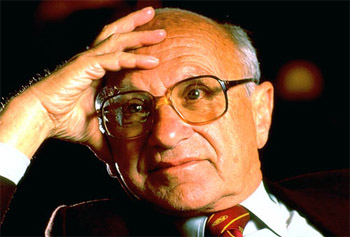

Milton Friedman

En la peculiar relación entre ideas y destructividad, el punto clave vuelve a ser lo que ya se ha dicho: lo importante no es lo que se lee, sino la forma en la que se lee; no es lo que se piensa, sino la forma de pensar; no es lo que se cree, sino cómo se cree. Eso es lo que va a determinar si la destructividad se pondrá en juego. Pol Pot basó sus ideas en una muy particular lectura de Lenin; Hitler, en una extremadamente peculiar interpretación de Nietzsche y Wagner; Robespierre, en su lectura mecanicista de Rousseau; la señora Thatcher, en su comprensión trivial de Friedrich Hayek; los Chicago-boys y sus mentores (Friedman y Harberger) en su lectura puramente ideológica de Adam Smith.

Se trata de ideas convertidas en creencias absolutistas. Y por supuesto, ningún país, ninguna religión, ninguna ciencia -en particular las sociales- es inmune a este fenómeno: la transformación de ideas en creencias absolutas. Una forma de regresión psicológica que las hace un aliado perfecto de los instintos destructivos del ser humano.

Cuando hay una fuerte necesidad de comprensión, junto al aterrorizador temor de la no-comprensión, surge una insistente y casi exasperada necesidad de acuerdo y de aniquilación del desacuerdo. La ansiedad relacionada con la incomprensión y el miedo a lo desconocido, lleva una relación inversa entre las expectativas de entender lo real y la necesidad de un acuerdo. En economía, la baja expectativa de comprender la realidad social es crucial para explicar la persistencia y el nivel de la intolerancia, incluso si los temas a los que se dirige la intolerancia han cambiado en el tiempo.

El temor es que al permitir nuevas ideas en un sistema absolutista de creencias, éstas pueden destruir la creencia misma. Esto pone en juego el instinto destructivo, convirtiendo al sistema absolutista en un motor de “genocidio ideológico”: un intento de purificar un sistema de creencias aniquilando aquellos que se oponen a ella (el terror de Robespierre viene a colación). En cierto modo, en esto hay poca diferencia entre los ‘60 y ‘70 y el periodo posterior. En el primero lo que se purificó fue el campo de las ideas; en el segundo, la metodología.

Sin embargo, en otro sentido sí hay una gran diferencia. Es mucho más aceptable ser intolerante con los que son críticos con el uso de las matemáticas en la economía, que con los escépticos de la supremacía de los mercados libres. Es mucho más fácil utilizar el argumento de las matemáticas para sacar mal a un estudiante, rechazar un paper en una revista académica, asignar recursos en forma sesgada o negar un derecho de cátedra. ¡Es (literalmente) imposible idealizar un ritual sin demonizar las alternativas!

También hay que tener presente que en la política pequeña de la academia se confirma aquel dicho: cuando lo que está en juego nos es trascendental, la política tiende a ser intensa. (When the stakes are low, politics is high!).

Además, muchos miembros de la profesión del campo heterodoxo simplemente han tirado la toalla. Por ejemplo, en los ‘90, el decano de la Facultad de Economía de Berkeley (heterodoxo dubitante), me comentó en una comida sobre sus dudas, que para entonces no eran simples dudas, sino de esas que ya están cerca de un nuevo criterio de verdad (por haberse llegado ya a la certeza de la duda): si en ese momento él fuese un economista joven postulando a un cargo en su facultad, él jamás se daría a si mismo el puesto por su falta de conocimiento profundo de las matemáticas. Unos llamarían a esto Síndrome de Estocolmo; otros, quizás un buen ejemplo de la certeza del yo dubitante de la filosofía pre-kantiana.

Lo importante de entender es que la falta de diversidad de pensamiento en economía es algo particularmente autodestructivo para su creatividad intelectual. Cuando Adam Smith nos decía que “sin competencia no hay progreso”, también se refería a esto. ¡Pero cómo hacerle entender a un economista neoliberal que cuando Smith decía eso, no sólo se refería al mundo material, sino también al de las ideas!

Con el fin de comprender la titánica necesidad destructiva del ser humano respecto de maneras diferentes de pensar -especialmente cuando está parado bajo un tejado de vidrio-, hay que volver nuevamente a Freud: cuando la manera de pensar de uno es frágil, es fácil que se desate nuestra innata tendencia a la destructividad. Para Freud, el “instinto de muerte” no es una fuerza contra el bien o lo bondadoso, sino una fuerza destructiva innata contra la creatividad, contra lo original, imaginativo, fértil, divergente. Cuando Freud hizo del instinto destructivo un aspecto central de su teoría, pensó en el Fausto de Goethe. Citando a Mefistófeles, la personificación del mal, a quien identifica con el instinto de muerte, explica su idea: “El mismo diablo nombra como su adversario no lo que es santo y bueno, sino el poder de la naturaleza para crear, para multiplicar la vida…”.

Por eso, personas perfectamente normales pueden actuar en grupo de formas que la psicología individual interpretaría como extremos psicopatológicos. Al parecer, cuando actúa en grupo, la gente piensa que tiene licencia moral para comportarse de una manera que como individuo nunca lo haría. Acciones destructivas de las personas, cuando actúan en grupos basados en creencias ideológicas, están destinadas a estar libres de culpa e incluso a ser gratificantes. Esto explica, al menos en parte, la manera en la cual se aniquiló la disidencia en la mayoría de las facultades de economía, incluido, por cierto, en Chile.

De hecho, la tolerancia de puntos de vista diferentes más sofisticados es una de las cosas más provocativas para los fundamentalistas. Por ejemplo, los economistas pueden ignorar más fácilmente una opinión disidente que dice que las matemáticas no deben ser nunca utilizadas en economía, que la que plantea que las matemáticas, como herramienta o lenguaje, pueden perfectamente ser útiles en algunas áreas pero debe ser tratada con extrema precaución en otras. Ya decíamos, esto es similar a cuando necesito hacer un trabajo en mi casa: las herramientas que preciso son diferentes según la tarea. La maquina de cortar pasto no es útil para cocinar. Entonces, ¿cómo puede ser que la “herramienta” en el análisis económico sea la misma cualquiera sea la necesidad?

John Maynard Keynes

Como nos advierte Keynes, matemático de formación, en su opus magnum: “El objeto del análisis económico no es proporcionar una respuesta mecánica, o ser un método de manipulación hipnotizado capaz de proporcionar respuestas infalibles, sino el dotarnos de un método organizado y ordenado que nos permita pensar problemas específicos. Una vez hecho esto, a través de aislar los factores que complican el análisis, y habiendo llegado a una conclusión provisional, debemos volver al comienzo y estudiar de nuevo, como sea posible, los efectos probables de la interacción de esos factores excluidos. Esa es la naturaleza del pensamiento económico. Cualquier otra forma de aplicar nuestros principios formales del pensamiento (sin los cuales, sin embargo, estaríamos perdidos en el bosque) nos llevarán a una equivocación. Es un gran error de los métodos simbólicos pseudo-matemáticos tratar de formalizar un sistema de análisis económico…, que asuma expresamente una estricta independencia entre los factores involucrados, y que de este modo pierde toda su fuerza y autoridad. En el discurso normal, en cambio, donde no estamos manipulando a ciegas, sabemos todo el tiempo lo que estamos haciendo y lo que significan las palabras. Así podemos mantener en forma conciente, las necesarias reservas y calificaciones… Una parte demasiado grande de la reciente ‘economía matemática’ son meras invenciones, tan imprecisas como los supuestos en las que descansan, los que permiten al autor perder de vista la complejidad e interdependencias del mundo real en un laberinto de símbolos pretenciosos e inútiles”.

Como analizábamos en la columna anterior (y en otros trabajos), en economía la interacción específica de tres características la hace particularmente vulnerable a los problemas mencionados anteriormente. a) Tiene que vérselas con un tema especialmente complejo: la naturaleza particularmente enmarañada de la realidad social; b) por tratarse de una ciencia social, las herramientas analíticas a nuestra disposición son relativamente ineficaces tanto para entender como para discernir entre hipótesis alternativas (irónicamente, como ya decíamos, para superar este problema la economía se casó con un modelo de ciencias ya obsoleto en las Ciencias Naturales); y c) existen poderosas demandas externas sobre la profesión, a veces muy bien remuneradas, en especial para ayudar a consolidar poder y legitimar ideas incongruentes o ilusorias.

Todo esto no ayuda al esfuerzo por tratar de entender la compleja realidad-social, pero sí ayuda a “embellecer la irrelevancia” y a modelar ficciones, como es el caso de la nueva síntesis neoclásica, con sus supuestos de agentes representativos y licuación de mercado (sujeto a la posibilidad de precios porfiados), en los cuales no cabe ni la posibilidad que exista desempleo involuntario keynesiano, creado por falta de demanda efectiva. Modelos que son incapaces de explicar fluctuaciones en economías donde no sólo importa el dinero para entender lo real, sino también economías que están plagadas de fallas de coordinación. Y hasta ahora, la crisis financiera global ha tenido poco efecto en esta forma de entender las cosas. En esto, quizás deberíamos recordar aquella frase de Keynes: “La gente (¿salvo en Asia?) generalmente prefiere fallar por medios convencionales, que tener éxito experimentando con otros no-convencionales”.

También es el caso de los modelos distributivos que justifican la creciente desigualdad en el mundo, pues, aparentemente, en él sólo existen fuerzas anónimas que producen resultados eficientes (dadas ciertas condiciones). Por tanto, no hay ganadores o perdedores; menos aún desigualdades sistemáticas o injusticias estructurales. Aquí la comparación anterior con los debates entre teólogos escolásticos y su eficaz inquisición, es particularmente relevante.

Quizás se podría agregar una cuarta interacción en este proceso y que hace a la economía particularmente vulnerable a los problemas mencionados anteriormente: la selección adversa o incentivos poco santos que atraen a muchos a la profesión y que son muy poco saludables al momento de ayudar a lograr un mayor entendimiento de lo real-social.

Como ha argumentado Tony Lawson, un colega aquí en Cambridge, la proposición central del Darwinismo es que, en una población, un subgrupo va a sobresalir respecto de los demás si tiene algunas características que los otros no tienen, lo cual lo hace mejor adaptado a un medio-ambiente específico. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el “valor intrínseco” o superioridad moral del subgrupo. Sólo con tener lo que se requiere, dada las circunstancias especiales.

Por eso, una forma simple de entender qué es el neoliberalismo es, precisamente, crear artificialmente un nuevo “medio-ambiente” donde el capital, por sus características, pueda ser el rey; mientras que el trabajo, por su creciente inseguridad, pueda ser fácilmente mantenido a raya. Esto es, abrir la cuenta de capitales, flexibilizar el mercado del trabajo, ahogar en crédito, domesticar al Estado, independizar la política monetaria de la voluntad popular, etc., etc. De modo de crear artificialmente un nuevo medio-ambiente, que no es más que una vuelta a una forma de capitalismo puramente predatorio, donde las habilidades del capital sean las más afortunadas.

De ser así, al neoliberalismo se lo podría interpretar como una etapa regresiva en la evolución humana, pues como nos dice Albert Einstein, siguiendo a Thorstein Veblen, el socialismo no es más que un intento de superar la etapa predatoria en la evolución humana. Para Einstein, el neoliberalismo (o neoconservadurismo, como se llama en Estados Unidos), no es más que lo opuesto: reafirmar dicha etapa arcaica.

En pocos días habrá una elección presidencial en Chile. Salvo que ocurra un tsunami político, ya se sabe el resultado. ¿Y qué esperar del nuevo equipo económico? Bueno, en su mayoría pertenecen a un grupo muy específico -y mayoritario- de economistas en Chile. Siguiendo la lógica de lo dicho anteriormente, sugiero que se pueden distinguir dos tipos de economistas en Chile entre los que están a la izquierda de Genghis Khan: aquellos, la mayoría, en especial entre de los que tienen doctorados en países anglo-sajones, que no sólo profesan su nueva devoción al modelo, sino que nos quieren convencer de que no hay mayores grados de libertad para mejorarlo (tampoco se necesitan); y aquellos que creemos que sí hay un espacio significativo, al menos para hacer de este modelo algo más eficiente, humano y racional. ¿Es tanto pedir? (por ahora).

Mucho se ha hablado de la ultima encuesta del CEP, pero hasta donde he leído pocos parecen haberse dado cuenta de una gran curiosidad: el 86% dijo estar a favor de una mayor protección de los consumidores; un 85% a favor de reducir las diferencias de ingresos; un 83% a favor de (re)nacionalizar el cobre; un 74% a favor de priorizar la educación universitaria gratuita; un 73% a favor de descentralizar el país y un 67% a favor de hacer una reforma tributaria de verdad. Si se tomase esa misma encuesta a los economistas chilenos con doctorado en países anglo-sajones, el resultado seria el mismo, pero multiplicado por menos 1. Lo más probable es que digan que si bien, en teoría, están a favor de la protección de los consumidores, la reducción de la desigualdad y la descentralización del país, desgraciadamente, dado los poderes fácticos, poco se puede hacer en la práctica por ahora para avanzar en eso (lo poco que se avanzó en estas materias en los cuatro gobiernos de la Concertación habla por si sólo). En los otros temas, en cambio, la gran mayoría de ellos están simplemente en contra: como con la (re)nacionalización del cobre, la educación universitaria gratuita, una reforma tributaria progresiva de verdad, y la recuperación de los recursos naturales que los Chicago-boys & asociados se auto-privatizaron (ver).

¿Por qué será que existe esta gran brecha entre la opinión mayoritaria del país y la de los ‘técnicos’ de la economía? ¿Por qué los primeros creen que hay espacio para cambiar ciertas cosas, y le dan a ello un fuerte sentido de urgencia, mientras que los segundos se pasan la vida predicando que, de hacerse dichos cambios, todos serían contraproducentes? Y para convencernos de ello, nos dramatizan los riesgos asociados al cambio a niveles inauditos. Así, la mejor telenovela en cartelera nos dice que cualquier agenda progresista alternativa no es más que un pacto autodestructivo, de autoinmolación. Como ya decíamos, recordando la canción, bienvenidos al mundo del teatro, puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro.

No me extrañaría si un día se sabe que en las comisiones del equipo económico de Michelle Bachelet los economistas ya se dividieron en dos grupos: aquellos que estudian los pocos avances (supuestamente) posibles, y aquellos que ya preparan la letanía de disculpas para tratar de convencer al resto del país de que cualquier paso más allá de eso es para peor. ¡Con razón se autodenominan economistas marginalistas! Yo creo que sería más adecuado llamarlos “economistas a-lo-Barros Luco”, pues para ellos existen realmente sólo dos tipos de problemas: los que resuelve el mercado y los que no tienen solución.