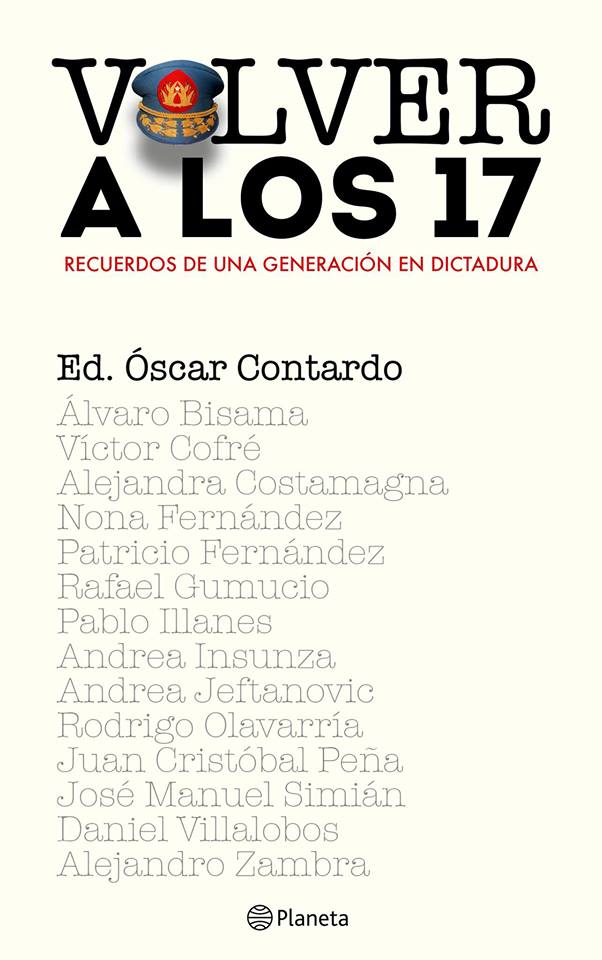

Volver a los 17

05.09.2013

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

05.09.2013

La recuerdo atrás, sentada en la última filaen uno de esos bancos de madera de la sala de clases. La profesora de turno tomando la asistencia, todos respondiendo a viva voz, y ella siempre después de mí en el listado. Elgueta, presente, Fernández, presente, González, presente. Quince era su número de lista y su nombre completo podía leerse zurcido con hilo rojo en la solapa de su delantal cuadrillé: Estrella González Jepssen.

Eran tiempos de apellidos y de números. Uno era un poco eso, un apellido y un número en una larga lista de niños. Esa larga lista se unía a otra larga lista, y esa, a otra larga lista más, y todas esas listas que eran los cursos del liceo, se formaban los lunes muy temprano en el patio para abrir la semana con un acto cívico. Alguien se paraba adelante y daba un discurso breve según lo que la semana traería: el día del carabinero, el día de las glorias navales, el día de la batalla de Maipú, el día del desastre de Rancagua o cualquier otra gesta heroica que viniera al caso, y luego se escuchaba una grabación por alto parlante con el Himno Nacional mientras se izaba la bandera. Todos cantábamos el himno con la estrofa de Vuestros nombres, valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén (risasentre todas las listas de niños más chicos por la palabra sostén).Nuestros pechos lo llevan grabado, lo sabrán nuestros hijos también.

Supongo que nosotros éramos eso: nuestros hijos.

Mi liceo era un lugar extraño, mitad liceo y mitad colegio. Partió como un colegio para señoritas el año 1914, donde la entonces distinguida población del barrio Matta, en pleno Santiago Centro, ponía a sus hijas a estudiar con las monjas. El lugar tenía un gran patio con una gruta en la que figuraba la imagen de la Virgen del Carmen. Detrás de la Virgen, atravesando el patio completo, se elevaba una larga reja. Del otro ladode esa reja se podía ver un liceo en el que estudiaba la población no tan distinguida del barrio. Los vecinos menos platudos, que cada vez eran más ahí en Nataniel Cox con Victoria, tenían a sus hijos en el liceo, y del otro lado de la reja, las señoritas más pituconas le rezaban a la Virgen, que ni se enteraba que a su espalda había más niños detrás del enrejado.

Eran tiempos de rejas y de vírgenes también.

Pero el año ochenta todo cambia. El ministerio de Educación de la época tiene la genial idea de descentralizar la administración de las escuelas y liceos, trasladándola a las municipalidades. Además de entregar patentes comerciales o permisos de circulación, además de preocuparse de los camiones de la basura, del aseo y ornato de las plazas públicas, de tapar hoyos en las calles, de regular las ferias comerciales, etc., las municipalidades agregaron este nuevo ítem a sus gestiones: la educación. Se asignóentonces un subsidio estatal, que cada municipalidad administraba, y que no distinguía si la educación era entregada por escuelas privadas o por escuelas municipales, generándose así dos tipos de establecimientos subvencionados: escuelas municipales, donde la administración estaba a cargo de la municipalidad en las que se ubicaban, y escuelas particulares subvencionadas dirigidas por privados. Ambas obtendrían una cuota por alumno y por su asistencia. De esta manera mi liceo/colegio, botó la reja del patio y mezcló a todos los alumnos para transformarse en un establecimiento particular subvencionado. Ya no hubo distinciones, fuimos todos iguales frente al estado, y por cada uno de nosotros habría una platita que cubriría nuestros gastos educacionales.Hace rato que el barrio había dejado de ser distinguido, ya no había vecinos adinerados que pudieran pagar la matrícula y la mensualidad, y,en definitiva,el lugar se había transformado en un sector de riesgo social, entonces lo mejor erasumarse a este nuevo diseño de asistencia. Fue así como los cursos crecieron a casi cuarenta y cinco alumnos y ya ni sabíamos quiénes éramos los que estábamos en la sala. Un mar de niños, todos de uniforme, aferrados a nuestro número y a nuestro apellido para no naufragar.

No sé si González llegó antes o después de esta metamorfosis. Difícil recordar todas las caras, todos los nombres. Guardo una fotografía que ahora aparece como una prueba de su presencia en ese tiempo. En ella debemos tener unos diez años y estamos una al lado de la otra junto al curso entero. González viste de grumete, lo mismo que yo. Llevamos un gorrito blanco de marino que dice: Armada Chilena, y nos han pintado un bigote con corcho quemado. Todos lucimos igual, los cuarenta y cinco, de uniforme azul, con gorrito marinero y bigote de hollín. Estamos sobre un escenario que ha sido decorado con papel lustre como un gran barco, y en medio de nosotros, Muñoz, con barba negra de algodón y un sable en la mano, da un discurso heroico. “Muchachos, la contienda es desigual”, dice nuestro capitán y nosotros lo miramos con ojos patriotas. “Pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Viva Chile, mierda”, termina Muñoz y se lanza al abordaje del barco enemigo.Todos los años, para el 21 de Mayo, ejecutamos esta representación. Como en un déja vù,nos toca morir nuevamente en la cubierta enemiga por nuestra patria y nuestro honor. Igual que el año pasado, y el antepasado, y el ante antepasado.

González era calladita. No hablaba mucho y si lo hacía no lo recuerdo. Se mantenía en la parte de atrás de la sala, medio escondida, escribiendo cartas en hojas cuadriculadas del cuaderno de matemáticas, que después se las pasaba a Maldonado. Ellas eran amigas y se carteaban y se contaban cosas secretas e importantes en esas cartas, como por ejemplo el accidente que el papá de González había tenido hace un tiempo. El caballero era uniformado, un carabinero de la nación. Nadie lo conocía mucho, nunca iba a las kermeses, a las misas o a las reuniones de apoderados, pero algunos lo habían divisado una que otra vez y decían que era un hombre grande, canosoy medio callado, igual que González. El accidente que había sufrido era un accidente laboral. Un policía compañero de él, por casualidad, tomó una bomba y, por casualidad, le sacó el pitutito. El papá de González, por salvarle la vida a su compañero policía, hizo algo, nadie entiende bien qué, y parece que tomó la bomba con su manito izquierda, y trató de tirarla muy lejos con su manito izquierda, pero antes de que lo hiciera, la bomba le estalló en su manito izquierda. Desde entonces que el papá de González en vez de manito izquierda, llevaba una mano de palo cubierta por un guante negro.

Eran tiempos de bombas y de manitos izquierdas también.

Los años pasaban lentos. El tiempo era pesado, con tardes eternas de televisión, de Cine en su casa, de Sábados Gigantes,de Perdidos en el Espacio, de Baila Domingo, y de Atari jugando Space Invaders en patota. Las balas verde fosforescente de los cañones terrícolas avanzaban rápidas por la pantalla hasta alcanzar a algún alienígena. Los marcianitos bajaban en bloque, en un cuadrado perfecto, lanzando sus propios proyectiles, moviendo sus tentáculos de pulpo o calamar, pero siempre terminaban explotando como la manito izquierda del papá de González. Diez puntos por cada marciano de la primera fila, veinte por los de la segunda y cuarenta por los de más atrás. Y cuando moría el último, cuando la pantalla quedaba pelada, otro ejército alienígena aparecía desde el cielo dispuesto a seguir batallando. Entregaban al combate una vida, otra y otra más, en una matanza cíclica sin posibilidad de fin. Proyectiles iban y venían como en alguna gesta heroica de esas que celebrábamos con actos e izadas de bandera en el liceo.

Eran tiempos de proyectiles y de matanzas también.

En algún momento dejamos de ir a los actos de los días lunes. Nos quedamos en la sala escuchando de lejos lo que pasaba en el patio. Cuando el inspector nos obligaba a asistir, nos formábamos con el resto, peroya no cantábamos la estrofa de Vuestros nombres, valientes soldados. A cambio gritábamosQue la tumba será de los libres y el asilo contra la opresión. Crecimos así, gritando la palabra libres y la palabra opresión a viva voz todos los lunes por la mañana, mientras organizábamos las primeras reuniones de nuestro centro de alumnos y nos animábamosa cruzar la puerta del liceo, a salir a la calle en manada, como quien se lanza al abordaje de un barco enemigo.

Eran tiempos de marchas y manifestaciones. Eran tiempos de rayados con spray[JA1] en las paredes y panfletos que hacíamos en un mimeógrafo y luego repartíamos por las calles. Eran tiempos de lienzos, de asambleas, de petitorios, de reuniones de la Federación de estudiantes secundarios ahí en el galpón de la calle Serrano. Tiempos de las primeras militancias, de las primeras tomas, de las primeras detenciones. Recuerdo esas listas, esas largas listas para ver dónde habían ido a parar los compañeros detenidos. Recuerdo esas parcas de pluma gruesas que nos protegían de los culatazos y patadas de los carabineros. Recuerdo los limones, la sal, el olor de las bombas lacrimógenas, la fuerza del chorro del guanaco que no solo mojaba y botaba, sino que también dejaba un hedor a podrido que no se lograba sacar de encima en varios días. Recuerdo a nuestros dirigentes, alguno de ellos parado arriba de una fuente de agua en el bandejón central de la Alameda, discurseando algo, dando instrucciones a la espera de que los pacos llegaran a sacarnos a punta de culatazos y de disparos al aire, como si hubiéramos sido marcianitos del Space Invaders. Éramos chicos. No teníamos quince años. Un ejército de alienígenas enanos, todos con bigotes pintados con corcho quemado, liliputienses que nos tomábamos las calles y los liceos gritando con voces chillonas, agudas, reclamando, exigiendo el derecho a tener un centro de alumnos libre, pidiendo que bajaran el precio del pase escolar, que soltaran a los compañeros detenidos, que se fuera el tirano, que volviera la democracia, que el mundo fuera más razonable, que el futuro fuera digno, y bla, bla, bla.

González no participaba de nuestras nuevas actividades de guerrilla e inteligencia. Supongo que se quedaba en la sala, escribiendo cartas para Maldonado en esas hojas cuadriculadas, contándole cosas, como el viaje que había hecho con su papá a Alemania, por ejemplo. Después del accidente del pitutito y la bomba, el papá de González no había quedado muy bien, entonces las Fuerzas Armadas lo enviaron a Alemania a hacerse algunas operaciones en su manito izquierda, que ya no existía, para que le quedara mejor el chonguito.González lo acompañó y conoció el muro de Berlín que dividía a los buenos y a los malos, y que se parecía tanto a esa reja que tuvimos instalada en el patio detrás de la Virgen del Carmen. Por supuesto González había estado del lado de los buenos, porque del otro lado era muy peligroso y no la dejaban pasar. Desde su vueltadel viaje comenzó a moverse como si pisara las calles de ese lado, del lado de los malos, y empezó a llegar a clases en unChevy Chevette rojo, que era de su papá, pero que lo manejaba el tío Claudio, una especie de chofer o guardaespaldas que ahora la cuidaba. El tío Claudio la esperaba a la salida del liceo, sentado en el Chevy rojo, fumándose un cigarrillo, mirando detrás de sus bigotes y sus lentes oscuros. Cuando el timbre de fin de clases sonaba, González aparecía por la puerta, se subía al auto, y el tío Claudio se la llevaba a su casa. Algunos que se subieron al Chevy rojo y conocieron al tío Claudio, decían que era simpático, bueno para la talla y que hasta regalaba cigarrillos de su propia cajetilla. Yo una vez fui a darme una vuelta al Parque O’Higgins con el tío Claudio. González me invitó y nos subimos con Maldonado y ella en el asiento de atrás. Llegamos hasta el Pueblito y luego dimos un paseo largo. El Chevy era lindo y cómodo, con unos asientos de cuerina azul, suaves, brillantes, con un olor a menta que salía de un saquito de terciopelo que colgaba de una de las manillas de señalización. Nadie me ofreció cigarrillos, pero debo decir que el viaje estuvo bien y que el tío Claudio, que nos miraba por el espejo retrovisor, fue muy educado y cuidadoso, yque hasta nos abrió la puerta cuando nos bajamos del auto. González decía que el tío Claudio era una especie de ayudante de su papá, que era de su trabajo, y que como ahora las cosas estaban tan delicadas en el país, el tío la cuidaba y acompañaba, porque su papá con su manito izquierda de madera trabajaba mucho y su mamá tenía un hermanito recién nacido que amamantar. Así, el tío Claudio, con sus lentes ahumados y su Chevy rojo, se hizo parte del paisaje de esos años.

Eran tiempos de Chevrolet y de hombres bigotudos y de lentes oscuros también.

Una mañana de marzo del año 1985 escuchamos un reporte inquietante en la radio. El locutor relataba un hallazgo macabro, así decía. Tres cuerpos habían aparecido degollados en un sitio eriazo camino al Aeropuerto Pudahuel. La policía y los detectives estaban llegando al lugar de los hechos, lo mismo que la prensa. Periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión. El locutor hablada de desconcierto. Gran desconcierto, así decía. Al parecer todo era confuso y extraño, pero a nosotros lo que más nos llamó la atención fue la palabra degollados porque no terminábamos de entender qué quería decir. Recuerdo que mi madre me lo explicóen detalle y que la palabra quedó rebotando por todas partes durante esos días. La vimos escrita en el titular de muchos diarios. La escuchamos por la radio, por la televisión, en las conversaciones de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros profesores. Los tres cuerpos fueron identificados en el Instituto Médico Legal como los de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Los tres eran militantes comunistas y habían sido secuestrados hace pocos días. Parada y Guerrero se encontraban conversando en la puerta de un liceo parecido al nuestro cuando se los llevaron. Uno era inspector y el otro, apoderado. A metros de ellos, en las salas de clase, había muchos escolares, liliputienses como nosotros, alienígenas de bigotes pintados con corcho quemado, todos sentados en sus bancos, escuchando al profesor de turno, sin imaginar lo que estaba pasando en la entrada. Un grupo de carabineros detuvo el tránsito de la calle mientras un helicóptero rondaba los techos vigilando, y un par de autos, a lo mejor un par de Chevrolet sin patente, se detenían frente a la puerta del liceo. Un grupo de bigotudos de lentes ahumados se bajaron y se llevaron a punta de patadas y combos al inspector y al apoderado. Algunos niños que hacían educación física en ese momento lo vieron todo. No se supo más del inspector y del apoderado hasta que aparecieron degollados camino al Aeropuerto Pudahuel.

Eran tiempos de cuerpos heridos, quemados, baleados y degollados también.

No tengo claro el momento exacto, pero sé que de golpe aparecieron ataúdes y funerales y coronas de flores, y ya no pudimos huir de eso. A lo mejor siempre había sido así y no nos habíamos dado cuenta. A lo mejor nos habían mareado con tanta tarea de Historia, tanto acto cívico y representaciones de combates contra los peruanos. Recuerdo haber estado en el velorio de uno de esos degollados. Recuerdo un ataúd en un lugar al que no sé cómo llegué. Fuimos varios, todos vestidos con nuestros uniformes. Había muchas flores y velas y gente que se mantenía en silencio. En un momento apareció el hijo de uno de los muertos, un escolar igual que nosotros, con su uniforme puesto, con la insignia de su liceo en el pecho, y el joven se ubicó junto al cajón durante un buen rato. Quizá dijo algo. Ya no lo recuerdo,pero lo que sí tengo claro es que el joven no lloró. Nunca en todo ese tiempo que permaneció junto a su padre en el ataúd, lloró. Después, otro día, recuerdo una marcha multitudinaria rumbo al Cementerio General. Muchas voces gritando y canturreando consignas, haciendo exigencias, rezando por los muertos. La muchedumbre lanzando pétalos de flores a las carrozas fúnebres, miles de pétalos que lo cubrían todo como una lluvia de panfletos tirados a la calle. La multitud avanzando con banderas y pancartas. Llenábamos avenidas, cruzábamos puentes, caminábamos sin detenernos. Pero ya no sé cuál es el funeral que recuerdo. Puede ser el de los hermanos Vergara de la Villa Francia o el del joven quemado por una patrulla del ejército, o el del cura que murió baleado en la población La Victoria, o el del joven que cayó acribillado en la calle Bulnes, o el del periodista secuestrado, o el del grupo asesinado el día de Corpus Christi, o el de los otros, todos los otros. El tiempo no es claro, todo lo confunde, revuelve los muertos, los transforma en uno, los vuelve a separar, avanza hacia atrás, retrocede al revés, gira como en un carrusel de feria, como en una jaula de laboratorio, y nos entrampa en funerales y marchas y detenciones, sin darnos ninguna certeza de continuidad o de escape. Si estuvimos ahí o no, ya no es claro. Si participamos de todo eso, tampoco. Pero las huellas del recuerdo han quedado en nosotros como las marcas de un combate naval destinado al fracaso y es tan difícil sacárselas de encima.

No tengo claro el momento exacto, pero sé que de golpe aparecieron ataúdes y funerales y coronas de flores, y ya no pudimos huir de eso. A lo mejor siempre había sido así y no nos habíamos dado cuenta. A lo mejor nos habían mareado con tanta tarea de Historia, tanto acto cívico y representaciones de combates contra los peruanos. Recuerdo haber estado en el velorio de uno de esos degollados. Recuerdo un ataúd en un lugar al que no sé cómo llegué. Fuimos varios, todos vestidos con nuestros uniformes. Había muchas flores y velas y gente que se mantenía en silencio. En un momento apareció el hijo de uno de los muertos, un escolar igual que nosotros, con su uniforme puesto, con la insignia de su liceo en el pecho, y el joven se ubicó junto al cajón durante un buen rato. Quizá dijo algo. Ya no lo recuerdo,pero lo que sí tengo claro es que el joven no lloró. Nunca en todo ese tiempo que permaneció junto a su padre en el ataúd, lloró. Después, otro día, recuerdo una marcha multitudinaria rumbo al Cementerio General. Muchas voces gritando y canturreando consignas, haciendo exigencias, rezando por los muertos. La muchedumbre lanzando pétalos de flores a las carrozas fúnebres, miles de pétalos que lo cubrían todo como una lluvia de panfletos tirados a la calle. La multitud avanzando con banderas y pancartas. Llenábamos avenidas, cruzábamos puentes, caminábamos sin detenernos. Pero ya no sé cuál es el funeral que recuerdo. Puede ser el de los hermanos Vergara de la Villa Francia o el del joven quemado por una patrulla del ejército, o el del cura que murió baleado en la población La Victoria, o el del joven que cayó acribillado en la calle Bulnes, o el del periodista secuestrado, o el del grupo asesinado el día de Corpus Christi, o el de los otros, todos los otros. El tiempo no es claro, todo lo confunde, revuelve los muertos, los transforma en uno, los vuelve a separar, avanza hacia atrás, retrocede al revés, gira como en un carrusel de feria, como en una jaula de laboratorio, y nos entrampa en funerales y marchas y detenciones, sin darnos ninguna certeza de continuidad o de escape. Si estuvimos ahí o no, ya no es claro. Si participamos de todo eso, tampoco. Pero las huellas del recuerdo han quedado en nosotros como las marcas de un combate naval destinado al fracaso y es tan difícil sacárselas de encima.

Días después de que escucháramos la palabra degollados, González dejó de ir a clases. Pensamos que estaba enferma, pero su ausencia comenzó a durar demasiado. Los profesores no nos decían nada, Maldonado tampoco tenía idea de lo que pasaba. El teléfono de González no tenía tono, su casa estaba cerrada, no había cómo tener noticias de ella. De un día para otro González salió de nuestras vidas. Sin darnos cuenta comenzamos a acostumbrarnos a que su banco en la parte de atrás de la sala estuviera vacío. En la lista ya repetíamos como un mantra su ausencia. Elgueta, presente, Fernández, presente, González, ausente. No hubo más cartas en papel cuadriculado, no más tíos Claudio, no más Chevys rojo, no más González. Con el tiempo dijeron que se había cambiado de colegio, que se había ido a uno alemán, que ya no vivía en su casa, que toda su familia se había trasladado.

Eran tiempos de desapariciones y ausencias también.

El año 1994, mucho después, cuando ya no éramos parte del liceo, cuando nuestros uniformes ya no nos quedaban y habían sido guardados en algún closet, la justicia chilena entregó su fallo en primera instancia por el secuestro y homicidio de los militantes comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. El comando asesino fue condenado a cadena perpetua. En la misma pantalla televisiva en la que antes se jugaba al Space Invaders ahora vimos aparecer a los carabineros responsables de las muertes. Eran seis los agentes involucrados. Se les podía ver con claridad. Sus rostros desfilaron por la pantalla uno por uno.

Aunque lo conocíamos poco, no fue difícil reconocerlo. Su cara diez años más vieja no nos decía nada, pero esa manito izquierda de madera escondida tras un guante negro, sí. A su lado, el tío Claudio del Chevy rojo. El Pegaso, así le decían. El tipo declaró haber seguido las órdenes de su superior, don Guillermo González Betancourt. El tipo declaró haber apuñalado a uno de los tres hombres mientras su superior observaba desde su automóvil, un Chevette rojo.

Todos lo vimos en la pantalla del televisor. De alguna manera extraña sintonizamos al mismo tiempo la misma imagen.

A veces pienso en ese viaje al Parque O´Higgings en el Chevy Rojo. El asiento de atrás con esa cuerina azul, suave, brillante. Imagino a alguno de esos tres hombres sentado ahí, viviendo los últimos minutos de su vida camino al aeropuerto Pudahuel. He buscado información para saber cuál de los tres viajó en el Chevy, si lo hicieron juntos o separados, si lo hicieron sentados en ese asiento en el que yo estuve, o si viajaron en la maleta, escondidos y amarrados como sé que estaban, pero cuando la encuentro rápidamente la olvido.

Un tiempo antes de esa visión televisiva, una mañana de octubre del año 1991, el teniente de Carabineros Félix Sazo Sepúlveda ingresa al Hotel Crown Plaza del centro de Santiago. Con rapidez el teniente se dirige al mostrador de las oficinas de Avis Rent a Car, donde atiende Estrella González Jepssen, la madre de su pequeño hijo. La joven Estrella, de veintiún años, se encuentra ofreciendo los servicios de la agencia para la que trabaja a un pasajero, cuando el teniente Sazo se detiene frente a ella y la apuntacon su arma de servicio. Hace un tiempo que están separados. Al teniente le cuesta asumir esa separación. Por eso sigue a su mujer, la acosa telefónicamente, la amenaza, como se amenaza a un enemigo, a un alienígena o a un militante comunista. Estrella, le grita con fuerza. Nuestra joven compañera apenas alcanza a mirarlo cuando recibe dos balazos en el pecho, uno en la cabeza, y un cuarto en la espalda.

Como un marcianito del Space se desarticula en luces coloradas.

La joven Estrella se desploma en posición fetal falleciendo en el acto. Inmediatamente, el teniente de Carabineros Félix Sazo se pega dos tiros en la cabeza con su humeante arma de servicio y cae al suelo.

En la misma pantalla donde antes vimos Baila Domingo, Tardes de Cine, Sábados Gigantes o Perdidos en el Espacio, nuestra compañera apareció en las noticias de la crónica roja.

Así se cierra esta historia, con la imagen de Estrella González Jeppsen derribada en el suelo a manos de un carabinero. La imagino de uniforme escolar, como la última vez que la vi en el año 1985. Obviamente no estaba así en el momento de su muerte, pero así quiero imaginarla. A su lado se encuentra el hijo de uno de los degollados, tal cual como lo recuerdo en ese velorio, con su uniforme, de pie junto al ataúd de su padre, sin llorar. Los dos en el mismo escenario en el que los pone mi cabeza. Uno junto al otro, mirándose quizás. Quizás no. Son los hijos. Eso es lo que son.

Nosotros estamos a su alrededor. Todos nosotros tirados en el piso, con nuestros uniformes también, pero ahora viejos, canosos, pelados, guatones, arrugados, derribados como en nuestras representaciones del 21 de Mayo en la cubierta del barco enemigo.Veteranos de una guerra antigua. Soldaditos de plomo chapoteando en un mar falso de papel lustre, alienígenas sin brújula, perdidos en el espacio.